I protagonisti del mondo materiale

Seconda parte: cemento, petrolio, litio, Terre Rare e idrogeno

Fabio Olmi

e-mail: fabio.olmi@gmail.com

Indice

Abstract. The second part of the article dedicated to the most important material substances that have characterized our world focuses on the characteristics and uses of cement, oil, lithium, rare earths and hydrogen. It reviews not only their positive aspects for the development of the world, but also the problems caused with their extraction, manufacture and use. Furthermore, it is examined the negative influence that some of them have had and still have on the planet’s climate and on our survival.

Keywords: cemento; petrolio; litio; Terre Rare; idrogeno; aspetti positivi per il nostro sviluppo; aspetti negativi connessi al loro utilizzo

Per cemento si intende una sostanza che, interposta tra altri corpi, è atta a riunirli saldamente tra loro, in altre parole con cemento si intende un generico legante. Oggi la parola è sinonimo di cemento idraulico o cemento Portland, ma la sua storia inizia molto lontano nel tempo.

Già gli Egiziani utilizzarono nel terzo millennio a.C. un legante fatto di malta di gesso per i paramenti murari in conci di pietra. I Romani usarono inizialmente come legante la calce aerea (essenzialmente CaO) che, unita all’acqua, dava Ca(OH2) che, a sua volta, faceva presa in aria combinandosi con CO2 e formando CaCO3 e acqua; il processo però era molto lento. Dal primo secolo a.C. i Romani usarono anche come legante un impasto formato da fango e pozzolana, una roccia vulcanica di Pozzuoli, praticamente un impasto di lapilli di dimensioni variabili, con cristalli isolati di feldspato (principalmente, labradorite), di pirosseni (augite), mica (biotite), di apatite e magnetite. Questo impasto era di un ottimo legante che faceva presa in acqua: era un cemento idraulico.

I Romani ebbero una gran fortuna perché, senza poter fare un’analisi della roccia e individuarne la composizione, impiegarono un cemento analogo a quello del moderno cemento Portland: avevano sfruttato il “lavoro” del vulcano che aveva prodotto una miscela di composti1 estremamente valida per la muratura. Dal I secolo a.C. la scoperta della pozzolana portò una rivoluzione nella realizzazione di opere murarie e ne è testimonianza la struttura del Pantheon di Roma con la sua meravigliosa cupola. Nel suo trattato De architectura Vitruvio afferma che la pozzolana rende resistente ogni costruzione, anche quelle che si fanno sott’acqua. Oggi, per ottenere il cemento Portland, come vedremo più avanti, dobbiamo trattare in forno a fiamma, a una temperatura superiore a 1500 °C, una miscela opportuna di minerali.

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C) si verificò un inesorabile declino nell’ambito delle costruzioni e fu abbandonata la tecnologia della pozzolana. Solo nel Settecento, e soprattutto in Francia, si riscoprì come costruire bene secondo le direttive romane.

In epoca rinascimentale ci si rifà a Vitruvio e al modo di costruire romano: così fecero due architetti come Leon Battista Alberti e Andrea Palladio.

La svolta essenziale per la produzione industriale del cemento avvenne nel 1824 grazie a un fornaciaro di York, Joseph Aspdin, che fabbricò un cemento idraulico a lenta presa (cemento grigio) cui dette il nome si cemento Portland per la somiglianza che aveva con la pietra dell’isola di Portland (Inghilterra). Fu nel 1860 che M. Chatelier stabilì la composizione chimica di questo cemento consentendone la produzione industriale.

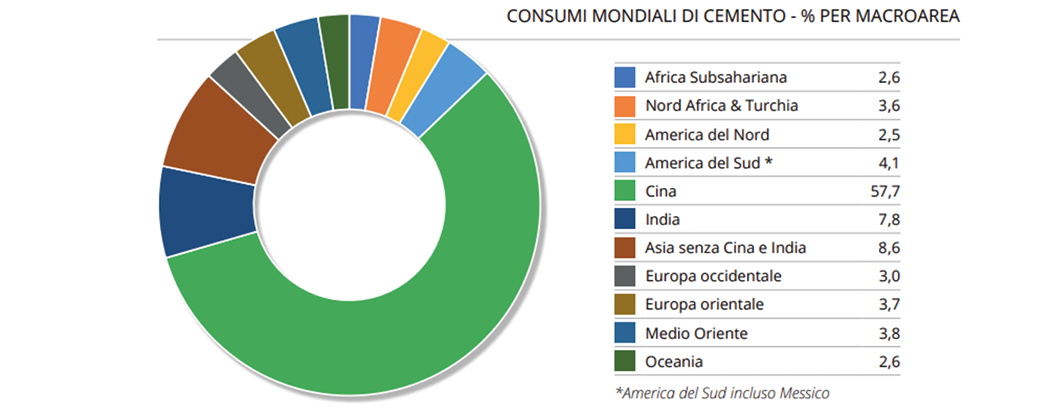

Il cemento, fra tutti i materiali che vengono utilizzati per sostenere una vita confortevole e le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle diverse attività, costituisce il materiale di gran lunga più usato al mondo. Ma quanto cemento viene prodotto nel mondo e in Italia? I consumi mondiali di cemento sono arrivati nel 2019 a circa 4,3 miliardi di tonnellate; a trainare la crescita è il mercato cinese, il più grande del mondo, come mostra la figura 1. Nel 2019 il gigante asiatico ha consumato 2,46 miliardi di tonnellate di cemento (+7% rispetto al 2018), ossia il 57,7% del totale dei consumi mondiali.2 Anche in India nel 2019 si è avuto un aumento dei consumi rispetto all’anno precedente, confermandosi così il secondo mercato del mondo con 330 milioni di tonnellate. Negli USA si sono utilizzate, sempre nel 2019, 99,4 milioni di tonnellate con un leggero incremento rispetto all’anno precedente, mentre il mercato sudamericano è in contrazione. In Europa si sono registrati valori in aumento (+1,8%) rispetto all’anno precedente con la Germania che ha il ruolo di più importante mercato con 27,4 milioni di tonnellate.

Figura 1. Consumi mondiali di cemento nel 2019

In Italia si è avuto uno smodato impiego di cemento nel periodo 1950-1960 per l’enorme, rapido sviluppo edilizio delle città: la cementificazione ha portato a un’urbanizzazione selvaggia che ha creato molti problemi di vivibilità per gli abitanti. È seguito un lungo periodo in cui questo andamento della cementificazione è stato più contenuto e messo sotto controllo, ma si continua a cementificare! Il consumo di suolo in Italia nel 2021 ha superato i 2 m2 al secondo, sfiorando i 70 km2 di nuove coperture artificiali, tra edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici o produttivi.3 Il 7,1% del suolo nazionale è oggi utilizzato per opere di cementificazione, rispetto a una media europea del 4,2% (dati elaborati dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente). Siamo il quinto peggior Paese d’Europa per l’occupazione di suolo:4 ad oggi 21.500 km2 sono cementificati. Il suolo perso in Italia da 2012 al 2022 avrebbe garantito l’infiltrazione di oltre 360 milioni di m3 di acqua piovana che, restando sulle superfici impermeabilizzate da asfalto e cemento, non sono stati disponibili per la ricarica delle falde, aggravando la pericolosità idraulica dei nostri territori. L’Emilia-Romagna, che recentemente ha subito una disastrosa alluvione, ha un incremento annuo di cementificazione di 658 ettari. Per non ripetere altri danni al Paese, l’ultima cosa da fare è continuare a costruire.5

Un forte impatto negativo sulla filiera del cemento ha interessato il Paese per l’emergenza sanitaria del Covid-19: si sono avute chiusure di impianti e diminuzione del numero di addetti (-1,9%) che si attestano intorno alle 3-4 mila unità. Nel 2019 si producevano in Italia 26 milioni di tonnellate di cemento, ma la sua produzione è di nuovo in crescita.

Scheda 1

Come si fabbrica il cemento Portland e come si impiega

Si definisce Clinker di Portland il prodotto che si ottiene dalla cottura a temperatura di 1450 °C di miscele di rocce calcaree (≈ 75%) e argilla (≈ 25%). Si definisce, invece, Cemento Portland il prodotto che si ottiene aggiungendo al Clinker di Portland il 3- 5% di gesso. Le materie prime per fabbricare il cemento Portland sono minerali contenenti il 44% di ossido di calcio, il 14,5% di diossido di silicio, il 3,5% di ossido di alluminio e, in piccola misura, ossidi di ferro e di magnesio. In genere molte rocce hanno già la composizione desiderata, ma se non è così bisogna fare una miscela di argilla, calcare e altri materiali.

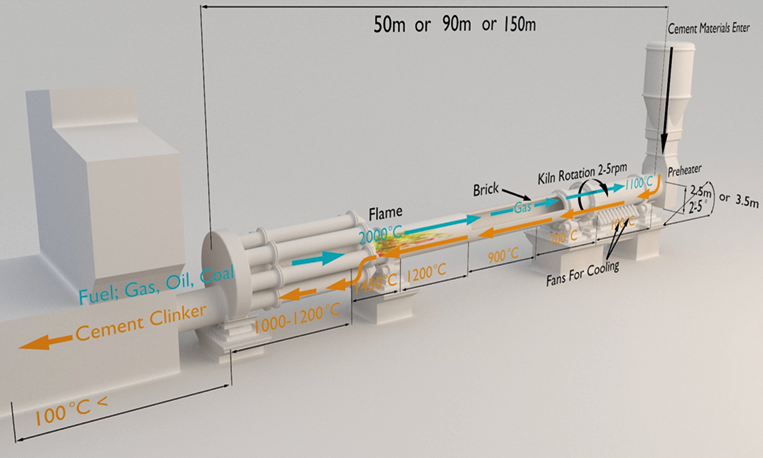

I materiali, inizialmente macinati e omogeneizzati, vengono immessi nella parte alta di un grosso forno leggermente inclinato e rotante (Figura 2). Un bruciatore posto nella parte bassa del forno produce una lunga fiamma. La temperatura è determinata in modo che i minerali si aggreghino, ma non fondano e vetrifichino. Nella sezione a temperatura minore il calcare (carbonato di calcio) si scinde in ossido e CO2. Nella zona ad alta temperatura l’ossido di calcio reagisce con i silicati formando metasilicato di calcio e una piccola quantità di alluminato tricalcico. Il materiale che si ottiene in grossi granuli si chiama clinker.

Figura 2. Schema di un forno per cementificazione

La fabbricazione del cemento costituisce un tipo di industria pesante fortemente inquinante per produzione di polveri e gas serra e, insieme alla siderurgia, dovrebbe essere decarbonizzata con impiego dell’idrogeno verde come combustibile: oggi rilascia 1,05 kg di CO2 per ogni kg di clinker prodotto.

Gli impieghi del cemento sono molteplici:

- se viene impastato direttamente con acqua si ha la cosiddetta boiacca che viene usata, ad esempio, per saldare le fughe delle mattonelle o mattoni dei pavimenti;

- se viene mescolato con un aggregato fine inerte, ad esempio rena, si ottiene la malta largamente impiegata per legare pietre e mattoni nelle normali costruzioni;

- se viene addizionato con aggregati tipo ghiaietto e ghiaia si ottiene il calcestruzzo impiegato per gettate di basamenti di vario tipo; se, poi, il calcestruzzo viene abbinato a una armatura (tondini di ferro o rete) si ottiene il calcestruzzo armato (indicato erroneamente come cemento armato) impiegato per colonne o strutture portanti particolarmente resistenti.

Il petrolio, noto fin dall’antichità per la presenza di affioramenti in superficie, veniva utilizzato per vari usi. Da migliaia di anni i popoli della Persia e del Golfo Persico impiegavano il denso liquido appiccicoso per sigillare gli scafi delle navi e come legante per unire mattoni. Nell’antico Egitto veniva usato per preparare i corpi prima dell’imbalsamazione. Inoltre, per gli antichi era un prodotto impiegato anche come medicinale. In Azerbaigian, in riva al Mar Caspio, già nel 1593 viene descritto un pozzo di 35 metri, scavato manualmente a Balakhani, e molti anni dopo i russi costruirono nel 1837 la prima raffineria.

L’industria petrolifera moderna viene fatta risalire agli anni 1850 quando a Titusville (Pennsylvania) venne aperto da Edwin Drake, precisamente il 27 agosto 1859, il primo pozzo petrolifero produttivo. L’industria petrolifera crebbe negli USA lentamente fino agli inizi del ventesimo secolo: “boom petroliferi” si ebbero allora in Texas, Oklahoma e California. Nel Golfo Persico il petrolio fu scoperto nel 1908 in Iran e nel 1927 in Iraq e in Kuwait. Ma la scoperta più strabiliante, avvenuta nel 1941, fu quella del giacimento dell’Arabia Saudita, Ghawar, che per la sua ampiezza fu decisivo per il mondo intero. Ci vollero, comunque, vari anni per delimitare l’enorme campo petrolifero di Ghawar che è entrato in produzione nel 1951 e che ha un’estensione di 280 km di lunghezza per 30 km di larghezza: così grande che i geologi impiegarono anni per capire che un pozzo aperto a più di 150 km a nord apparteneva allo stesso giacimento. Questo giacimento, definito “supergigante”, ha riserve molto superiori a cinque miliardi di barili e non è solo il più grande giacimento petrolifero del mondo, ma anche uno dei maggiori giacimenti di gas naturale del pianeta. Spesso, infatti, petrolio (miscela di idrocarburi gassosi, liquidi e solidi) e gas (miscela di gas metano, etano e propano) si trovano insieme.

Il giacimento è gestito dalla più grande compagnia petrolifera mondiale, la Saudi Aramco. Dal porto petrolifero di Al-Khafji salpano le superpetroliere (che possono trasportare anche 300.000 tonnellate di greggio), la maggior parte dirette verso la Cina e l’India; quelle dirette verso l’Europa non possono viaggiare a pieno carico perché il loro pescaggio, troppo profondo, non consente di attraversare il canale di Suez.6

L’area del Golfo Persico al 2023 è ancora quella più ricca di idrocarburi del pianeta, anche se la ricerca di idrocarburi mediante la tecnica del fracking (fratturazione idraulica delle rocce) abbinata alla perforazione orizzontale7 (Figura 3) ha permesso di estrarre idrocarburi dalle rocce bituminose (shale),8 così che negli USA dal 2007 al 2021 la produzione è più che raddoppiata. L’America superando Arabia Saudita e Russia, è diventata oggi il principale produttore di greggio al mondo e, conseguentemente, ha raggiunto l’indipendenza energetica.

Figura 3. Macchina per perforazioni orizzontali

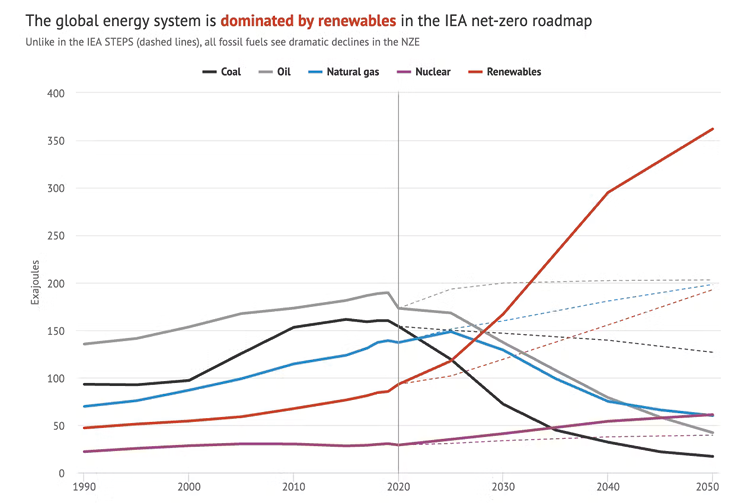

Viviamo tuttora in un mondo di combustibili fossili e, per quanto i Paesi stiano incrementando fortemente le energie rinnovabili e riducendo l’uso del carbone, il consumo di petrolio e gas continua a crescere: nel 2025 ne siamo ancora molto dipendenti e, stando alle previsioni più realistiche, lo saremo anche nel 2030 e forse nel 2040. La figura 4 mostra come si prevede vada l’andamento dell’impiego delle diverse fonti energetiche nei prossimi anni.

Figura 4. Utilizzo per i prossimi anni delle diverse fonti energetiche: previsione elaborata da IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia)

All’inizio del suo utilizzo, il petrolio sembrava una soluzione, non un problema. Oggi è un grosso problema che dobbiamo affrontare con decisione: non possiamo continuare a mandare in atmosfera le enormi quantità di CO2 derivanti dalla sua combustione e dobbiamo eliminarlo anche come grave fonte di inquinamento soprattutto delle acque.

Qual è la situazione attuale? I barili di petrolio (pari ciascuno a circa 159 litri)9 consumati ogni anno nel mondo sono 30 miliardi (Agenzia internazionale per l’energia); solo l’Arabia Saudita produce 11,6 milioni di barili di petrolio al giorno.

La quota mondiale di energia ricavata da fonti fossili è dell’80% e, dato l’aumento del riscaldamento globale dovuto alla loro combustione, non è possibile che la quota di produzione mondiale di energia continui in questo modo. Le resistenze delle compagnie petrolifere sono tuttavia enormi, mentre le fonti energetiche “verdi” crescono ancora lentamente.

Bisogna anche precisare che non tutto il petrolio viene bruciato: lo è, nella misura del 90-95%, la maggior parte dei prodotti della distillazione, escluso il residuo bitume, mentre un’altra parte (5-10%) attraverso la petrolchimica, viene trasformata in un’infinità di prodotti di consumo usuale. Dal petrolio è possibile ottenere, con lo steam cracking, idrocarburi insaturi, come etilene, propilene e butadiene, che costituiscono i monomeri per ottenere polimeri a catene lunghe quali, ad esempio, il polietilene PE (la prima plastica ottenuta); l’etilene può, inoltre, essere trasformato in ossido di etilene e in glicole etilenico che, insieme all’acido tereftalico, produce per sintesi un’altra plastica di grande importanza, il polietilene tereftalato o PET.

Si potrebbe dire: cerchiamo di eliminare il rilascio di CO2 nell’atmosfera per combustione del petrolio, ma cerchiamo anche di diminuire l’inquinamento delle acque e dei suoli dagli oggetti di plastica. Teniamo però conto che questo inquinamento non è dovuto tanto all’oggetto quanto all’incuria delle persone che lo usano: le bottigliette di acqua che vengono disperse nell’ambiente andrebbero messe negli appositi contenitori (e riciclate). Quindi, è necessario soprattutto educare al rispetto dell’ambiente più che demonizzare le bottigliette.

Bisogna chiedersi anche cosa sarebbe un mondo senza petrolio. Se da un lato sarebbe senz’altro un mondo più pulito, migliore e più rispettoso dell’ambiente, dall’altro lato sarebbe anche un mondo “azzoppato” di quella parte che viene trasformata chimicamente in un’infinità di prodotti utili e di largo utilizzo (sono stati stimati circa 6.000 prodotti): vari tipi di materie plastiche, detergenti, antisettici, coloranti, smalti, inchiostri, ecc. D’altra parte, come l’età della pietra non è finita perché mancavano le pietre, ma perché si è imparato a usare più convenientemente altri materiali, così non smetteremo di usare il petrolio perché non più reperibile, ma perché sarà sempre meno richiesto: sarà la domanda a decidere il suo utilizzo e non l’offerta e, se la domanda diminuirà, molto petrolio rimarrà sottoterra. Non c’è dubbio che il petrolio, dalla sua etichetta di mitico “oro nero”, sia diventato con il suo dirompente utilizzo una sorte di “peste nera”, creando grossi problemi che dobbiamo cercare di eliminare rapidamente.

Sarà compito della “chimica verde”, quella che parte da prodotti naturali, produrre gli oggetti che sostituiscano quelli ricavati dal petrolio. Un esempio è il materB, una bioplastica compostabile che viene utilizzata per preparare gli shopper.

Scheda 2

Composizione chimica del petrolio

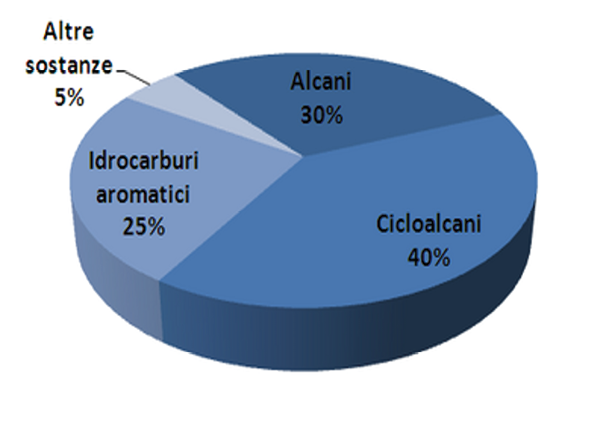

Il petrolio ha milioni di anni. Com’è noto, è una miscela di idrocarburi, composti formati dalla combinazione di carbonio e idrogeno, sottoforma di gas, liquidi (la maggior parte) e solidi. Circa 200 idrocarburi sono stati fino ad oggi identificati nel petrolio greggio o nelle frazioni da esso derivate per processi di distillazione (Figura 5). Quanto alla composizione centesimale, la percentuale di carbonio nel petrolio varia da 80 a 89% e la percentuale di idrogeno da 10 a 15%. Oltre a questi elementi essenziali, il petrolio può contenere anche zolfo (da 0,01 a 5,0%), azoto (da 0,0 a 1,8%) e ossigeno (da 0,0 a 7,0%).

Figura 5. Principali idrocarburi presenti nel petrolio

I tipi di idrocarburi variano a seconda di come sono legati tra loro gli atomi di carbonio: si possono avere idrocarburi in cui gli atomi di carbonio sono tutti legati da legami semplici, –C–C–, detti alcani o paraffine che possono essere lineari o ciclici (ciclo alcani), oppure idrocarburi contenenti doppi legami e ciclici come il benzene (idrocarburi aromatici), e idrocarburi complessi. In particolare, il petrolio contiene in prevalenza idrocarburi alifatici saturi (alcani e cicloalcani), mentre quelli aromatici (monociclici e policiclici) sono circa il 20%- 25%; gli alcheni sono raramente presenti e gli alchini sono del tutto assenti.

Scheda 3

Estrazione del petrolio con il metodo fracking

Il petrolio si estrae mediante la perforazione di pozzi verticali con l’installazione di una struttura ben nota a torre chiamata derrick,10 oppure mediante una perforazione obliqua-orizzontale e conseguente frantumazione delle rocce scistose (shale) in cui è intrappolato il petrolio o il gas. Occupiamoci di questa ultima modalità di estrazione.

Come si realizza il fracking? Come abbiamo detto si tratta di una fratturazione idraulica delle rocce bituminose. Si esegue una perforazione prima obliqua poi orizzontale della roccia (la figura 3 riporta una macchina per la perforazione obliqua) e successivamente si pompa all’interno una miscela acquosa formata da acqua, fango e varie sostanze chimiche ad alta pressione così da causare la fratturazione della roccia (generalmente argilla) facendone uscire il petrolio o il gas. Non sarebbe possibile estrarre da queste rocce bituminose il petrolio impiegando i normali derrick (tralicci piramidali usati nei pozzi petroliferi per la manovra delle trivelle e delle tubazioni) a perforazione verticale. Con questo tipo di tecnologia gli USA, come abbiamo accennato, hanno decisamente incrementato la loro produzione di petrolio e gas (gas di scisto: shale gas) divenendo un Paese autosufficiente per i combustibili fossili e ora anche esportatore.

Tuttavia, questo tipo di tecnologia porta al rapido esaurimento del giacimento fratturato e necessità di sempre nuove perforazioni; risultato: si genera una grande devastazione del territorio, si provocano scosse sismiche e si inquinano le falde acquifere. Per queste conseguenze disastrose il fracking da noi, così come in vari altri Paesi, è vietato.

Scheda 4

La petrolchimica

Si sostiene che bruciare il petrolio, o meglio alcuni suoi componenti derivati dalla distillazione frazionata, è stupido, anche se molto comodo, dal momento che da esso si possono ottenere moltissimi prodotti di grande utilità. Tuttavia, come abbiamo visto, il petrolio è formato in massima parte da paraffine o cicloparaffine che, come suggerisce il loro nome, non hanno certo spiccate capacità di reagire.

Per ottenere allora prodotti essenziali per fare reazioni occorre “prepararli”. Il caso è, ad esempio, quello di una molecola di enorme importanza, l’etilene, una piccola molecola dotata di un doppio legame: CH2=CH2. Come si ottiene l’etilene? La frazione gassosa della distillazione del petrolio è costituita essenzialmente da metano (CH4), etano (CH3–CH3) e propano (CH3–CH2–CH3). Trattando per deidrogenazione queste frazioni gassose del petrolio si ottengono molecole insature tra cui l’etilene. L’etilene può essere fatto reagire ottenendo un polimero formato da una lunga catena di molecole legate tra loro e chiamato polietilene (PE): si tratta del più semplice dei polimeri sintetici, ma di grandissima utilità.

È un materiale molto leggero e fra i più presenti nella nostra vita quotidiana, costituisce il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche. Possiede un’elevata resistenza agli agenti chimici, è resistente all’acqua, a soluzioni saline, ad acidi, alcali, alcool e benzina. Per sue proprietà atossiche e basso assorbimento d’acqua è largamente utilizzato nel settore alimentare.

Un altro esempio di polimero di grande importanza e diffusione, come abbiamo accennato, è il PET, polietiletereftalato,11 può esistere in forma amorfa (trasparente) o semi-cristallina (bianca e opaca). Come il PE, è un materiale molto leggero e uno dei materiali più presenti nella nostra vita quotidiana; anch’esso costituisce il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche. È un polimero termoplastico12 della famiglia dei poliesteri adatto al contatto alimentare; viene, infatti, utilizzato per circa il 70% nella produzione di bottiglie per bevande e liquidi alimentari. È caratterizzato da proprietà elettriche isolanti, resistenza chimica, prestazioni alle alte temperature e autoestinguenza, proprietà per le quali viene usato nei settori meccanico, chimico ed elettrico.

Le alternative alle bottiglie in plastica PET sono il vetro (ormai poco usato) o materiali “green”, quale il PLA, polilattato dell’acido polilattico, ottenuto da mais, biodegradabile al 100% in 80 giorni, con emissioni pari a circa la metà rispetto al PET, ma ancora poco usato, in quanto risulta costoso e necessita di un riciclaggio separato dagli altri tipi di plastica.

Di grande versatilità di utilizzo è anche il PVC, cloruro di polivinile, che viene impiegato in larga misura negli infissi e per tubi per l’edilizia, come abbiamo già ricordato trattando del cloro nella prima parte di questo contributo (https://chimicanellascuola.it/index.php/cns/article/view/254).

L’Italia ha un’efficiente industria petrolchimica, pur avendo una modesta produzione di petrolio, in quanto possiede una sviluppata industria di raffinazione. Si calcola che in Italia i composti organici di base derivati da frazioni petrolifere o da gas naturale rappresentino il 90%, e forse più, della produzione chimica totale.

Il PLA, che abbiamo citato sopra, è una bioplastica di origine naturale, compostabile al 100%, ottenuta dalla trasformazione degli zuccheri ricavati dal mais e da altri materiali naturali e biodegradabili non derivanti dal petrolio; è un materiale caratterizzato da zero impatto ambientale e di provenienza completa da risorse rinnovabili e riutilizzabili. Il processo chimico di trasformazione degli zuccheri naturali che porta alla realizzazione della bioplastica PLA si compone di 6 step:

- separazione del mais da fibre e glutine

- liquefazione e saccarificazione dell’amido

- fermentazione con riutilizzo nel brodo di coltura della parte proteica separata dall’amido

- purificazione e concentrazione delle soluzioni di sale dell’acido lattico

- polimerizzazione

- preparazione del manufatto, il quale può essere utilizzato per produrre resine simili alla plastica o fibre13

2.1 Andare oltre il petrolio

Per quanto riguarda il tipo di energia impiegata negli ultimi secoli si parla di una successione di rivoluzioni o ere: da quella della legna a quella del carbone, dal carbone a quella del petrolio e da quella del petrolio a quella del gas, almeno così si esprime Ed Conway, autore del libro più volte citato.14

Direi che qui si nasconde un problema decisivo: quando si dovrebbe passare all’era delle rinnovabili?

Se pure l’impiego progressivo del gas al posto del petrolio può rappresentare un elemento transitorio per alleggerire le emissioni di CO2 in atmosfera, non si deve parlare di era del gas, se per era si intende un periodo di tempo molto lungo, perché, cosa che tutti Paesi hanno ribadito nelle varie COP, nel 2050 si deve arrivare al carbon free e quindi anche il gas deve essere messo da parte.

Dovremmo, però, dire che le rinnovabili non risolveranno tutti i problemi energetici, ma devono essere accompagnate da un adeguato sviluppo dell’idrogeno; quindi, che è necessario passare a un’era dell’idrogeno e delle rinnovabili.

Si deve, comunque, segnalare un paradosso che riguarda l’andamento delle rinnovabili nel nostro Paese. Ad oggi abbiamo in Italia richieste di installazione e connessione di impianti da gruppi privati diversi per circa 315 GW (gigawatt), soprattutto eolico offshore. Queste sono pari a circa 4 volte il fabbisogno necessario per raggiungere gli obiettivi previsti al 2030 dall’Europa (Repower EU). Infatti, al 30 settembre 2023 le pratiche in attesa di essere approvate erano 5.136, di cui 136 GW (42,19%) riguardano il fotovoltaico, 90 GW l’eolico offshore e 89 GW l’eolico onshore.15 Le domande presentate fanno riferimento a 3-4 anni fa e, data l’estrema lentezza con cui l’apparato decisionale pubblico risponde, gli investitori coinvolti stanno decidendo di investire in altri Paesi.

Una notizia ancora più recente riportata da Repubblica,16 ci dice che buona parte dell’energia del vento arriverà dagli impianti galleggianti offshore (per la maggior parte al largo della Sicilia e della Sardegna) che darebbero, se approvati, la creazione di 27.000 posti di lavoro entro i 2050. Ora tocca al governo accelerare decisamente con i permessi, rinunciando a favorire il dominio del gas imposto da ENI.

Concludendo, non c’è dubbio che con l’impiego prima del carbone poi del petrolio e del gas naturale sia stato compiuto un enorme progresso industriale nei Paesi attualmente più avanzati e più ricchi, ma non è più possibile ignorare l’impatto ambientale che questo ha generato, cosa finora largamente trascurata, minimizzata o passata addirittura sotto silenzio.

Il litio è un protagonista recente del mondo materiale, ma ha assunto un’enorme importanza oggi che, per superare l’impiego dei combustibili fossili, soprattutto nell’ambito della mobilità terrestre, si deve incrementare sempre più la produzione di elettricità attraverso le batterie agli ioni litio.

Ed Conway nel suo libro, che abbiamo già citato più volte,14 sostiene: “Il litio è un metallo magico, è uno dei tre elementi primordiali del Big Bang, nessun altro elemento possiede la stessa combinazione di leggerezza, conduttività e capacità elettrochimiche17 e nessun altro elemento è in grado di immagazzinare l’energia altrettanto bene; è così leggero da galleggiare sull’olio e così morbido che lo si può tagliare con un coltello e così reattivo che con l’acqua diventa esplosivo.18 È uno di quei materiali che non si vede mai nella forma pura al di fuori dei laboratori chimici (viene conservato sotto petrolio) e la sua reattività spiega come mai lo si trovi nel cuore delle batterie più potenti e quindi nel cuore del XXI secolo”.

Il Salar de Atacama è la più grande riserva di litio al mondo (Figura 6).

Figura 6. Il giacimento di litio di Atacama (Cile)

Sempre Conway, che è stato personalmente sul posto, afferma: “Per quanto il Salar crei senza dubbio un paesaggio sorprendente, a essere davvero sbalorditivo è quello che sta di sotto. Si tratta di enormi quantità di salamoia ricca di diversi sali, tra cui quello di litio che si è depositata sotto alla superficie. La salamoia presente sotto la crosta di sale viene risucchiata attraverso pozzi situati in tutto il Salar, quindi, incanalata in enormi bacini dove l’acqua viene fatta evaporare. È un processo lento che dura molti mesi: prima precipita il cloruro di sodio, poi la salamoia restante viene convogliata in un altro grande bacino in cui precipitano i sali di potassio, quindi, in ulteriore bacino di evaporazione vengono rimossi i sali di magnesio e, alla fine la salamoia, dopo oltre un anno, contiene circa i 25% di cloruro di litio”.

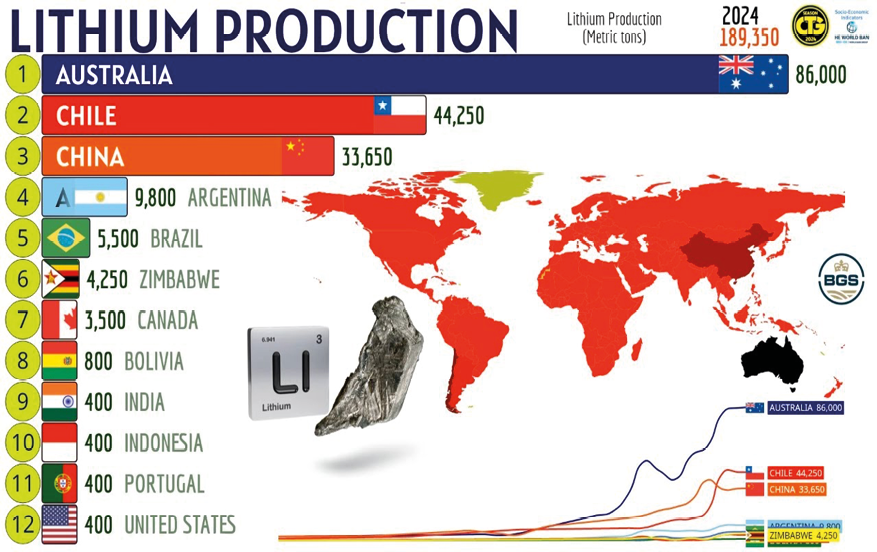

Il litio si estrae anche dal minerale spodumene,19 particolarmente in Australia. Poiché la procedura di trattamento del minerale (inosilicato di litio e alluminio) è rapida in confronto alle operazioni di estrazione dalla salamoia di Atacama (che durano mesi), il maggior produttore di Li è attualmente (2024) l’Australia con 86.000 tonn/anno, seguita dal Cile (44.000 tonn/anno) e dalla Cina (33.000 tonn/anno) (Figura 7).

Il litio può essere prodotto tramite elettrolisi, solitamente del cloruro di litio fuso, all’interno di celle in acciaio rivestite con materiale refrattario; al loro interno, il litio fuso si accumula presso il catodo in acciaio.

Figura 7. Paesi maggior produttori di litio

Il litio costituisce un elettrodo potentissimo: la sua piccola massa atomica gli fornisce un alto rapporto potenza – peso e una carica elevata rispetto a metalli concorrenti. Una batteria agli ioni di litio può generare circa 3 V per cella. Una al piombo, ad esempio, non riesce ad andare oltre 2,1 V; una in zinco-carbone non supera neppure 1,5 V. Sarebbe più corretto chiamarla cella piuttosto che batteria e in realtà è una cella reversibile, la batteria (accumulatore) è un insieme di celle.

Ci sono voluti molti anni per arrivare a mettere a punto le batterie a ioni litio che oggi conosciamo dal momento che fino agli settanta nessuno è riuscito a “domare” il litio per metterlo in una batteria. Fu Stan Whittingham che scoprì come far passare gli ioni litio da un elettrodo a un altro in una batteria; la sua batteria aveva una capacità di quindici volte superiore a quella al piombo-acido, ma si incendiava facilmente. Fu poi l’americano John B. Goodenogh a scoprire la composizione ottimale del catodo della batteria, impiegando la combinazione di ossido di litio e cobalto (Li2CoO2) rendendo questo più stabile. Questa scoperta fu completata dal ricercatore Akira Yoshino, giapponese, che al catodo di litio e cobalto associò un anodo fatto di un supporto metallico ricoperto da grafite: gli ioni di litio si trasferivano ora senza problemi da un elettrodo all’altro mentre si caricava e si scaricava la batteria. Nel 1992 fu realizzata la prima produzione industriale di batterie agli ioni di litio. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio le batterie agli ioni litio diventarono un elemento essenziale del mondo elettronico nei computer portatili, negli smartphone, fino alle auto elettriche. Whittingham, Goodenough e Yoshino hanno avuto nel 2019 il premio Nobel per la Chimica.

Scheda 5

La struttura di una cella a ioni litio

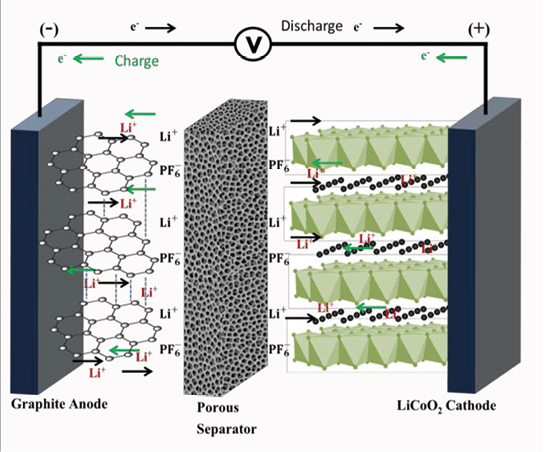

La figura 8 mostra schematicamente la struttura di una cella agli ioni litio. Gli ioni litio, immersi in un solvente organico, transitano dal polo positivo a quello negativo, ma non si scaricano su questo e vengono raccolti nella grafite.

Figura 8. Struttura di una cella agli ioni litio

Gli elettrodi possono avere varie strutture, quella tradizionale ha un catodo (+) formato da un ossido doppio di litio e cobalto, Li2CoO4, e un anodo (-) di grafite.

Vengono prodotte anche batterie al litio titanato come elettrodo negativo (anodo) e un elettrodo positivo classico (catodo) in ossido doppio di litio e cobalto. Queste batterie permettono una carica molto rapida e un impiego anche a basse temperature (fino a -40 C°). Si usano anche batterie al litio-ferro-fosfato: la batteria in questo caso ha un catodo di litio-ferro-fosfato20 e un anodo in ossido doppio di litio e cobalto.

Le batterie possono essere costruite in una vasta gamma di forme e dimensioni in modo da essere adatte sia per apparecchiature piccole come gli smartphone (Figura 9, sinistra) sia per auto (Figura 9, destra).

Figura 9. Piccole e grandi batterie a ioni litio

3.1 Produzione, diffusione e problemi delle batterie al litio

Chi produce le batterie a ioni litio? La più grande fabbrica di batterie a ioni litio era, fino a poco tempo fa, la Gigafactory Nevada a Sparks (America). Nel 2022, però, è sorta a Finding (Sud-Est della Cina) la Gigafactory CATL ancora più grande; attualmente vende le sue batterie a buona parte dei produttori di automobili del mondo, tanto che la Cina ora controlla circa l’80% della produzione mondiale di queste batterie.

La battaglia per la produzione delle batterie al litio si sta facendo sempre più serrata e ciò si comprende per l’enorme giro di capitali che questo mercato alimenta. Poiché è praticamente impossibile cercare di far concorrenza, partendo da zero, all’industria cinese delle batterie, si assiste in alcuni Paesi come in Italia, alla richiesta a CATL di costruire stabilimenti sul proprio territorio.21

È importante osservare che in un’auto a benzina la componente di maggior valore è il motore a combustione interna, mentre nelle auto elettriche la componente di maggior valore è l’insieme delle batterie che la alimentano. Si sono fatti tentativi di sostituire il litio con un elemento più accessibile come il sodio e con una cella della stessa struttura di quella al litio ma, come era prevedibile per le particolari caratteristiche chimico-fisiche del litio, questa è risultata decisamente meno potente, anche se ha presentato una maggior durata: il litio sembra insostituibile per l’elettrificazione di tantissimi apparecchi di uso comune comprese le auto.

La Cina, tuttavia, ha iniziato a produrre batterie agli ioni sodio, come abbiamo accennato nella trattazione del sale (NaCl, https://chimicanellascuola.it/index.php/cns/article/view/254), queste batterie verranno installate su una city car prodotta dalla BYD che sarà messa sul mercato a circa 10.000 dollari.

In generale, le batterie agli ioni di litio sono molto più leggere e possono essere caricate più rapidamente delle batterie al piombo. Poiché hanno una densità di energia più alta delle batterie tradizionali, è possibile fare batterie più piccole mantenendo la stessa capacità di stoccaggio.

Un vantaggio chiave delle batterie agli ioni di litio, poiché la reazione chimica che avviene è reversibile, è che non c’è degradazione degli elettrodi nel tempo. Le batterie possono, quindi, essere caricate molte più volte delle loro equivalenti al piombo:22 possono fare migliaia di cicli di carica-scarica.

Si dice che le batterie al litio, in occasione di un incidente di un’auto elettrica, si incendiano; in realtà ciò è parzialmente vero. Il litio è una sostanza altamente reattiva, gli elettroliti organici sono altamente volatili e l’anodo mostra spesso un’elevata instabilità termica. Di conseguenza, le batterie agli ioni di litio presentano un rischio di incendio se forate o caricate in modo improprio.

Gli incendi delle batterie al litio sono un tema di grande interesse, in relazione sia a recenti incidenti stradali che hanno coinvolto veicoli elettrici, sia alla crescente diffusione di mezzi a zero emissioni. I dati disponibili mostrano che gli incendi delle batterie al litio sono molto meno frequenti di quelli che possono coinvolgere veicoli tradizionali alimentati a benzina o diesel.

Non solo ma, secondo uno studio del National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense, nel periodo 2010-2023, le auto elettriche hanno preso fuoco con una frequenza di 0,0012%, mentre le auto a benzina con una frequenza di 0,1% e quelle diesel con una frequenza di 0,05%.

Si tratta di 14 elementi propriamente costituenti il gruppo delle Terre Rare, a cui si aggiungono altri tre elementi di caratteristiche molto simili e che vengono trovati insieme nei loro minerali: scandio, ittrio e lantanio. La denominazione di “Terre Rare” deriva dai minerali dai quali furono isolati la prima volta. In realtà gli elementi delle Terre Rare, spesso indicati come REE (Rare Earth Elements), si trovano in concentrazioni relativamente elevate nella crosta terrestre, anche se, avendo caratteristiche molto simili, sono di difficile separazione. Le Terre Rare sono state ampiamente trattate in un mio precedente articolo,23 per cui qui vengono messe in evidenza le loro caratteristiche essenziali.

Questi elementi hanno un’enorme importanza per la miniaturizzazione di molte apparecchiature ormai di uso corrente; ad esempio, uno smartphone contiene al suo interno otto diverse Terre Rare: ittrio, lantanio, terbio, praseodimio, europio, disprosio e gadolinio sono presenti nello schermo, mentre disprosio, praseodimio, terbio e neodimio si trovano nell’elettronica dei circuiti.

Sarebbe impossibile la miniaturizzazione dei vari circuiti e il loro funzionamento senza l’impiego delle Terre Rare; si devono proprio a questi elementi le diverse e tante funzioni svolte da uno smartphone: telefono, radio, cronometro, sveglia, macchina fotografica, bussola, bloc notes, mappe stradali.

4.1 Applicazioni delle Terre Rare

Praseodimio – È un elemento quattro volte più abbondante dello stagno e uno dei più importanti elementi delle Terre Rare dal momento che è impiegato largamente in molte apparecchiature elettriche ed elettroniche: smartphone, come già detto sopra, televisori a colori, lampade economizzatrici di energia, ecc. In leghe con magnesio produce metalli ad alta resistenza impiegati soprattutto nei motori per aerei. Il suo ossido è usato negli elettrodi per l’accensione dell’arco voltaico.

Neodimio – Questo elemento viene largamente impiegato nei seguenti campi: avionica, aerospazio, fotovoltaico, eolico, automazione, vari circuiti elettronici. Viene, infatti, utilizzato per produrre speciali magneti permanenti in lega con ferro e boro (NdFeB) che si trovano nei moderni veicoli, negli smartphone, nei computer, negli auricolari, in altoparlanti di qualità e nei componenti magnetici di vari tipi di microfoni professionali. Viene impiegato anche negli occhiali per saldatori poiché è in grado di assorbire il colore dovuto al sodio nelle fiamme. Particolarmente significativo è l’impiego della lega NdFeB per i magneti dei rotori delle turbine eoliche: con questa lega si riescono, infatti, a combinare potenza e piccolo ingombro.

Gadolinio – Questo elemento viene impiegato per produrre compact disk e dispositivi di memoria per computer. Composti di gadolinio sono utilizzati come mezzo di contrasto intravenoso nella risonanza magnetica (NMR). Per la sua elevata sezione di cattura dei neutroni termici, viene usato nei sistemi di controllo e di spegnimento dei reattori nucleari. Si impiega nelle leghe di elevata resistenza alle alte temperature, come quella con 1% di gadolinio insieme a ferro e cromo, ed è usato anche per realizzare sensori magnetici di temperatura.

Il valore strategico delle Terre Rare cresce di anno in anno con un utilizzo diversificato e importante in molti settori, come indicato in un Rapporto del governo canadese: 38% per magneti permanenti, 23% per il cracking petrolifero, il 13% per l’industria del vetro, il 9% per leghe per batterie, l’8% per leghe di vario tipo (soprattutto per il settore militare e spaziale), ecc.

Il monopolio cinese nel campo delle Terre Rare è sempre più incisivo: la Cina è non solo il maggior produttore di Terre Rare e quello con il 37% delle riserve mondiali, ma ha anche diritti di estrazione esclusivi in alcuni Paesi africani raggiungendo così il 60% circa della produzione mondiale. Se si aggiunge, poi, la raffinazione, la Cina copre quasi l’80% del mercato totale mondiale. I maggiori Paesi produttori di Terre Rare sono, oltre alla Cina, in testa alla classifica, l’Africa, il Sud America, l’Australia e la Russia.

In Europa è stato recentemente scoperto un grande giacimento di Terre Rare in Norvegia: è all’interno di un antico vulcano, nel complesso di Fen, non lontano da Oslo; si tratta senz’altro del più grande giacimento di Terre Rare in Europa con una riserva stimata di 8,8 milioni di tonnellate di ossidi di Terre Rare,24 è quattro volte superiore a quello di Kiruna (Svezia) noto da tempo e che fino a poco tempo fa rappresentava il più vasto giacimento europeo. Sono state già eseguite perforazioni fino a 1.000 metri di profondità e l’estrazione potrebbe iniziare dal 2030, come è stato annunciato dalla società mineraria norvegese REN (Rare Earths Norway), soddisfacendo il 10% della domanda europea di Terre Rare.

Le ricchezze minerarie dell’Ucraina hanno catturato l’attenzione di Trump che vorrebbe l’equivalente di 500 miliardi di dollari in Terre Rare, come rimborso delle spese sostenute per le forniture militari durante il conflitto russo-ucraino. L’Ucraina però non è ricca di Terre Rare; Trump ha probabilmente utilizzato il termine in maniera impropria, riferendosi all’insieme dei materiali critici.25 Il Paese possiede, infatti, notevoli depositi di litio, grafite e cobalto (utilizzati nella fabbricazione di batterie per veicoli elettrici), di titanio e berillio (impiegati nel settore aerospaziale), di niobio (superconduttore usato in magneti di ogni tipo), di gallio e tantalio (semiconduttori) e di zirconio.

Senza dubbio l’idrogeno rappresenta un materiale che segnerà il nostro futuro e in un modo fino a poco tempo fa insospettato.

Sappiamo che brucia formando acqua e liberando una grande quantità di energia

H2+ ½ O2 → H2O

A differenza dei combustibili fossili non rilascia CO2: è dunque un combustibile estremamente importante perché non influisce sull’affetto serra.

L’idrogeno si ricava attualmente dalla deidrogenazione del metano e viene detto “idrogeno grigio”: non si tratta certo di un processo pulito; inoltre, si può ricavare dall’elettrolisi dell’acqua che, se realizzata con energia rinnovabile, rappresenta il cosiddetto “idrogeno verde”. C’è però un problema: l’energia impiegata per questo processo rende la sua produzione 5-6 volte più costosa di quella dell’idrogeno da fonte fossile.

Il ruolo dell’idrogeno è strategico per la decarbonizzazione di alcuni tipi di trasporto e delle industrie in cui c’è bisogno della fiamma oltre che del calore (cementifici, siderurgia).

Si riteneva che l’idrogeno, per le sue caratteristiche di leggerezza e di reattività, non si trovasse libero sulla Terra. Invece, per la prima volta nel 1987 in un villaggio in Mali, a seguito delle perforazioni effettuate per la ricerca dell’acqua, fu trovato l’idrogeno naturale, H2: a circa un centinaio di metri di profondità fu scoperto in maniera del tutto casuale idrogeno naturale intrappolato nelle rocce del sottosuolo26. A questa scoperta non ci fu alcun seguito e si è continuato a ritenere comunque che l’idrogeno naturale fosse estremamente raro sulla Terra. Le cose sono cambiate quando, nell’estate del 2023, in una ex miniera del bacino della Lorena è stato individuato un enorme giacimento di idrogeno naturale (H2): questa scoperta ha cambiato completamente la visione sull’esistenza dell’idrogeno naturale sulla Terra. Si stima che il bacino lorenese contenga 46 milioni di tonnellate di idrogeno. Questo tipo di idrogeno è stato chiamato “idrogeno bianco” e, secondo i calcoli di esperti, è competitivo a livello di costi rispetto a tutti gli altri “colori” dell’idrogeno.

Alcuni geologi come Alexis Templeton dell’Università del Colorado, in una comunicazione fatta ad una conferenza, e citata sul Financial Times, sostengono che l’idrogeno viene generato nel sottosuolo in grandi quantità quando alcuni minerali ricchi di ferro reagiscono con l’acqua.

Ora si stanno trovando riserve naturali di idrogeno in tutto il mondo. Si è trovato, ad esempio, in una miniera di cromite in Albania; anche in Italia si sta cercando l’H2 bianco in due aree, una in Liguria e l’altra nel Lazio: si tratta del progetto NHEAT (Natural Hydrogen for Energy Transition) finanziato dal PNRR.

Anche la stampa italiana ha portato recentemente all’attenzione del pubblico la scoperta di giacimenti di idrogeno allo stato naturale.27

Secondo uno studio dell’US Geological Survey, citato dal Financial Times, le riserve geologiche mondiali di idrogeno naturale sarebbero enormi: si tratterebbe di 5.000 miliardi di tonnellate e, se il quadro sarà confermato, ci potrebbe essere un’accelerazione nel raggiungere la decarbonizzazione necessaria per la transizione energetica.

Gli sforzi fatti attualmente per produrre “idrogeno verde” con l’elettrolisi dell’acqua e elettricità rinnovabile sono sostenuti da considerevoli fondi europei: quando e se entreranno in produzione i pozzi di estrazione di idrogeno bianco”, questi fondi dovranno essere destinati ad altri settori.

La ricerca per la produzione di “idrogeno verde” comunque continua e giustamente. All’Università di Stanford è stata compiuto uno studio per ottenere idrogeno dall’acqua di mare.28 Le tecnologie disponibili non erano adatte all’impiego di acqua marina a causa di danni che il sale poteva causare agli impianti (elettrodi), ma oggi i ricercatori dell’Università di Stanford hanno messo a punto un metodo che ha permesso di ricavare idrogeno verde anche dal mare.

A questo punto è necessario esaminare quali potrebbero essere gli impieghi più adatti dell’idrogeno e le infrastrutture necessarie per il suo utilizzo su vasta scala. In un mio recente libro29 ho preso in esame sia l’illusione di Rifkin30, cioè che si possa già parlare di un uso generalizzato e sostenibile dell’idrogeno nell’economia, sia il fatto che abbiamo risolto in modo adeguato i problemi del suo stoccaggio e del suo trasporto. Non è così perché a tutt’oggi è ancora un settore in piena ricerca, come risulta anche da un accordo recente Francia-Germania che stanzia parecchi miliardi di euro soprattutto sulle modalità di stoccaggio e di utilizzo razionale dell’idrogeno.

Quali sono i punti critici della filiera dell’idrogeno e le esperienze che si stanno facendo?

Se il problema della produzione dell’idrogeno potrà essere risolto con la sua estrazione dalle profondità della terra, come oggi sembra probabile, restano da risolvere adeguatamente i metodi di stoccaggio, trasporto e utilizzo razionale. I metodi di stoccaggio attuali sono diversi: si va dall’uso dell’alta pressione alla criogenica per portarlo allo stato liquido31 o all’impiego di materiali solidi per assorbirlo e rilasciarlo. L’idrogeno, infatti, pur presentando un’elevata densità di energia per un’unità di massa, ha una scarsa densità energetica volumetrica rispetto agli idrocarburi e richiede, quindi, serbatoi più ingombranti e pesanti per il suo deposito o trasporto.

Il metodo più diffuso attualmente per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno è quello che impiega idruri metallici (solidi), in particolare idruri di magnesio e di metalli di transizione che hanno una buona densità di energia per unità volumetrica. Questo sistema richiede un serbatoio di idruro circa tre volte più capiente e quattro volte più pesante di un serbatoio di benzina capace di fornire la stessa energia.

Pertanto, l’idrogeno non si è rivelato adatto ad alimentare le automobili, ma lo è per gli autobus, i camion pesanti (Tir) e i treni, come è stato già realizzato.

Si sta studiando per impiegarlo su aerei e navi. Sono, infatti, in corso esperimenti da parte del Gruppo Airbus su un progetto di aerei commerciali con propulsione a idrogeno. Questo progetto (denominato ZEROe) prevede di mettere in esercizio almeno due tipi di aerei, uno per il corto raggio alimentato da celle a combustibile e uno per il medio raggio alimentato da motori a combustione interna opportunamente modificati per utilizzare idrogeno come combustibile.

Anche nel comparto navale si lavora per dotare le navi passeggeri di una propulsione che usi l’idrogeno: la Fincantieri ha realizzato una piccola nave sperimentale a propulsione a idrogeno, la ZEUS32 che ha già dato buoni risultati. Ci sono, però, ancora alcuni problemi da risolvere, anche se la Fincantieri è fiduciosa di risolverli a breve, tanto è vero che ha accettato l’ordine della divisione crociere del gruppo MSC per due navi da crociera alimentate a idrogeno del suo brand di lusso Explora Juourneis. Le due navi verranno consegnate nei prossimi due anni.

Molto interessante è lo sviluppo del progetto Hydra che riguarda il futuro impiego dell’idrogeno per sviluppare una tecnologia che usa questo gas sia come riducente che come carburante di una acciaieria; la notizia è apparsa sul supplemento a Repubblica A&F dell’ottobre 2025.33 La realizzazione del progetto, che ha avuto un finanziamento da Bruxelles tramite il NextGeneration Eu di 110 milioni di euro, è in fase avanzata e si sta realizzando a pochi chilometri da Roma, a Castel Romano: è un laboratorio in cui lavorano oltre 100 tecnici per mettere a punto un mini-impianto che utilizza in ogni fase del ciclo di produzione l’idrogeno ottenuto per riduzione diretta di un minerale di ferro. Si sta già innalzando la torre per la pre-riduzione del minerale attraverso l’idrogeno e si costruirà un forno da 60 tonnellate per la fusione del ferro. L’impianto entrerà in funzione a metà 2026 e produrrà 7 tonnellate di acciaio all’ora e 2000 tonnellate all’anno. Per due anni verranno eseguiti vari test e settati i parametri. Il progetto era stato presentato come prototipo della decarbonizzazione della ex-Ilva di Taranto, ma, essendo fallita la gara per la sua vendita, la missione di Hydra rimane aperta al mercato globale.

Cerchiamo infine di trattare un punto importante: come può essere utilizzato l’idrogeno per fornire energia per piccole utenze?

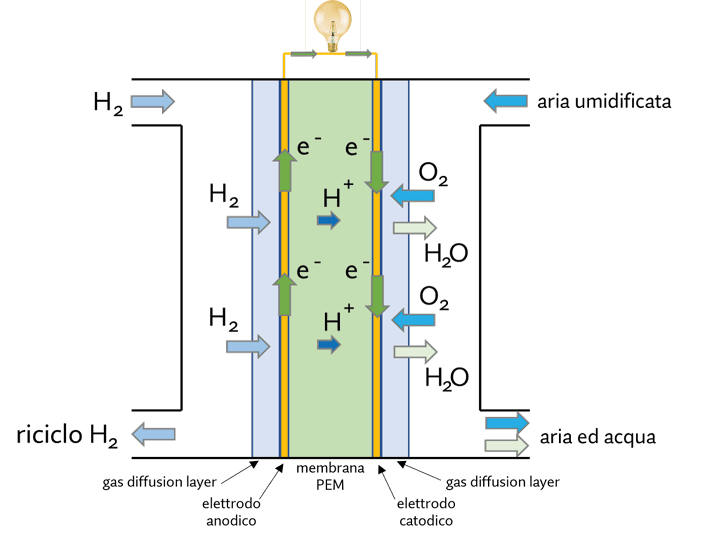

Il mezzo più appropriato a questo scopo è la cella a combustibile (fuel cell); si tratta di un’apparecchiatura elettrochimica capace di convertire direttamente l’energia chimica della combinazione H2/O2 in energia elettrica senza sviluppo di fiamma (Figura 10).

Il principio di funzionamento della cella a combustibile fu messo a punto dal fisico William Grove nel lontano 1839 e ha subito vari miglioramenti sia sul catalizzatore impiegato, sia sugli elettrodi usati. Nei programmi spaziali americani le moderne celle a combustibile sono state impiegate per l’alimentazione elettrica delle astronavi Gemini e Apollo.

Una cella a combustibile è simile a una batteria elettrochimica, come il comune accumulatore a piombo/acido ma, mentre la batteria è un sistema chiuso che funziona consumando i componenti attivi agli elettrodi, la cella a combustibile è un sistema aperto e ha un flusso di reagenti gassosi rifornito dall’esterno (idrogeno e aria).

Figura 10. Schema di una cella a combustibile

In anni recenti varie case automobilistiche hanno prodotto auto a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Veicle) però, dati i vari problemi che hanno presentato, non sono andate al di là dei prototipi. Si è mostrato invece agevole l’uso delle celle a combustibile per grossi veicoli come Tir e autobus.

Si sono realizzati anche veicoli in cui si sfrutta l’energia termica della combustione dell’idrogeno con l’ossigeno (HICEV, Hydrogen Internal Combustion Engine Veicle) bruciando l’idrogeno in un motore a combustione interna. La NASA ha utilizzato questo sistema per lanciare nello spazio gli Space Shuttles.

5.1 Il futuro dell’idrogeno

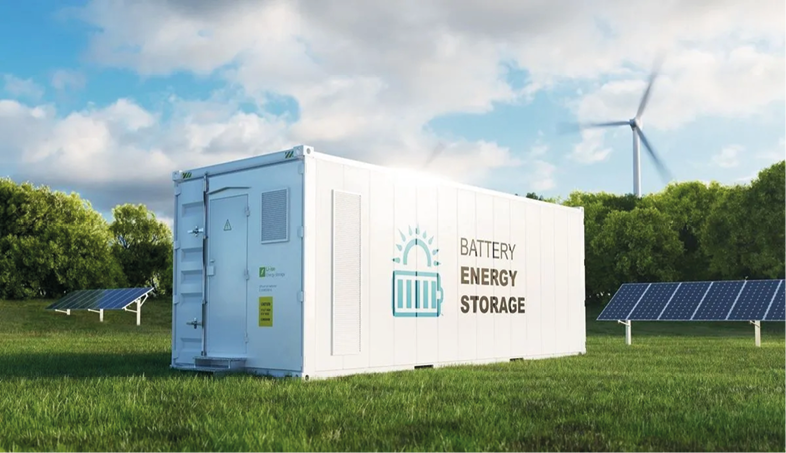

In conclusione, l’idrogeno non è adatto per essere utilizzato in tutte le apparecchiature in cui è necessaria una fonte energetica pulita, ma è complementare all’uso delle altre energie rinnovabili (Sole, vento e acqua) che si impiegano e si impiegheranno laddove si utilizza energia elettrica (auto con batterie agli ioni litio, abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, piccole e medie industrie). Poiché nel caso di Sole e vento le energie sono intermittenti, si può intervenire per bilanciare le intermittenze facendo ricorso all’idroelettrico, ma un grande sforzo si sta facendo per produrre efficienti metodi di accumulo.34 Le batterie di accumulo dell’energia sono in produzione e vengono indicate come BESS (Battery Energy Storage System): possono essere di dimensioni molto diverse, da quelle per impianti domestici a quelle per impianti industriali (Figura 11).35

Mentre le tecnologie delle fonti energetiche rinnovabili sono ormai mature e competitive, dovranno continuare le ricerche per rendere ottimali lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno, come abbiamo già ricordato precedentemente. Infine, mentre si tenta di affrontare l’utilizzo massivo dell’idrogeno con la costruzione di grandi elettrolizzatori36 e Bruxelles ha stanziato 7 miliardi di euro per promuovere la produzione di idrogeno verde,37 un suo uso diffuso potrà avvenire in modo conveniente solo quando saranno messi in produzione i grandi giacimenti di “idrogeno bianco” di recente scoperta.

Teniamo presente, però, che lo sviluppo della produzione di idrogeno ci sarà solo a fronte di una adeguata richiesta: per ora la richiesta stenta a decollare e la corsa alla produzione dell’idrogeno sta subendo una notevole crisi.

Figura 11. Batterie industriali di accumulo dell’energia da fonti di produzione discontinue (Sole e vento)

Esaminato il panorama completo delle sostanze che sono state, e molte lo sono ancora, protagoniste del nostro mondo materiale, è necessaria una meditata riflessione conclusiva.

Abbiamo ricordato che:

- la sabbia ci regala il componente necessario che, insieme al cemento, ci fornisce la malta; abbiamo visto che con essa si ottengono vari tipi di vetro indispensabili per le nostre abitazioni o per gli svettanti grattacieli; ci consente con il silicio cristallino la fabbricazione dei chips, oggi di grandissima diffusione, e soprattutto ci fornisce i sottili fili di vetro purissimo che caratterizzano le fibre ottiche, di enorme importanza per le comunicazioni a grande distanza;

- il comune sale, cloruro di sodio, ci fornisce due utilissime sostanze mediante il processo elettrolitico cloro-soda: la soda (NaOH) con cui si ottengono i saponi e il cloro con cui si riesce a preparare acqua potabile e non solo, con esso si può produrre la materia plastica PVC, di larghissimo impiego;

- il carbone ha consentito la prima rivoluzione energetica rispetto all’impiego della legna e ha permesso l’invenzione della macchina a vapore, determinando la prima Rivoluzione Industriale in Inghilterra e negli altri Paesi europei con fabbriche meccanizzate e trasporti con locomotive a vapore e navi con motore a vapore (vapori) per un più agevole trasporto marittimo;

- il ferro, per la sua abbondanza e per la sua grande versatilità di impiego, rappresenta per noi “il re dei metalli”; permette di costruire varie strutture (cemento armato), permette di viaggiare velocemente a terra (rotaie e treni), fabbricare varie strutture (ponti, ...), apparecchiature per l’industria, purtroppo anche di armarci via terra (singole armi, carri armati, ecc.), via mare (vari tipi di navi militari) e, in parte, via aerea (aerei da caccia, da rifornimento, ecc.);

- il rame permette di produrre energia elettrica (grandi generatori delle centrali elettriche) e di portare la luce nelle nostre case; altro strumento essenziale fatto con il rame è il trasformatore di tensione che consente di produrre tensioni di voltaggio inferiori o superiori a quella di ingresso (ad esempio, per alimentare radio, televisori, ecc.).

- il cemento costituisce il materiale di gran lunga più utilizzato al mondo, essenziale per consentirci di sostenere una vita confortevole e produrre molte delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle diverse attività (cemento armato);

- il petrolio fa “girare il mondo”, nel senso che costituisce un migliore combustibile rispetto al carbone e, essendo fluido, consente anche un agevole trasporto da un luogo all’altro; la maggior parte del petrolio, e i suoi derivati della distillazione, viene bruciata e solo una piccola parte impiegata con la petrolchimica per la fabbricazione di moltissimi derivati, in primo luogo di tante varietà di materie plastiche che si trovano in molti oggetti di uso comune;

- il litio è il cosiddetto “oro bianco”, il metallo del futuro; è essenziale per la fabbricazione dei moderni accumulatori agli ioni litio, fondamentali per l’elettrificazione di tanti dispositivi di uso comune e per trasformare l’ambito dei trasporti su strada da dipendente dai derivati del petrolio alla loro elettrificazione;

- le Terre Rare sono diventate indispensabili per garantire lo sviluppo di apparecchiature e tecnologie per la transizione ecologica e aver consentito la miniaturizzazione di moltissime apparecchiature; la produzione e il commercio è in mano essenzialmente alla Cina e solo lentamente si tenta di allentare questo predominio; siamo in pieno sviluppo di un processo di caccia mondiale alle Terre Rare e solo recentemente si sono scoperti ricchi giacimenti anche in Europa, ma per il loro sfruttamento dovranno passare diversi anni perché la nostra indipendenza dalla Cina è ancora lontana;

- l’idrogeno costituisce, infine, una valida fonte di energia pulita che, insieme a quelle rinnovabili, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, rappresenta il modo sostenibile di affrontare la decarbonizzazione delle fonti energetiche dove servono combustioni che non forniscono gas serra.

Ora, riassunte le tante “meraviglie” che si devono ai materiali che abbiamo esaminato, dobbiamo fare alcune riflessioni essenziali e più generali.

- In primo luogo, dobbiamo avere ben chiaro che le risorse materiali sono limitate e, anche se si susseguono continuamente ritrovamenti di nuovi giacimenti di minerali, ciò non potrà durare all’infinito e dovremo puntare in modo massiccio al riciclo delle sostanze materiali che abbiamo usato. Soprattutto in un Paese come il nostro, povero di risorse naturali, dovremo cercare di potenziare al massimo il riciclo, che pratichiamo già con buoni risultati da tempo, e perfezionare i vari metodi ancora scarsamente efficienti. Su questo punto è lecito aspettarci anche un buon incremento di posti di lavoro.

- In secondo luogo, oltre all’imperativo di risparmiare energia, puntando su una maggiore efficienza dei processi in cui viene utilizzata, è necessario tendere all’azzeramento dell’impiego dei combustibili fossili, carbone, petrolio, e gas. Poiché l’offerta non calerà per propria volontà (vedi i giganteschi interessi delle compagnie petrolifere che sono e saranno in gioco), è necessario puntare decisamente sulla diminuzione della domanda, incrementando sempre più velocemente e diffusamente le energie rinnovabili 38 e la capacità di conservare l’energia per combattere l’alternatività di Sole e vento. Non dimentichiamoci anche della necessità di ricorrere in molti casi all’impiego dell’idrogeno (almeno là dove oltre il calore è necessaria la fiamma).

- In terzo luogo, il petrolio e il gas dovranno rimanere sottoterra se vogliamo migliorare il nostro clima. E vale la pena ricordare che, data la persistenza dei gas serra (CO2, metano, ecc.) nell’atmosfera, anche un azzeramento della loro emissione non ci riporterà a situazioni migliori, ma arresterà solo un ulteriore peggioramento.

- In quarto luogo, questo processo di trasformazione delle modalità di accesso all’energia sarà accompagnato da un grande potenziamento dei posti lavoro.

- Infine, dovremo abituarci a essere meno consumistici; anche se non sarà facile, dovremo puntare a un’educazione orientata in tal senso fin da bambini e ragazzi. Dovremo abbandonare il ritornello “vado a fare shopping”, il che non vuol dire rinunciare al necessario, ma significa non farsi prendere la mano dal superfluo.

Intendo concludere questo mio lavoro con le parole del prof. Vincenzo Balzani che, in un suo articolo,39 ha sostenuto: “Da più di 20 anni gli scienziati affermano che il cambiamento climatico si può fermare abbandonando l’uso dei combustibili fossili e sviluppando le energie rinnovabili del Sole, del vento e dell’acqua. Il 20 marzo scorso, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha lanciato un drammatico appello “agire subito, o sarà troppo tardi”, purtroppo inascoltato dai politici”.

1 La pozzolana ha una composizione media del tipo: SiO2 40-60%; Al2O3 14-30%; CaO 10-12%; Fe2O3 6-25%; MgO 1-4%.

4 La Lombardia raggiunge il 12,1% di occupazione, seguita dal Veneto con l’11,9 e la Campania con il 10,23%.

5 Va segnalata l’iniziativa Ecosistema Urbano realizzato dal 1994 da Legambiente e Ambiente Italia con la collaborazione del Sole 24 Ore che fotografa i cambiamenti che stanno avvenendo nelle nostre città da Nord a Sud Italia: lotta allo smog, riduzione della dispersione idrica, crescita della raccolta differenziata, aumento del trasporto pubblico, stimolo all’uso di fonti rinnovabili per alimentare edifici pubblici, potenziamento delle piste ciclabili (La Nuova Ecologia, ottobre 2023, pp. 20-25).

6 E. Conway, La materia del mondo, Marsilio Editori, 2023, pp. 183-298.

7 La tecnica del fracking porta alla contaminazione delle falde acquifere per i prodotti chimici impiegati e genera scosse sismiche nella zona in cui si realizza. Questa tecnica si è, inoltre, rivelata molto più costosa di quella delle normali perforazioni.

8 Shale in geologia indica una roccia sedimentaria essenzialmente argillosa in cui può essere intrappolato gas o petrolio.

9 Il barile costituisce la misura normale con cui si commercializza il petrolio.

10 F. Olmi, La chimica nelle cose, PM edizioni, 2017, pp. 23-49.

12 Esistono due tipi di plastiche, le termoplastiche e le termoindurenti. Le termoplastiche sono costituiti da catene lineari, poco ramificate, non legate tra loro da legami covalenti o ionici. Ciò significa che i polimeri termoplastici diventano malleabili quando vengono riscaldati e tornano allo stato solido quando si raffreddano. Possono essere fusi e rimodellati molte volte, senza subire alterazioni chimiche o degradazioni. I polimeri termoindurenti invece a differenza dei termoplastici sono fatti di catene polimeriche reticolate, ovvero legate una all’altra da legami forti, covalenti o ionici. La presenza di queste reticolazioni rende il materiale rigido e insolubile: non può essere fuso senza andare incontro a degradazione chimica. Questo comportamento è dovuto al fatto che le reticolazioni ostacolano la mobilità delle macromolecole, rendendo il materiale fragile.

14 E. Conway, La materia del mondo, Marsilio Editori, 2023.

15 https://www.repubblica.it/commenti/2024/01/03/news/energie_rinnovabili_paradosso_italia-421807439/

16 https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2024/02/02/leolico-offshore-puo-creare-in-italia-27.000-posti_cf979194-fa4b-45fa-8f91-f26770cccec4.html

17 Il potenziale standard di riduzione è il più elevato di tutti gli elementi (Li = 3,04 V; K = 2,93 V; Na = 2,71 V).

18 La reazione, velocissima, dà luogo alla formazione di LiOH e H2 che si incendia.

19 Lo spodumene, usato anche in gioielleria come gemma, si presenta in due varietà, una di colore rosa-violaceo e una di un pallido verde.

20 https://it.wikipedia.org/wiki/Accumulatore_litio-ferro-fosfato

21 https://www.repubblica.it/economia/2023/12/30/news/sindacati_fabbrica_auto_cinesi-421783265/

22 Sono anche più ecologiche perché non contengono sostanze (come il piombo o l’acido solforico) con un alto impatto ambientale.

23 F. Olmi, Elementi chimici strategici e critici, CnS, 2023, 5, 15.

24 https://www.geopop.it/scoperto-in-norvegia-il-più-grande-giacimento-di-terre-rare/

25 https://www.wired.it/article/accordo-preliminare-terre-rare-stati-uniti-ucraina/

26 https://www.repubblica.it/green-and-blue/2024/02/20/news/idrogeno_bianco_cose_giacimenti_italia_mondo-422121038/

27 L. Pagni, Idrogeno, in Europa un tesoro sottoterra, la Repubblica A&F, 26 febbraio, 2024.

28 L. Campanella, Idrogeno verde ma anche blu-mare, Blog Chimica e Società, 28 ottobre, 2024 (https://ilblogdellasci.wordpress.com/2024/10/28/idrogeno-verde-ma-anche-blu-mare/).

29 F. Olmi, La sfida del secolo, la transizione ecologica contro il riscaldamento globale, Aracne Editrice, 2022, pp. 83-89.

30 J. Rifkin, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002.

31 L’idrogeno ha un punto di congelamento pari a -252,88 °C per cui si deve spendere grande quantità di energia per la sua liquefazione e per tenere ben isolati dall’esterno i serbatoi che lo contengono.

32 J. D’Alessandro, Impatto ZEUS, Venerdì di Repubblica, 9 giugno 2023 ZEUS è un battello con tre sistemi di propulsione, il tradizionale diesel, quello elettrico e quello a idrogeno, che ha già navigato a lungo sperimentando soprattutto l’idrogeno con buoni risultati

33 M. Ferraro, Il mini-impianto che produce know how con l’idrogeno, la Repubblica, A&F, 13 ottobre 2025.

34 M. Frojo, Bess, le mega batterie di stoccaggio, nuova frontiera della transizione, La Repubblica A&F, 19 febbraio, 2024.

35 Si tratta di tre tipi principali di batterie: quelle di alta potenza per grandi installazioni pubbliche, che solitamente superano i 10 MWh, quelle per installazioni industriali e commerciali con capacità da 30 kWh fino ai 10 MWh e, infine, quelle per installazioni residenziali con potenza inferiore ai 30 kWh. Queste batterie di accumulo, secondo uno studio McKinsey, comporteranno una crescita annua del 29% per le grandi installazioni pubbliche (90% del mercato totale entro il 2030). Il settore commerciale e industriale dovrebbe avere una crescita annua del 13%. Le installazioni residenziali, forti di un gran numero di installazioni, dovrebbero raggiungere i 20 GWh alla fine del decennio. Sempre secondo McKinsey il mercato dei sistemi Bess dovrebbe raggiungere i 120-150 miliardi di dollari entro il 2030.

36 L. Pagni, Energia dall’idrogeno, ecco il primo unicorno, La Repubblica A&F, 16 ottobre, 2023.

37 https://www.energiaitalia.news/news/idrogeno/idrogeno-rinnovabile-nuovo-progetto-ue-da-7-miliardi-di-euro-dentro-anche-energie-salentine-snam-e-saipem/26498/

38 In Italia la potenzialità delle proposte di realizzare grossi impianti flottanti in mare a grande distanza da terra, sarebbe in grado, se realizzata, di superare le nostre esigenze energetiche: S. Meo- Il paradosso dell’energia, La Repubblica, 4 gennaio, 2024.

39 V. Balzani, Non abbiamo imparato nulla, L’avvenire, 18 giugno, 2023.