Ten Fashionable Years – Keeping Dyeing Chemistry from Dying

Sergio Palazzi

ISIS di Setificio “Paolo Carcano”, Como

e-mail: sergio@kemia.it

2. Sistema Moda: “gli altri chimici”

7. “… ampi margini di miglioramento…”

Abstract. Ten years have passed since the first classes graduated from Italian secondary schools, after the global reform of 2010. A brand new curriculum was introduced, oddly called “Sistema Moda - Tessile Abbigliamento e Moda”, where the former curricula in finishing and in weaving technologies are merged with other disciplines, to prepare a new kind of skilled and open minded textile technician, ready for the always changing issues of sustainable manufacturing. The article describes some significative experiences at the historical “Setificio” Institute of Como, also reflecting on some criticalities.

Keywords: chimica tessile; chimica della tintura; insegnamento ricorsivo; educazione chimica

Questo è il decimo anno scolastico da quando si sono diplomate le prime classi che hanno conosciuto la riforma del 2010, quella che ha ridisegnato, in alcuni casi radicalmente, tutti i percorsi degli Istituti Tecnici, dei licei, dei professionali: ma per certi versi sembra che non ce ne siamo ancora resi conto.

Di scuola si parla molto d’estate, con gli esausti dibattiti sugli esami di maturità; se ne parla a volte per ragioni extradidattiche; ma di quali siano o debbano essere le attuali linee operative ed esperienze di insegnamento della scuola superiore non si parla granché.

Del resto, anche all’interno della scuola si continua a ragionare su schemi come quelli di “svolgere il programma” o “seguire il libro di testo”, che sembrano non tener conto non solo dell’attuale riforma, ma di buona parte delle innovazioni normative - non tutte e non sempre cattive - che ci sono state nell’ultimo quarto di secolo. Soprattutto, non sembrano tener conto di preparazione di base, motivazioni e auspici degli studenti, che continuano a cambiare quasi a vista d’occhio.

Al convegno ICCE-ECRICE di Roma 2012 [1], nel momento in cui nascevano le Linee Guida degli Istituti Tecnici per i secondi bienni e anni conclusivi, sollevavo il problema degli indirizzi per Perito Chimico Tintore, cioè di una delle esperienze tradizionalmente più stimolanti della nostra scuola.

Per comprendere la chimica delle fibre, del colore e della nobilitazione tessile è, infatti, necessario coprire una tavolozza completa di tutti gli aspetti della chimica, da quelli teorici a quelli applicativi. Ma la scomparsa delle (oggettivamente troppe) specializzazioni degli Istituti Tecnici faceva sparire anche quei pochi corsi che si tenevano in istituti storici, come quello dove mi sono formato e ho il piacere di insegnare, il “Setificio” Paolo Carcano di Como. E, fra parentesi, è stato spazzato via anche il percorso di Chimica Ambientale, che riguardava alcune sperimentazioni come, ad esempio, quella del Jean Monnet di Mariano Comense, che pure ho avuto modo di apprezzare.

Non era difficile prevedere che, pur con tutte le possibilità date e richieste dall’autonomia, la maggior parte degli istituti, presso cui si è istituito il corso di Chimica e Materiali, tendessero a uniformarsi a imitazione dei precedenti corsi ordinamentali di chimica industriale. Questo a prescindere dalla spinta che in molti avrebbero voluto dare verso una loro radicale innovazione, tanto nei contenuti quanto nei metodi, dato che per molti aspetti si era fermi alla lontana età dell’oro della petrolchimica: ricordo mestamente come lo stesso Giorgio Squinzi in più occasioni ne caldeggiasse un rinnovamento. Chiudevo il mio intervento di allora dicendo: it is sad to tell that dyeing chemistry schools are dying schools, in Italy.

2. Sistema Moda: “gli altri chimici”

Tuttavia, proprio in quei momenti partiva un’innovazione che per certi versi era radicale, per quanto ignota ai più. Sotto la contestatissima dicitura di “Sistema Moda” nasceva un percorso molto originale, per la preparazione di tecnici capaci di affrontare globalmente tutte le problematiche del settore tessile (e parallelamente di quello conciario, che non conosco). Di fatto, dalle precedenti esperienze degli istituti per tessitori - già nel settore meccanico - e per chimici tintori, con l’innesto di altre discipline tutt’altro che accessorie, come economia e marketing della moda e complementi di matematica, usciva l’idea di una figura nuova, ad ampio spettro, capace di coniugare gli aspetti tecnologici con quelli estetici, storici e immateriali che governano il mondo della produzione tessile [2]. Non è un caso che agli esami finali siano i soli (a parte ovviamente Chimica e Materiali) che portano competenze di tecnologie chimiche applicate.

Il Setificio ha avuto l’opportunità di affiancare a questo percorso uno spin-off in Disegno per Tessuti, che attualizza in senso tecnologico l’analogo percorso, di tipo prevalentemente artistico, che esisteva soltanto a Como anteriforma; avevamo portato avanti anche un ciclo Quadriennale con orientamento chimico-tessile che però al momento non è stato riproposto.

Sgombriamo l’equivoco sul termine “Moda”. Il mondo del tessile è molto variegato, va dai materiali strutturali o per rivestimento a quelli per la filtrazione e la separazione, in settori che vanno dalla tecnologia acustica all’aerospaziale, dal sanitario all’agricolo, e anche all’arredamento e all’abbigliamento, cioè quelli in cui tipicamente non si valutano solamente le prestazioni di tipo tecnico, ma anche quelle estetiche e ideative (Figura 1).

Figura 1. Immagine tratta da un filmato per l’orientamento curato da AICTC

Spesso compare la fuorviante etichetta del lusso; peraltro è chiaro che in Italia, e a Como in particolare, quello che più intuitivamente chiamiamo settore della moda è un vanto e un orgoglio basato su un esteso tessuto produttivo che impiega tecnici di molte specializzazioni.

Si sentono stime del tipo “il settore tessile ha bisogno di 50.000 nuovi addetti nei prossimi 10 anni”, o forse anche di più a causa del progressivo invecchiamento della forza lavoro. Le competenze chimiche sono non soltanto essenziali per la manifattura nel senso tradizionale (la produzione di fibre, le diverse fasi della nobilitazione come tintura, stampa, finissaggi, controllo qualità); oggi diventa sempre più importante il ruolo di figure come gli esperti di sostenibilità, di chemical management, di riciclo [3].

Se con un calcolo molto al ribasso volessimo pensare che anche solo uno su cinquanta di quei nuovi addetti debba essere una figura di solida preparazione chimica, si tratterebbe di 1000 persone: è impietoso il paragone con i numeri totali di tutti i diplomati in Chimica e Materiali e in Sistema Moda di tutta la scuola italiana, includendo ovviamente il gran numero di questi studenti che prosegue con una formazione universitaria o tecnica superiore, magari prima di rientrare nello stesso settore tessile.

È sbalorditivo che una cosa del genere non desti stupore e preoccupazione nel sistema scolastico e nell’opinione pubblica. Proprio per questo abbiamo il dovere di dare una valida formazione culturale e operativa a quei pochi che, fortunatamente, hanno scelto questi percorsi, attuando “almeno” quanto richiesto dalle Linee Guida della riforma.

Nel presente contributo cerco, quindi, di riassumere molte nostre esperienze didattiche di questi lustri, alcune già esposte o in corso di presentazione in altre comunicazioni, in vista di quel sempre auspicato “fare rete” tra noi, pochi e spesso un po’ sconsolati, docenti di tali corsi.

Per prima cosa penso al metodo. Sia perché è necessario risvegliare l’interesse, la curiosità e la motivazione, sia perché il livello in ingresso manca di tutti quei presupposti che tradizionalmente dovevano essere presenti in un adolescente: abitudine allo studio strutturato, al collegamento tra varie discipline, all’accrescimento graduale delle conoscenze. Credo sia ormai una necessità quel che indicavo come opportunità al congresso SCI di Cosenza del 2014 [4]: l’insegnamento ricorsivo, “a spirale”, che sostituisce quello sequenziale dello “svolgimento del programma” (Figura 2).

Figura 2. Immagini tratte dall’intervento riportato in Rif. [4]

Citavo allora il testo di storia che avevo usato alle scuole medie, con una epigrafe che si riferiva proprio alla necessità di costruire una rete di connessioni, da strutturare e ramificare progressivamente: è notevole che nel 2024 ci sia stato un risveglio del dibattito sulla necessità di un metodo ricorsivo, proprio a proposito dell’insegnamento della storia.

Segnaliamo di continuo il problema di ragazzi che non sono in grado di concentrarsi per più di 30 secondi su un certo argomento: si tratta di far fissare e collegare almeno una parte essenziale del continuo flusso di stimoli non valutati criticamente.

Per noi, anzianotti e strutturati, non sempre è agevole seguire un discorso complesso, se viene esposto in modo sequenziale e rigidamente lineare; per chi manca di fondamenta interconnesse è impossibile. Mi sorprende che il tema della didattica ricorsiva (olistica?) venga riproposto così raramente a tutti i livelli, quando viceversa molti ancora sostengono un insegnamento “modulare” e monadico.

C’è tuttavia un altro problema: i nostri orari didattici sono angusti, non si superano le tre ore settimanali di cui due in laboratorio. Buona parte delle attività sperimentali necessarie o sono improponibili, oppure andrebbero dilazionate su tempi insostenibili. La ricorsività presenta il vantaggio di poter articolare una sperimentazione tra classi diverse, che ne seguono in successione le varie fasi; ognuna potrà approfondirne gli aspetti via via pertinenti al percorso specifico (p. es., una tintura può servire in terza a capire natura e comportamento delle fibre, in quarta a considerare coloranti, ausiliari e tecniche industriali, in quinta ad approfondire la colorimetria o il ciclo completo di produzione).

La necessità di gestire i tempi del Covid aveva dato degli utili stimoli per questa pratica, oltre a indicazioni su come raccogliere, conservare e presentare i materiali prodotti [5].

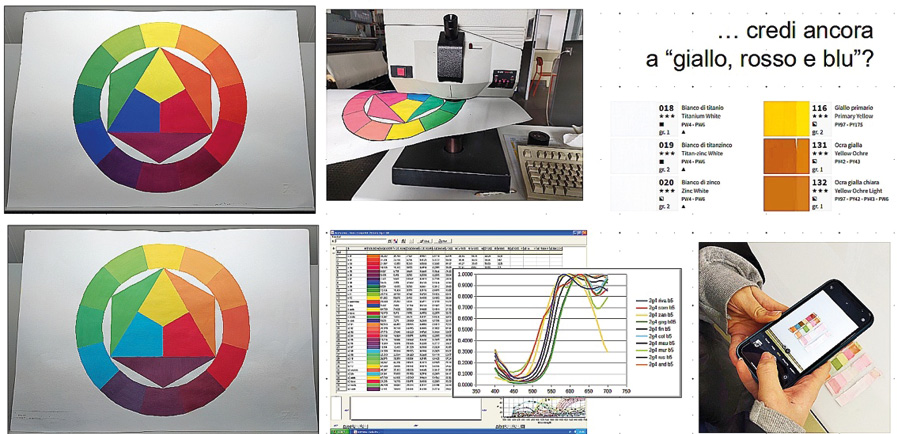

Se stiamo a cavallo tra il metodo e i contenuti, un altro spunto interessante mi sembra proprio quello di usare il colore. I corsi di Sistema Moda sono gli unici in cui la teoria e la scienza del colore siano fra le competenze essenziali previste in uscita; nei nostri laboratori abbiamo la fortuna di avere materiali coloranti e a volte anche la strumentazione colorimetrica.

Il colore, però, può essere utile non solo per spiegare le pratiche produttive, ma in tutto il percorso formativo.

Fin dalle prime ore di laboratorio del primo anno, se mostriamo che pochi milligrammi di colorante sono in grado di colorare una bottiglia di soluzione e che, diluendola progressivamente, il colore continua a essere percettibile, abbiamo uno strumento per intuire che cosa significano le dimensioni microscopiche e invisibili della materia, abituandoci da subito a calcoli che spaziano su vari ordini di grandezza e che al tempo stesso sono percepibili dai nostri sensi (Figura 3).

Figura 3. Una riproduzione degli esperimenti di Reynolds; campioni di tinture “incrociate” in attesa di essere allestiti in display

Mostriamo che non esistono “l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo”, ma che il pensiero umano riesce a capire che l’universo, le cui distanze coprono 70 ordini di grandezza, è comunque finito, misurabile, quantificabile: non mi sembra una cosa da poco, per la costruzione di una coscienza non solo scientifica.

E qui continuiamo a insistere sull’utilità di usare sempre e rigorosamente quello straordinario strumento mentale che è il Sistema Internazionale delle unità di misura, con anche i correlati formalismi per l’impostazione analitica dei calcoli: l’apporto del docente di chimica può essere essenziale per supportare anche tutte le altre materie di carattere scientifico-tecnico.

Le interazioni con i coloranti mostrano la differenza fra le diverse fibre, che si traduce non solo nel loro possibile uso tecnologico, ma anche nelle possibilità di riciclo e di gestione delle materie prime.

Anche qui, può essere utile spostare l’accento delle sperimentazioni didattiche. Se faccio svolgere una semplice prova di tintura come “da istruzioni”, oltretutto non avendo apparecchiature e tempi adeguati, l’esito può essere approssimativo, l’interesse e la comprensione restano limitate. Se metto a confronto, per fare un esempio, tre diverse fibre in un bagno che contiene due diversi coloranti, e mi accorgo che una si tinge di un colore e una di un altro già quando il bagno è freddo, ma variando tempo e temperatura la distribuzione dei coloranti può addirittura invertirsi, mi viene in mente in modo visibile che sotto c’è una realtà molto complessa, e che vale la pena di studiarla - anche per l’idea molto intuitiva di come non rovinare i capi in lavatrice [6].

Ma allo stesso modo il colore può servire per introdurre un metodo di approccio scientifico anche in altri ambiti: in un lavoro che avevo brevemente anticipato in questo Congresso, e che nel frattempo è stato pubblicato su questa rivista [7], ho descritto un’esperienza, nata casualmente cogliendo i segnali di interesse di una classe, per sviluppare un tema interdisciplinare che spazia dalla struttura delle molecole alla sicurezza.

Figura 4. Immagini relative al lavoro descritto in Rif. [7]

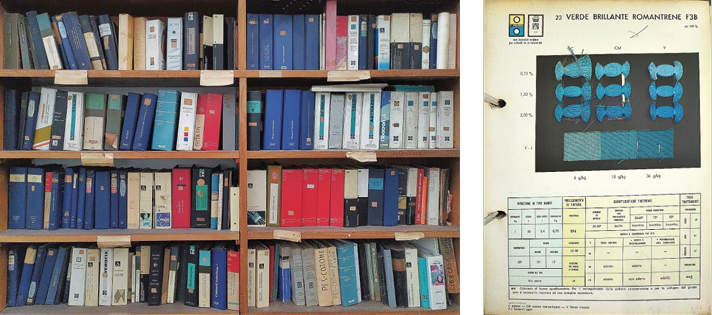

Un punto controverso è quello dei materiali da impiegare nello studio, dei testi. Premesso che gli editori, anche volendo, han poco interesse per settori “marginali”, l’esperienza didattica degli Istituti Tecnici - e di quelli per Tintori, in particolare - da sempre privilegiava l’uso di dispense, rapidamente aggiornabili, da integrare con pubblicazioni scientifiche o documentazioni aziendali. Avevo discusso pro e contro di questo metodo in una ricerca ormai lontana [8].

Oggi, fortunatamente, a fianco di montagne di paccottiglia è possibile ottenere gratuitamente e in tempo reale materiali autentici e affidabili, da usare come supporto per lezioni frontali o ribaltate.

Tra le varie associazioni di settore che ci affiancano da lunga data, penso all’Associazione Italiana Chimici Tintori e Coloristi, AICTC (https://www.aictc.org/), che ha stretto rapporti formali con alcuni istituti tra cui il nostro; ha consolidato una prassi per cui, quando programma i seminari di approfondimento per i propri associati, pensa contestualmente alla loro fruibilità da parte degli studenti e degli insegnanti.

Come dice qualcuno un tecnico non è chi sa dare la risposta, ma chi capisce qual è la domanda e, quindi, chi ha consolidato in competenze le proprie conoscenze, attraverso un confronto con la realtà.

In un mondo come quello della moda, che spesso vive di narrazioni ed affabulazioni, è importante cercare realtà e autenticità, tracciabilità delle informazioni su cui formarsi un giudizio. Ad esempio, se vogliamo capire perché il tessuto finito che stiamo progettando debba garantire certe prestazioni tecniche e quindi richiedere certe lavorazioni, può essere utile tenere sottomano gli Standard di Qualità di Sistema Moda Italia (https://www.confindustriamoda.it/it/standard-qualita/downloads/item/download/9109_d3d8d7d7b8496261b8969de4af8ca3f2).

Se però vogliamo scoprire quali siano i buoni e i cattivi tra coloranti e ausiliari, il confronto tra i database del REACH (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals) e, p. es., la Manufacturing Restricted Substances List dello ZDHC (https://mrsl.roadmaptozero.com/), ci mostra cosa può essere utile per un processo e perché in alcuni casi è invece stato eliminato (… in Europa, ma non altrove: altro grande problema del settore).

Per conoscere cosa sono le fibre con cui ci confrontiamo, al di là di antiquati schemini merceologici o di cosa dice qualche influencer sulle fibre più o meno “naturali”, i dati annualmente aggiornati sui volumi di produzione e di riciclo possono essere trovati sui Material Market Reports di Textile Exchange (https://textileexchange.org/), o nel vasto database del Discover Natural Fibres Initiative della FAO (https://dnfi.org/) (Figura 5).

Figura 5. Statistiche sulla produzione ed il riciclo delle fibre, inclusa la disponibilità pro capite

Un inciso importante: esaminando questi dati si osserva che la quota media pro capite di fibre prodotte raddoppia in 30 anni, nonostante l’aumento della popolazione globale, e quindi cresce soprattutto la disponibilità per i più poveri (senza per questo giustificare lo spreco dei più ricchi o le degenerazioni del fast fashion).

E la chimica, in questo miglioramento della qualità della vita, un pochino c’entra?

Di fronte a questa sovrabbondanza di dati è comunque opportuno che sia l’insegnante a mostrare come districarsi nei documenti disponibili e ricavarne informazioni significative, tenendo conto dei livelli di competenza via via raggiunti dalle classi.

D’altro canto, per capire quali siano le fibre realmente presenti nella propria vita è efficace il semplice spogliarello chimico: ognuno trascrive e condivide le etichette di composizione di 10 dei capi di abbigliamento (o magari dei peluches) che trova nella sua stanza, così abbiamo 200-250 dati su cui fare una statistica. È importante sapere che proprio tali etichette, oltre mezzo secolo fa, hanno messo in moto una rivoluzione a tutela del consumatore, per cui oggi in ogni settore merceologico esigiamo etichette di origine, prestazioni, sostenibilità, il cui accertamento richiede competenze tipicamente chimiche.

La nostra scuola è in un certo senso il museo di sé stessa, data la ricchezza di materiali e testimonianze che coprono un secolo e mezzo (cinquant’anni nella sede attuale), e lo stesso si può dire di altri storici Istituti Tecnici nostri omologhi.

Le nostre classi sono abituate al confronto con i materiali d’archivio (tessuti e disegni) da cui elaborare nuove idee, presentando poi gli elaborati secondo determinati canoni stilistici. Perché non farlo con i campioni tessili nei cataloghi storici di coloranti (Figura 6), vedendo dal vivo i colori e gli effetti delle varie stagioni? Oppure, preservando una collezione di coloranti storici spesso introvabili, da destinare a un archivio materiale [9].

Figura 6. Uno degli scaffali che raccolgono cataloghi lungo tutto il ‘900 e un catalogo ACNA anni ’60

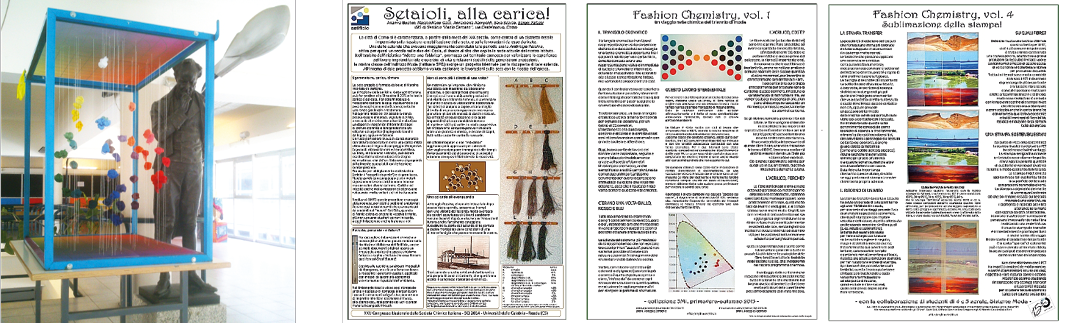

Possiamo realizzare dei manufatti che valga la pena di conservare ed esibire e che contengano informazioni su quel che via via impariamo, magari ricavandone pubblicazioni scientifiche. E, visto che per metà siamo degli artisti, cerchiamo di tirar fuori le nostre capacità. Per esempio, lo spazio cromatico CIELab è la base di riferimento sia per la tintura, sia per tutte le elaborazioni digitali, ma visualizzarlo non è molto intuitivo (Figura 7).

In occasione di un convegno sul colore ne avevamo così costruito un modello tridimensionale esattamente in scala, usando fiocchi di tessuto tinto e misurandone le coordinate L*, a* e b*.

Figura 7. Il “cubo dei colori” CIELab; alcuni maxiposter scaricabili anche in PDF

In altre occasioni [10] realizziamo dei maxiposter costruiti intorno ai campioni ottenuti sperimentalmente, che non solo decorano le pareti ma diventano mini-dispense accessibili in rete, e (tra l’altro) permettono di mostrare cosa facciamo a studenti, famiglie, visitatori.

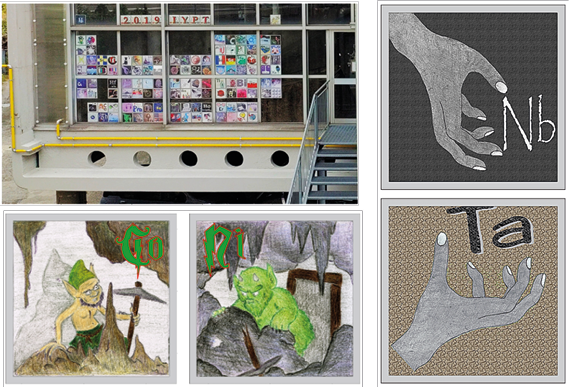

Sempre nella chiave del coinvolgimento di classi differenti per realizzare qualcosa di comune, abbiamo provato iniziative abbastanza dilatate nel tempo. Ad esempio, la grande tavola periodica per 2019IYPT, che ci aveva assorbito per quasi un anno come attività collaterale alle molte iniziative sul territorio coordinate dal Setificio (Figura 8).

Figura 8. La Tavola Periodica sulla facciata esterna del laboratorio “A. Pizzala” (è stata tolta, ma verrà reinstallata)

Sono stati coinvolti studenti di vari corsi ed età, ma anche insegnanti o visitatori. Ognuno poteva individuare un elemento attraverso qualcosa di caratteristico, studiandone e rappresentandone la storia, le proprietà, l’origine del nome; gli autori hanno poi stampato a sublimazione i propri disegni su un tessuto di PET 100% riciclato (la stampa più sostenibile!).

Molti elaborati mostrano una autentica creatività: p. es., la coppia Co-Ni è filologicamente perfetta con uno stile da libro d’infanzia. Ma la coppia Nb-Ta colpisce duro, contrapponendo le mani del padre e della figlia, entrambi dannati al proprio supplizio, che però sono mani africane, come quelle dell’autrice, e ci ricordano i drammi del Coltan.

Dopo quasi cinque anni di severa esposizione al Sole, quando le vetrate sono state rimosse per manutenzione, i campioni recuperati sono diventati a loro volta materiali d’archivio, su cui potenzialmente svolgere sperimentazioni; nei prossimi mesi la tavola verrà ristampata e ricollocata con la stessa tecnica.

In altre occasioni, quando si tratta di allestire mostre o eventi, il coinvolgimento è intenso e a volte convulso e poi in seguito si può riflettere su cosa si è fatto e come (non capita anche nelle aziende, quando si allestisce una collezione?).

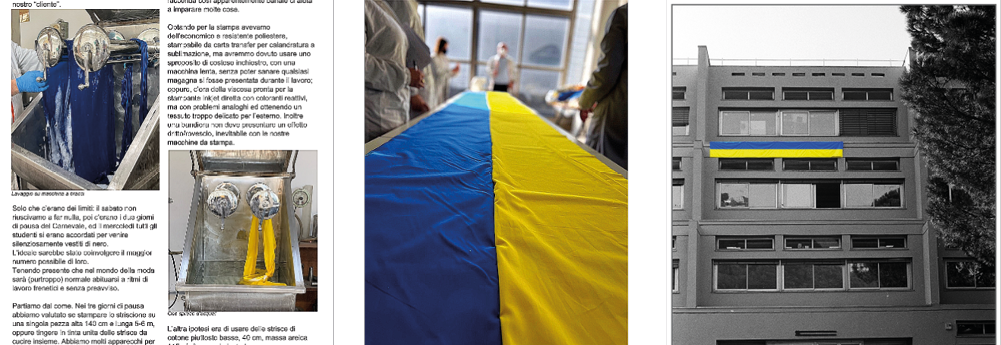

Come caso limite, nel febbraio 2022 le classi chiedono di esporre uno striscione a favore dell’Ucraina invasa (Figura 9).

Figura 9. Quando lo studio segue la realizzazione: lo striscione ucraino del Rif. [11]

Si decide di prepararlo sul momento, con quel che c’è, immedesimandoci nell’urgenza di quel popolo; alternandosi da mattina a sera, in una giornata ragazze e ragazzi avevano realizzato un manufatto importante e tecnicamente di qualità [11]. L’improvvisa “interruzione del programma” ha così permesso estesi ragionamenti a posteriori su apparecchiature, materiali, consumi d’acqua e di energia…

7. “… ampi margini di miglioramento…”

Il nostro lavoro, da cui abbiamo estratto a campione degli esempi, non è stato e non è privo di problemi.

Le classi sono spesso troppo piccole per raggiungere una massa critica efficace; sono eterogenee per provenienza, per preparazione al primo biennio, per mancanza di continuità o di omogeneità didattica.

Come in tutte le scuole, spesso l’insegnante che finisce su un certo spezzone è il malcapitato supplente che arriva e poi riparte, senza l’esperienza specifica che serve per programmazioni così particolari. Che mettono in difficoltà anche chi è esperto. Che ti mettono alla prova su cosa scegliere, qui e ora, dell’immensità degli argomenti possibili. Che devono poter coinvolgere e motivare giovani in crescita, che non hanno la percezione di essere dei tecnologi chimici junior e devono acquisirne la consapevolezza.

Tenendo presente che il percorso CLIL, che abbastanza naturalmente da noi ricade sulla chimica [12], è stato introdotto in una stagione di grandi speranze, ma in seguito quasi ignorato a tutti i livelli.

Tenendo presente che le nostre scuole sanno fortunatamente fare rete su molti argomenti, ma raramente lo fanno sulla didattica.

Senza dimenticare che noi stessi, per contratto, dovremmo essere onniscienti e imperfettibili, ma nella realtà non è che ci riesca sempre bene.

Vorrei chiudere con un omaggio ad un illustre amico, che ci aveva onorato con un grande intervento durante le manifestazioni di 2019IYPT (Figura 10).

Figura 10. Quel che resta dei colori; omaggio a Luigi Cerruti: la chimica è anche divertente

Ringrazio i Presidi che si sono succeduti lungo questo percorso, Roberto Peverelli e Gianluca Mandanici; gli enti collegati alla nostra scuola, che recentemente sono confluiti nella nuova Fondazione della Seta, per il supporto sia tecnico sia economico che ci forniscono insieme a tante aziende di riferimento; l’AICTC nella persona del suo presidente Stefano Cavestro.

Nello specifico delle esperienze svolte, la mia stima ai numerosi colleghi insegnanti e ITP che si sono succeduti nei nostri laboratori in questi tre lustri, agli innumerevoli studenti che hanno saputo dare stimoli operativi e non di rado un apporto concreto per l’ideazione e la realizzazione di questi interventi: quasi tutti gli articoli citati nella successiva bibliografia riportano un solo autore, ma questo non vuole nascondere la coralità dei contributi e del lavoro che sta dietro a ciascuno di essi.

[1] S. Palazzi, The colours of chemistry: there’s a new scent in the air, or old perchance?, CnS - La Chimica nella Scuola, 2012, 3, 284-289 (numero speciale, 22nd ICCE - ECRICE 11th, 2012, Roma) (https://soc.chim.it/sites/default/files/cns/pdf/2012-3.pdf).

[2] S. Palazzi, La didattica della chimica nei corsi di sistema moda, DOI: http://dx.medra.org/10.17374/CI.2022.104.4.54, La Chimica e l’Industria, 2022, 4, 54-57.

[3] Ad es.: V. Alberti, La rivoluzione della chimica regolatoria: valori, opportunità e sbocchi professionali, https://www.aictc.org/wp-content/uploads/2022/02/KCONS_Webinar_AICTC_LA-RIVOLUZIONE-DELLA-CHIMICA-REGOLATORIA-VALORI-OPP...3164.pdf.

[4] S. Palazzi, La spirale delle competenze. Esperienze di didattica chimica ricorsiva negli Istituti Tecnici, Atti del XXV Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Cosenza, 2014, pag. 981, DID-O12.

[5] S. Palazzi, A colorful new morning – teaching applied chemistry in pandemic times, Atti del XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Milano, 2021, vol. 4, p. 100, DID OR009.

[6] S. Palazzi, Discutere di chimica colora la scuola, Newsletter del progetto Profiles, Università Politecnica delle Marche, n.11/2015 (https://www.profiles.univpm.it/sites/www.profiles.univpm.it/files/profiles/newsletter/NL-IT-11def.pdf).

[7] S. Palazzi, Metti in circolo il colore – Una esperienza di didattica integrata tra chimica e rappresentazioni grafiche, CnS - La Chimica nella Scuola, 2024, 5, 40-54 (https://chimicanellascuola.it/index.php/cns/article/download/211/359?inline=1)

[8] S. Palazzi, Anilina in dispensa. La didattica della chimica in Italia, tra l’età di Perkin e quella dell’ink-jet, attraverso l’esame di testi e di altro materiale documentario, Atti dell’XI Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Torino, 2005, p. 385-397 (https://gnfsc.it/wp-content/uploads/2022/03/ATTI-2005.pdf).

[9] P. Aquilini, S. Palazzi, Towards a material archive of dyestuffs from the XX century, Atti del XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Milano, 2021 vol. 4, p. 100, DID OR014

[10] Ad. es.: A. Boehm, M. Gatti, A. Rampoldi, S. Scarso, S. Palazzi: Setaioli, alla carica!, Atti del XXV Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Cosenza, 2014, pag. 987, DID-P4 - qui il poster dell’intervento: http://www.kemia.it/robapidieffe/SetaioliMiniPoster.pdf.

[11] S. Palazzi, Progettare e realizzare: una tintura in giallo e blu, Newsletter del progetto Profiles, Università Politecnica delle Marche, n.23/2022 (https://www.profiles.univpm.it/sites/www.profiles.univpm.it/files/profiles/newsletter/NL-IT-23.pdf).

[12] S. Palazzi, A sensorial approach. Let’s talk together about colours and our seven senses, seminario di aggiornamento CLIL dell’USR Lombardia, Bergamo 2017 (http://www.kemia.it/wp-content/uploads/2016/03/PALAZZI_A-SENSORIAL-APPROACH-SEVEN-SENSES.PDF.pdf).