Un chimico senior racconta…

incontri importanti nella sua vita accademica1

Domenico Misiti

Professore Emerito, Sapienza, Università di Roma

e-mail: domenico.misiti@fondazione.uniroma1.it

Abstract. The present article is the first-person account of a series of encounters that have represented the path of a chemist in his professional life over the course of more than half a century.

Keywords: laurea in Chimica; Istituto Superiore di Sanità; Marotta e Bovet; chiralità; industria farmaceutica

Il fatto che dovessi fare il chimico fu deciso dal destino nel mio primo anno di Liceo nel settembre del 1948 quando, per punizione, il professore di italiano mi cambiò posto assegnandomene uno in prima fila con un compagno di banco che si chiamava Luciano Caglioti [1]. Direi che senza dubbio il mio incontro con Luciano è stato determinante in prospettiva nella mia vita professionale. Alla fine del Liceo al momento della scelta universitaria io e Luciano non abbiamo avuto dubbi. Era Chimica of course!

In quegli anni avevo avuto occasione di frequentare casa Caglioti e di conoscere così il papà Vincenzo, in privato prima di conoscerlo come professore. Parlando con lui non potevi non amare la chimica addirittura come missione di vita. Ho avuto modo di scrivere insieme con Luciano un articolo su Vincenzo Caglioti [2], mettendo in risalto i suoi aspetti umani nel corso del suo incredibile viaggio nella Scienza favorito dalla sua longevità.

Era sufficiente guardarsi attorno per constatare quanto la chimica contribuisce alla nostra esistenza, alla nostra cultura, alla qualità della nostra vita. Mi pareva che fosse un miracolo che tutto quanto cadeva sotto i nostri occhi, tutti i nostri alimenti, tutti i processi della vita, tutto quello che noi usiamo, quel che portiamo addosso, fosse frutto di reazioni chimiche. Mi affascinava una Scienza capace di creare un mondo materiale inedito e artificiale. La Chimica ha fascino e ha la funzione di chiave di lettura della realtà sensibile.

La frase che leggiamo costituisce il credo di Vincenzo Caglioti e ben inquadra la sua figura al di là della sua storia di chimico, scienziato e manager, innamorato della ricerca e figura di docente universale insieme alla schiera dei suoi assistenti, docenti eccellenti nella mitica Aula della Sapienza caratterizzata dalla scritta leonardesca (Tristo è quel discepolo che non avanza il suo mestro). Vincenzo Caglioti è l’erede di Cannizzaro, Paternò, ecc. e ha rappresentato una svolta significativa verso una chimica moderna arricchita da concetti chimico-fisici. L’attività di Vincenzo Caglioti non si è limitata a quella di docente, ma ha ricoperto importanti incarichi a favore della ricerca scientifica nel CNR e in diversi Enti di ricerca e di sviluppo del Mezzogiorno.

La Facoltà di Chimica si rilevò per noi una Facoltà molto impegnativa, che richiedeva uno studio e una dedizione assoluta. Fra le varie materie del biennio fui subito affascinato dalla Chimica Organica che allora si studiava sul testo “Lezioni di Chimica Organica” di Guido Bargellini. Un testo molto descrittivo con tante formule e pochi accenni sulla reattività.

Bargellini era da poco andato in pensione e dopo di lui le lezioni di Chimica Organica 1° erano tenute da un giovane e brillante professore, si chiamava Alessandro Ballio. Realizzerò in seguito che Ballio sarà una figura importante nella mia vita di chimico. Nell’anno successivo arriverà il Prof. Luigi Panizzi con la sua scuola costituita principalmente da assistenti napoletani. Ricordo che con il Prof Panizzi sostenni l’esame di Chimica Organica 2°, che avevo preparato sul voluminoso “Trattato di Chimica Organica” di Paul Karrer.

Negli anni successivi i colleghi più giovani ebbero la possibilità di preparare gli esami di Chimica Organica su un innovativo testo di “Chimica Organica”, il Morrison e Boyd, decisamente una svolta nella didattica e anche un’apertura nel nostro approccio alla ricerca.

Durante l’internato in un laboratorio di Chimica Organica ho conosciuto il chimico più originale che abbia mai incontrato. Era il Prof. Rodolfo Alessandro Nicolaus, napoletano che era stato assistente della Bakunin e che in passato aveva insegnato anche in Svizzera. Era un professore che amava il paradosso, ma che era impossibile non volergli bene. Posso dire che tutto quello che sapevo fare sperimentalmente me lo ha insegnato lui.

Se faccio una fotografia della chimica di allora tutto era basato sui valori dell’analisi elementare, sull’assorbimento nell’UV e sugli spettri IR. L’identificazione strutturale mediante preparazione di derivati funzionali. Avevamo imparato a fare le prime cromatografie su carta rivelate con maleodoranti reattivi.

È strano immaginare che un timido studente del terzo anno di chimica potesse diventare un collega, a sua detta di pari grado, di Rodolfo. Dopo il suo ritorno a Napoli a volte telefonava a me e Luciano per invitarci per parlare delle sue “Melanine”, del nero di pirrolo e di tutto un po’, spesso durante una partita di Bridge. Certamente Rodolfo è per me una figura indimenticabile e affettuosa e, con un pizzico di orgoglio, ci teneva tanto a farci sentire suoi allievi piuttosto che allievi del Prof. Panizzi.

Durante l’internato arrivò in laboratorio un giovane napoletano con funzione di nostro supervisor. Era Lorenzo Mangoni che mi ha sempre gratificato della sua stima e fiducia. Non posso fare a meno di enumerarlo fra gli incontri importanti della mia vita accademica per i suoi insegnamenti e per la sua pazienza.

Per inciso ricordo che il mio legame con la Scuola Napoletana di Chimica delle Sostanze Naturali si è consolidato nel tempo arricchendosi di amici fraterni quali Luigi Minale, Ernesto Fattorusso, Giuseppe Prota, Aldo Caputo e Lello Riccio e di altri colleghi delle Scuole di Salerno e Catania.

Avendo scelto l’indirizzo organico-biologico della Facoltà ebbi modo di seguire le lezioni di Chimica Farmaceutica tenute dal Prof. Giordano Giacomello che certamente ha favorito in me l’interesse per il campo farmaceutico. Era un professore a tutto tondo imponente e autorevole che avrà un ruolo importante per il mio futuro. Dopo la laurea chiesi “ospitalità” al Prof Giacomello che dirigeva l’Istituto di Chimica Farmaceutica. Giacomello nella didattica ampliò notevolmente gli spazi della Facoltà di Farmacia dando origine al corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF). Nella ricerca aveva una visione dipartimentale ante litteram e nel suo istituto erano presenti contemporaneamente discipline differenti, fra loro complementari: la farmaceutica, l’organica, la chimica di Fulvio Cacace, la tecnica farmaceutica di Vincenzo Carelli e nel semi-interrato la strutturistica chimica con il giovane brillante strutturista Alfonso Maria Liguori a cui fui assegnato con mia grande gioia. Purtroppo, Alfonso era fin troppo brillante e dopo poco tempo vinse la Cattedra a Bari e lasciò l’istituto. Non avrei mai potuto immaginare che di quella Facoltà sarei diventato il Preside e che Vincenzo Carelli e Fulvio Cacace sarebbero stati per me amici e preziosi consiglieri.

Ho avuto modo di descrivere in un racconto il mio incontro nello studio del Prof. Giacomello con Domenico Marotta [3]. Marotta cercava giovani chimici da assegnare al Laboratorio di Chimica Terapeutica diretto da Daniel Bovet nell’Istituto Superiore di Sanità. Giacomello mi incoraggiò a seguire l’allettante proposta di Marotta che accettai e Marotta fu entusiasta della mia decisione di entrare in istituto. D’allora mi trattò con grande benevolenza che, nel tempo, si è trasformata in una amicizia pur nel rispetto dei rispettivi ruoli. Marotta era stato il Fondatore ed era il Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico del Ministero della Sanità e soprattutto centro di ricerca di eccellenza che aveva nei suoi laboratori figure di primo piano nella ricerca, quali il farmacologo Daniel Bovet, il chimico Ernest Boris Chain, il fisico Mario Ageno, solo per citare i più rilevanti. Dotato di forte personalità, di abilità e intraprendenza, Marotta aveva come ideale l’indipendenza della Scienza dal potere politico con una visione scientifica all’avanguardia e aveva costruito, in anni difficili, un gioiello scientifico, l’Istituto Superiore di Sanità, un’istituzione completa per dare risposte scientificamente valide a ogni esigenza del nostro Paese in campo sanitario, alimentare e ambientale. Il suo interesse per la Chimica era quasi esasperato e aveva da tempo collaborato a promuovere e potenziare la Società Chimica Italiana, occupandone importanti posizioni e diventandone poi Presidente. Ricordo il suo orgoglio nell’aver creato la sede della SCI, a Roma in Viale Liegi e nell’aver organizzato il Congresso Nazionale nel 1958 a Torino, la mia prima partecipazione a un congresso, e il successivo nel 1962 a Napoli, raggiungendo uno standard difficilmente uguagliabile. Durante la mia permanenza in istituto, dal 1957 agli inizi del 1974, siamo rimasti sempre in contatto, con il rammarico di non aver potuto esprimergli di persona la mia solidarietà umana per l’esperienza dolorosa del suo processo2 nel 1964, dato che ero negli Stati Uniti.

Marotta mi presentò ai coniugi Bovet, Daniel e Filomena Nitti, che mi accolsero nel migliore dei modi mettendomi a mio agio nel prestigioso Laboratorio di Chimica Terapeutica nato in Italia sul modello del Laboratoire de Chimie Thérapeutique del Pasteur parigino. Daniel Bovet era il modello del perfetto scienziato sempre sorridente, gentile fin troppo e apparentemente sempre distratto. Madame Bovet, così da tutti chiamata, era il suo complemento indissolubile, ricercatrice scrupolosa e sempre disponibile a risolvere le criticità che a volte si verificavano in laboratorio. Fui assegnato al Laboratorio di Vittorio Rosnati, un chimico organico con un passato all’Università di Milano, con il quale ho collaborato attivamente nei primi anni del mio soggiorno nell’istituto.

Dopo pochi mesi dal mio ingresso in istituto, nel 1957 Bovet ebbe il Nobel per la Medicina e l’idea di poter discutere liberamente di comportamento animale e di psicofarmaci potenziali, con un Nobel mi sembrava, forse ingenuamente, una situazione di grande prestigio.

La chimica del Laboratorio di Chimica Terapeutica era diretta da un grande chimico, grande in tutti i sensi per i suoi quasi 2 metri di altezza, Giovan Battista Marini Bettolo, che aveva un passato in Sudamerica e con quella parte del mondo aveva mantenuto contatti scientifici continuando a studiare i numerosi principi attivi estratti dalle piante locali.

La Chimica delle sostanze naturali ebbe in quel periodo uno sviluppo notevole aiutata dalla disponibilità di nuove strumentazioni spettroscopiche e di moderne metodologie di separazione.

Ricordo che proprio Marini Bettolo, che aveva un incarico d’insegnamento all’Università Cattolica di Roma, aveva avuto la possibilità di acquistare il primo Spettrometro NMR per l’area romana e a turno facevamo la fila per poterlo utilizzare. Anche la Spettrometria di Massa cominciò a essere utilizzata come mezzo d’indagine nella elucidazione strutturale. Il mio rapporto di grande amicizia e collaborazione con GB, come comunemente lo chiamavamo, è continuato anche dopo l’uscita di entrambi dall’istituto per diventare colleghi universitari e a lui devo molto, sia scientificamente che affettivamente.

In istituto avevo avuto occasione di ritrovare Sandro Ballio che dall’università era passato in istituto dove conduceva ricerche nel campo della biochimica legata ai processi di trasformazione microbiologica nel gruppo del Prof. Chain. Il nostro rapporto amichevole di colleghi di istituto è continuato fino al 1964, quando Ballio lasciò l’istituto per ricoprire la cattedra di Chimica delle Sostanze Naturali all’Università di Napoli.

A seguito delle vicende processuali del 1964 a carico del Prof. Marotta, come ex Direttore, e del Prof. Giacomello, come Direttore in carica, ci furono profondi cambiamenti; molte delle figure scientifiche più rilevanti lasciarono l’istituto per andare a coprire cattedre universitarie in Italia o all’estero. Il Prof. Marini Bettolo assunse la Direzione dell’istituto e il Prof. Francesco Pocchiari prese la Direzione del Laboratorio che Chain aveva diretto in passato. Pocchiari era un ricercatore biochimico brillante e dinamico, capace di stabilire collaborazioni scientifiche improntate anche a un apprezzabile rapporto umano. Qualche anno più tardi, nel 1972, assunse la Direzione dell’istituto dopo Marini Bettolo e, come Direttore, volle istituire la sua Segreteria Tecnica, una struttura agile e operativa esente da intralci burocratici, e mi chiamò a farne parte con mia grande soddisfazione. Ebbi modo in quel periodo di esser nominato come Delegato presso la Comunità Europea a Bruxelles e all’OCSE a Parigi, cariche che ho conservato anche dopo aver lasciato l’istituto. Ricordo ancora con emozione che, come Delegato Italiano, fui chiamato a tenere una conferenza plenaria nel 1976 nella sede centrale dell’OCSE a Parigi [4] sull’incidente all’ICMESA a Seveso. A Pocchiari successe nella Direzione dell’istituto il Prof. Francesco Antonio Manzoli, una personalità straordinaria, promotore di interessanti iniziative scientifiche con il quale ho avuto frequenti consultazioni su problemi di sanità pubblica relativi al controllo dei farmaci, improntate a un solido rapporto umano e a reciproca stima. Grande fu il mio rammarico quando nel 1993 fu indagato e detenuto per lunghi mesi per essere poi prosciolto da ogni imputazione.3

Il mio passaggio all’Università si realizzò nel 1974 con l’assegnazione della Cattedra di Chimica Organica presso l’Università di Camerino. Per una coincidenza non casuale il Presidente della Commissione Giudicatrice del mio concorso fu appunto Sandro Ballio, una specie di destino programmato.

Facendo un passo indietro nel tempo nel 1959, quando ero ancora in istituto, Marini Bettolo programmò il mio soggiorno di studio in un istituto di ricerca nella Banlieu Parigina, per apprendere i metodi di sintesi di molecole marcate da utilizzare per i Curari e gli Psicofarmaci di Bovet per poi seguirne il metabolismo. Un incontro importante in quel periodo fu la conoscenza di Maurice-Marie Janot, Direttore dell’Institut de Chimie des Substances Naturelles a Gif-sur-Yvette, che ho molto apprezzato per la sua competenza in chiave chimico-farmacologica e per la disponibilità nei miei riguardi. Incontrerò di nuovo Janot qualche anno più tardi e, frequentandoci per un lungo periodo nella costruzione della prima Farmacopea Europea, fra Strasburgo e Parigi, il nostro rapporto si consolidò fortemente propiziato anche dal suo grande amore per Roma e la sua storia.

Nel 1963 Daniel Bovet, sollecitato dall’amico americano Karl Folkers, Direttore dello Stanford Research Institute e Full Professor alla Stanford University a Palo Alto in California, mi propose per un soggiorno di studio nei suoi Laboratori [5]. Folkers si rivelò un direttore di ricerca attento, un manager esperto e un docente appassionato. Per il suo interesse principale, rivolto ai meccanismi di trasporto energetico in particolare nelle piante, aveva ricevuto diverse nominations per il Nobel come scopritore del Coenzima Q10 oltre a numerose altre sue importanti ricerche con risultati assai rilevanti.

Molti di noi hanno avuto un’occasione di studio negli Stati Uniti e sono sicuro che per tutti sia stata un’opportunità per ampliare le conoscenze e acquisire una maggiore maturità scientifica.

Folkers mi presentò a Karl Djerassi, professore prestigioso della Stanford University, pregandolo di darmi assistenza con la sua formidabile strumentazione per la risoluzione dei miei delicati problemi di stabilità degli intermedi del processo di “isolamento di plastochinoni, prodotti intermedi organici coinvolti nella catena di trasporto degli elettroni nelle reazioni luce-dipendenti della fotosintesi nelle piante”. Ricordo gli incontri con Djerassi sempre concisi e spesso risolutivi, la sua competenza e la sua squadra di collaboratori provenienti da tutto il mondo.

In quel periodo i suoi collaboratori Budzikiewich e Williams, padroni assoluti delle tecniche di Spettrometria di Massa, stavano preparando il testo didattico Interpretation of Mass Spectra che è diventato, e credo che sia ancora, un testo usato in tutte le Università del mondo. Ovviamente non solo Mass Spectroscopy, Djerassi aveva una straordinaria competenza anche nella Chiroptical Spectroscopy, nell’NMR e in tutte le tecniche utili alla determinazione strutturale di molecole complesse di origine naturale o ottenute per sintesi.

Ricordo che la struttura del mio plastochinone, isolato dagli spinaci, fu fatta sul primo Spettrometro NMR H100 sperimentale della Varian, che aveva i suoi laboratori accanto alla Stanford University a Palo Alto. Djerassi amava molto l’Italia e, nel 1981, in occasione di uno dei suoi viaggi in Europa per tenere conferenze o presentare i suoi libri, ci siamo incontrati a Roma; ricordo che mi parlò a lungo del suo impegno civile nei riguardi dell’emancipazione femminile con la prima pillola anticoncezionale da lui realizzata.

Permettetemi una piccola divagazione personale. Tornato in Italia dagli USA ho avuto per diversi anni, come già detto, un incarico di insegnamento di Chimica Organica all’Università di Camerino, dove Luciano mi raggiunse nel 1965 in qualità di professore di Chimica delle Sostanze Naturali. In quegli anni abbiamo avuto l’occasione di incontri che si sono poi rivelati lungimiranti per la costituzione del nostro gruppo di Chimica Organica. Mi piace ricordare che in quel tempo sono stati nostri brillanti studenti Sandro Cacchi, Francesco Gasparrini e Goffredo Rosini, che diventeranno i validi docenti e gli out standing ricercatori che la “Chimica Organica” ha conosciuto ed apprezzato.

La molteplicità di incontri importanti è cosa comune e abitudinaria nella vita accademica ed è anche difficile stabilire quanto sia stato importante un incontro rispetto ad un altro.

Proverò allora ad associare gli incontri alle particolari situazioni che ho vissuto nel periodo dal 1975 fino al mio pensionamento nel 2009.

Un’esperienza particolare è stata per me un soggiorno di ca. un mese agli inizi degli anni 1980 nella Repubblica Popolare Cinese, appena uscita dalla Rivoluzione Culturale, visitando Istituti di Chimica da Canton a Pechino, in base ad un accordo fra CNR e Academia Sinica. Erano con me in questa esperienza “non facile” Rosario Nicoletti, amico e collega romano con cui avevo condiviso l’internato per la tesi di laurea negli anni 1954-1956, e Giancarlo Jommi, uno dei migliori chimici organici dell’Università di Milano che, qualche anno più tardi, sarà anche Presidente della Società Chimica Italiana. Conoscevo appena Giancarlo e considero quell’occasione, che ci ha permesso di stabilire un rapporto di amicizia salda e reciproca, uno dei miei incontri importanti.

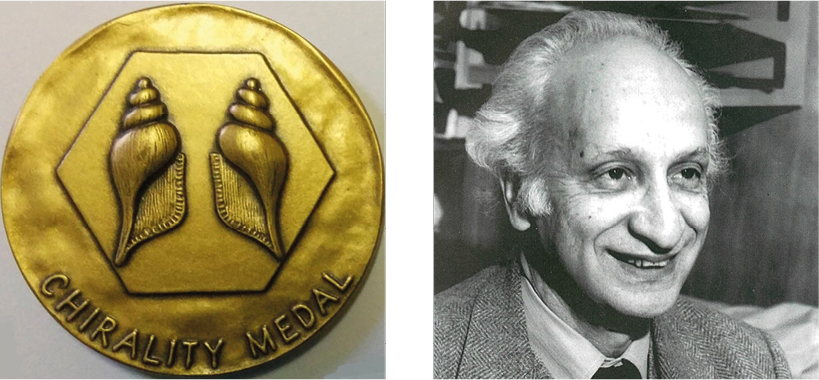

Un settore di interesse scientifico dominante è stato per me lo studio della Stereochimica e in particolare della Chiralità e ho nutrito un profondo interesse sulla diversità di comportamento degli enantiomeri e degli stereoisomeri, sicuramente originato dalla vicenda tragica del farmaco Talidomide [6] che mi aveva coinvolto direttamente su indicazione di Bovet agli inizi degli anni 1960. Io e Francesco Gasparrini, sin dagli anni 1980, abbiamo cercato di occupare uno spazio in questo campo e nel 1991 abbiamo promosso e dato inizio a una serie di Simposi Internazionali sullo studio della Chiralità nei suoi molteplici aspetti. In quell’occasione con Gasparrini “ci siamo inventati” la Chirality Medal [7] che ha visto premiate figure eccellenti nel campo della Chiralità. Ho per lunghi anni fatto parte della Commissione per l’assegnazione della nostra medaglia. Ogni vincitore di medaglia meriterebbe di essere citato come “incontro importante” ma nell’impossibilità di farlo, dato che siamo arrivati quest’anno al n° 34, mi limiterò a citare solo alcuni con i quali, al di là della conoscenza scientifica, si è stabilito un rapporto di collaborazione e perfino un feeling amichevole. Mi piace ricordare l’Accademico di Francia Jean Jacques della Sorbonne, autore di una simpatica confessione letteraria che ha peraltro arricchito la mia biblioteca [8], prima medaglia a Roma nel 1991 insieme a Gil Av del Weizmann, ambedue autorevoli protagonisti della separazione degli enantiomeri: il primo con raffinati metodi di cristallizzazione frazionata, il secondo mediante gas cromatografia (Figura 1).

Figura 1. Chirality Medal e Emanuel Gil-Av, primo vincitore della medaglia assieme a Jean Jacques

Voglio ancora citare l’americano William Pirkle, l’inventore dei selettori chirali legati a matrici cromatografiche per la separazione diretta in HPLC, che ha ospitato il nostro Claudio Villani nell’Università di Urbana nell’Illinois per un lungo soggiorno di studio, il tedesco Volker Schurig, antesignano nello studio di complessi olefine-metallo e della complexation cromatography e, in particolare, Ryoji Noyori, Nobel per la Chimica nel 2001, di cui ho condiviso la grande fantasia inventiva nella catalisi stereoselettiva (il famoso BINAP) e il suo approccio pragmatico nello studio dei processi di sintesi industriale d’avanguardia nella Green Chemistry. Ho avuto con lui diverse occasioni di incontro e di frequentazione, la prima volta nel maggio del 1986 alla IASOC a Ischia e poi a Roma e in seguito in Giappone nel 1997, per l’assegnazione della Chirality Medal, e ancora a Firenze nel 2006, dove per una curiosa coincidenza fummo entrambi premiati dalla Società Chimica Italiana (io con la Medaglia Piria e Noyori con la Medaglia Avogadro). Ricordo che nel 1986 a Roma fu mio ospite e in quell’occasione lo costrinsi ad assistere a casa mia, insieme ad altri colleghi, alla partita Italia-Bulgaria dei Mondiali 1985-1986 in Messico, con un gol di Altobelli; credo sia stata la prima e forse l’unica partita di calcio da lui vista anche se il ricordo di quell’episodio era da lui ricordato puntualmente ad ogni nostro incontro.

Sempre nell’ambito della Chirality Medal, fui lieto di assegnarla nel 1998 al chimico francese Henry Kagan, che insegnava Stereochimica in una delle Università parigine dove l’avevo incontrato nel 1988 e, ancora in seguito, nel 1994 in occasione di un suo soggiorno romano per tenere una conferenza all’Accademia dei Lincei. Ricordo la sua chiarezza didattica e i suoi illuminanti suggerimenti nella catalisi delle sintesi organiche asimmetriche.

Il nostro gruppo accademico nel tempo si è arricchito di validi ricercatori che sono cresciuti e che, a loro volta, hanno favorito altri “acquisti” importanti nei nostri laboratori. A questo proposito è stata rilevante l’acquisizione di Bruno Botta, proveniente dall’Università Cattolica, che aveva, fra le altre, una collaborazione nel campo della sintesi di composti naturali con il Prof. Kyriacos Costa Nicolau che abbiamo avuto modo di conoscere nel 2003, quando gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa alla Sapienza. In quella occasione ci fu la particolare coincidenza con un Congresso sulle Sostanze Naturali in onore dei 70 anni, miei e di Luciano Caglioti, a cui parteciparono, oltre al nostro gruppo romano di allora, i colleghi di Bologna, Camerino, Chieti e L’Aquila (Figura 2) con i quali avevamo mantenuto una stretta collaborazione e grande amicizia [9].

Figura 2. Il gruppo di Chimica Organica di Farmacia con i colleghi di Bologna, Camerino, Chieti, L’Aquila e al centro Kyriacos Costa Nicolau

Il mio rapporto con il mondo dell’industria, in massima parte farmaceutica, è stato di due tipi: come esperto per la valutazione di progetti industriali e come consulente di ricerca nella realizzazione di processi industriali. Considero queste due tipologie di esperienze di grande interesse che hanno dato modo di ampliare il mio orizzonte scientifico e di consentire incontri con personalità di grande rilevanza nella Chimica Industriale.

Per poco più di una decina di anni, come esperto dei Ministeri della Sanità, dell’Ambiente, dell’Industria, dell’Istruzione e della Ricerca, del CNR e ancora delle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Calabria, ho visitato una sessantina di aziende, grandi, medie e piccole, in tutto il territorio nazionale e valutato altrettanti progetti di ricerca industriale con finanziamento pubblico/privato. Tanti gli incontri, molti i colleghi coinvolti fra i quali ne desidero citare alcuni. Renato Ugo, dell’Università di Milano, Direttore di una Agenzia di Ricerca Industriale, un grande scienziato prestato alla ricerca industriale. Il nostro rapporto professionale si è trasformato nel tempo in amicizia e in seguito in solidarietà per le difficoltà da lui incontrate per la grave patologia di cui soffriva. Luigi Nicolais dell’Università di Napoli, anche lui brillante scienziato interessato allo sviluppo di nuovi e innovativi processi industriali; dai nostri incontri, anche se non numerosi, ho sempre tratto motivi di interesse e di apprezzamento.

Voglio infine ricordare, come già accennato, alla mia esperienza di consulente della Direzione Ricerca di Industrie Farmaceutiche, ruolo che mi ha dato modo di collaborare con colleghi italiani e stranieri di cui ho ammirato la competenza e la concretezza. Fra quelli più vicini a me, ricordo Carlo Scolastico, per la sua competenza nella sintesi asimmetrica di potenziali farmaci, Francesco De Angelis, chimico organico esperto nella sintesi e nella elucidazione strutturale mediante Spettrometria di Massa di molecole complesse, e ancora Federico Arcamone, padre dell’Adriamicina, con il quale ho collaborato apprezzando molto i suoi suggerimenti. Nel contesto industriale di mia competenza mi sono occupato di farmaci chirali e ho potuto interagire con l’americano Charlie Sih dell’Università di Madison nel Wisconsin. Charlie era uno specialista nella sintesi asimmetrica e aveva sperimentato con successo la partecipazione di enzimi per indurre asimmetria. Ho anche avuto occasione di frequentare il suo Laboratorio di Madison come visiting Professor in diverse occasioni.

Nell’ultimo periodo della mia vita universitaria ho ricoperto importanti cariche istituzionali che mi hanno portato a interagire con la governance del mio Ateneo, venendo a stretto contatto con Rettori, Pro-Rettori e altre eminenti personalità per trattare problematiche gestionali della ricerca e della didattica, ovviamente non strettamente inerenti al mio settore disciplinare.

Fra le figure più significative ricordo, con riconoscenza, i Rettori della Sapienza: Antonio Ruberti che, alla fine degli anni 1970 assegnò alla Chimica Organica di Farmacia la prima sede all’interno della Città Universitaria e che mi chiamò a far parte del Consorzio di Roma Ricerche, esperienza per me di iniziazione nel campo informatico; Giuseppe D’Ascenzo che contribuì a far avere maggiori spazi didattici alla Facoltà di Farmacia di cui sono stato Preside negli anni 1999-2005; Renato Guarini nella gestione dell’Ateneo Federato di cui sono stato Presidente negli anni 2005-2010; Luigi Frati, fattivamente vicino da sempre alla mia Facoltà e, dopo il mio pensionamento, Eugenio Gaudio nell’ambito della Fondazione Roma Sapienza. In tutto questo periodo non posso non ricordare con riconoscenza l’assistenza sia amministrativa che umana, a me riservata, dall’allora Direttore Generale Carlo Musto D’Amore.

In più di mezzo secolo ho assistito ad un progresso straordinario della Chimica Organica, specie se penso alla mia Chimica Organica del Bargellini, progresso in parallelo con lo sviluppo delle tecniche spettroscopiche e spettrometriche che hanno rivoluzionato i metodi della caratterizzazione strutturale dei composti organici: NMR, MS, CD, accompagnato dalle sofisticate tecniche di cromatografia analitica e preparativa: HPLC, anche quella chirale. Nella sintesi organica l’applicazione di approcci stereospecifici e stereo selettivi con particolare attenzione verso prodotti bioattivi, nuovi materiali, nuovi catalizzatori e l’interesse crescente per gli aspetti applicativi.

Nella tipologia degli incontri importanti ci sono quelli che sono stati tali anche dal lato umano e da questo punto di vista devo dire che la comunità dei colleghi della Chimica Organica “della mia generazione” è stata per me un contenitore di valori molto grande: sarei in profondo imbarazzo a escluderne qualcuno. Mi limiterò pertanto a ricordare le Scuole, molte delle quali assai prestigiose, con le quali sia io personalmente che il nostro gruppo abbiamo avuto interazioni scientifiche importanti basate anche su rapporti di amicizia e di stima. Dietro a ogni Scuola citata vedo colleghi di grande valore, apprezzati protagonisti sia nella ricerca che nella didattica che hanno condiviso con me mezzo secolo di vita accademica.

Inizio dal Nord per finire con le Scuole Siciliane: i colleghi della Chimica Organica di Padova, di Trieste e di Udine; i colleghi e le colleghe di Torino e di Milano fra Politecnico, Via Golgi e Via Venezian, di Pavia, di Genova, di Parma, di Ferrara, di Bologna, fra Istituto Ciamician, Chimica Industriale e Farmacia, di Firenze e di Pisa, fra Chimica Industriale e Farmacia; i colleghi di Camerino, dell’Aquila e di Farmacia di Chieti, di Perugia fra Scienze e Farmacia, di Viterbo e di Bari; i colleghi e le colleghe di Napoli, di Salerno, di Messina, di Catania, di Palermo e, a parte, i colleghi e le colleghe della Chimica Organica della Sapienza, fra Facoltà di Scienze e Farmacia, Facoltà, quest’ultima, che più mi appartiene e con la quale ho condiviso la maggior parte della mia vita accademica.

Infine, desidero concludere questa mia testimonianza con un doveroso omaggio ai nostri Maestri della Chimica Organica Italiana, limitandomi a quelli che ho avuto modo di incontrare e conoscere e di cui ho potuto apprezzare il valore dei loro insegnamenti: Adolfo Quilico, Angelo Mangini, Luigi Panizzi, Gabriello Illuminati, Giorgio Modena, Fernando Montanari, Giovanni Speroni, Giuseppe Leandri, Raffaele Fusco, Giuseppe Bianchetti, Piero Pino, Cesare Cardani, Luigi Canonica, Martino Colonna, Renato Andrisano, Giancarlo Berti, Giuseppe Casnati e Paolo Grunanger, che ci hanno illuminato e consentito di imparare, insegnare, indagare e gestire questa meravigliosa disciplina.

[1] D. Misiti, Ricordo di Luciano Caglioti, Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, 2021, 139°, Vol. II°, fascicolo 2.

[2] D. Misiti, L. Caglioti, Vincenzo Caglioti, di professione chimico, Molecole in Primo Piano – La Chimica nella vita quotidiana, Vol. 5 “Chimica fra Storia, letteratura e arte”, pag. 33-42, Aracne, Roma, 2020.

[3] D. Misiti, Domenico Marotta: un chimico che pensava in grande … una testimonianza fra lo storico e il personale, La Chimica nella Scuola (CnS), 2021, 4, 67-71.

[4] D. Misiti, Accadde a Parigi … Testimonianze” (Il Maggio Francese; Une soirée inattendue), La Chimica nella Scuola (CnS), 2022, 5, 72-79.

[5] D. Misiti, La mia scoperta dell’America. La prima esperienza americana di un giovane ricercatore, La Chimica nella Scuola (CnS), 2022, 3, 61-68.

[6] D. Misiti, G. Cancelliere, Il caso Talidomide … un’occasione per parlare di Chiralità, La Chimica nella Scuola (CnS), 2021, 4, 59-66.

[7] Second International Symposium on Chiral Discrimination (ISCD 2), Roma, 27-31maggio, 1991.

[8] J. Jacques, Les Confessions d’un chimiste ordinaire, Editions du Seuil/science ouverte, 1981.

[9] Natura e Chimica: una sinergia per l’innovazione, congresso tenuto a Roma presso il CNR, 11-12 dicembre 2003.

1 Questa testimonianza è stato l’oggetto di un seminario in occasione del XLI Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica, tenuto a Roma nei giorni 10-14 settembre 2023.

2 Marotta fu accusato di irregolarità amministrative nella gestione dell’Istituto Superiore di Sanità; nel 1986, sulla prestigiosa rivista Nature, questa vicenda giudiziaria venne definita un’incomprensibile vendetta politica.

3 Durante Tangentopoli, Manzoli fu accusato di associazione a delinquere e corruzione, ma fu assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.