Insegnare (e imparare) la chimica attraverso i musei e le collezioni di strumenti scientifici

Valentina Domenici e Gaetano Angelici

Dipartimento di Chimica e Chimica Industrial dell’Università di Pisa,

e-mail: valentina.domenici@unipi.it, gaetano.angelici@unipi.it.

Indice

3. Realizzazione delle esperienze e presentazioni per le scuole secondarie di II grado

Abstract. In this paper, the educational potential of historical scientific instruments was explored and implemented as part of a special teaching project supported by the University of Pisa during the 2023-2024 academic year. The project, titled Teaching (and Learning) Chemistry through Museums and Collections of Scientific Instruments, was coordinated by the authors of this article and it served as an integrative activity for the optional courses “Fundamentals and Methodologies for Teaching Chemistry Education” (Bachelor’s Degree in Chemistry) and “Introduction to Medicinal Chemistry” (Master’s Degree in Chemistry). The project involved fifteen students and resulted in the valorisation and enhancement of part of the collection of historical scientific instruments of the Department of Chemistry and Industrial Chemistry at the University of Pisa. Moreover, the undergraduate students actively contributed in creating the museum collection’s website, enriched with historical and educational descriptions of the instruments. This collaborative work later enabled the undergraduate students to conduct demonstration teaching activities for high school students, which were presented during a concluding event of the project. This article will detail the various steps of the activity and discuss its educational, formative, and cultural outcomes, also taking into account the feedback received from the students.

Keywords: musei; didattica della chimica; contesto non formale; formazione insegnanti; scuole secondarie; didattica universitaria

I musei e le collezioni scientifiche rappresentano un contesto molto studiato negli ultimi anni come esempio di contesto non formale per l’apprendimento della scienza [1]. Come gli altri ambiti non formali, anche i musei scientifici, sia i musei conservativi sia i musei interattivi come i cosiddetti science center, sono caratterizzati da un insieme di aspetti a loro specifici, come il target, le modalità e i metodi comunicativi, gli obiettivi e, non ultimo, il contesto culturale e sociale nel quale sono inseriti [2]. Alcuni studi hanno mostrato come anche nel caso della chimica, i musei e le collezioni rappresentino un contesto ideale per apprendere alcuni concetti fondanti della disciplina in relazione con la società e per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, life-long learning [3]. Ad esempio, alcuni lavori di letteratura riportano come sia possibile utilizzare il contesto del museo scientifico per affrontare argomenti di chimica legati alla sostenibilità e all’educazione ambientale, promuovendo comportamenti e atteggiamenti positivi nei confronti della disciplina [4-6]. Altri studi hanno evidenziato come il museo scientifico, con i tipici laboratori dimostrativi e interattivi che prevedono una partecipazione attiva dei visitatori, sia efficacie nell’aumentare l’interesse verso la scienza, e la chimica in particolare, da parte degli studenti delle scuole che li frequentano [7, 8]. Infatti, accanto al loro ruolo educativo e formativo, i musei scientifici hanno anche il ruolo di suscitare curiosità e divertimento, avvicinando i visitatori alla scienza, affrontando tematiche che non vengono approfondite a livello scolastico [1]. Una caratteristica dei laboratori didattici dimostrativi organizzati nel contesto museale è quella di presentare gli argomenti scientifici in collegamento con la società e con la vita di ogni giorno. Prendendo spunto da situazioni reali, questi laboratori aiutano i partecipanti a sviluppare nuove competenze e abilità, per poter mettere in pratica le conoscenze scientifiche acquisite in diversi contesti. Un altro aspetto tipico dei laboratori in ambito museale è il loro carattere multidisciplinare: ne sono un esempio i cosiddetti laboratori STEM (Science Technology Engineering and Math) [9]. Seguendo un approccio didattico interattivo, i laboratori STEM si basano sull’utilizzo congiunto di conoscenze di diverse discipline scientifiche, che vengono quindi insegnate insieme e non in modo settoriale, perché la risoluzione di problemi o l’interpretazione di un fenomeno richiedono l’utilizzo di più competenze: matematiche, fisiche, tecnologiche, etc… Recentemente, un’altra filosofia pedagogica chiamata STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math) si è affacciata nel panorama degli approcci didattici multidisciplinari [10, 11]. Questo nuovo approccio si basa sull’inclusione del termine “Arts” tra le discipline scientifiche, a significare l’importanza della creatività, dello sviluppo di pensieri alternativi nella risoluzione di problemi scientifici e più in generale dell’utilità di integrare anche le conoscenze e competenze delle discipline umanistiche nello studio di fenomeni complessi, naturali e umani [12]. L’approccio STEAM nel campo dell’insegnamento della chimica è coerente con il modello di insegnamento (e di apprendimento) chiamato tetraedrico, proposto dal chimico Mahaffy nel 2006 [13] e successivamente sviluppato da Sjöström nel 2013 [14]. Questo modello prevede infatti che l’insegnamento della chimica possa essere realizzato su diversi livelli di complessità in funzione degli allievi [14], partendo da un livello di base (livello zero) centrato sui concetti della disciplina, più teorici e astratti, per arrivare ad un livello avanzato (livello tre) in cui l’insegnamento della chimica non può prescindere dalla contestualizzazione storica e dalla riflessione filosofica ed etica. Il modello tetraedrico è anche il modello di riferimento di un insegnamento della chimica in relazione con le altre discipline, inserito nel contesto di situazioni reali, sperimentabili dagli allievi.

Uno degli autori (Valentina Domenici) ha introdotto recentemente l’approccio STEAM sia come argomento sia come metodologia all’interno di un corso di formazione per futuri insegnanti di chimica, il corso di “Fondamenti e metodologie didattiche per l’insegnamento della chimica” del corso triennale in Chimica dell’Università di Pisa [15-18]. La metodologia STEAM è utilizzata con un approccio integrato all’insegnamento della chimica insieme ad altre metodologie didattiche attive, come il project-based learning (PjBL) e il cooperative learning [15, 18]. Gli allievi del corso devono progettare una attività didattica seguendo uno schema di progettazione piuttosto strutturato e che parte generalmente dalla visita di un museo o di una collezione scientifica per culminare con la realizzazione di una attività didattica o di un laboratorio nel contesto museale o durante Open Day o altri eventi di Terza Missione [15]. Tale strategia didattica è stata sperimentata negli anni passati sia in collaborazione con un museo naturalistico, il Museo di Storia Naturale di Rosignano (MuSNa) [19] sia con un museo di strumenti scientifici storici, il Museo Galileo di Firenze [20]. Queste attività risultano molto formative anche per chi non intende proseguire nel percorso professionale di insegnante, come risulta evidente dai feedback avuti negli anni dagli studenti che hanno seguito il corso [15, 18]. Come vedremo anche nel caso riportato in questo articolo, infatti, l’approccio didattico utilizzato è molto stimolante e permette di inserire la chimica e i suoi concetti fondanti in un contesto, storico e sociale, più ampio rispetto agli approcci didattici più tradizionali. La realizzazione di progetti didattici utilizzando queste metodologie aiuta gli studenti a sviluppare competenze trasversali, come la capacità di comunicare la scienza a diversi pubblici e di progettare delle attività lavorando in team. Il contesto museale, inoltre, essendo meno formale e disponendo di spazi aperti con strutture mobili, permette di sfruttare al meglio le metodologie attive e di utilizzare la creatività.

In questo articolo, presenteremo un progetto svolto nell’anno accademico 2023-2024 con un gruppo di studenti universitari dei corsi di laurea magistrale in Chimica e di laurea triennale in Chimica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) dell’Università di Pisa. Questo progetto, molto strutturato, come verrà descritto nell’articolo, ha coinvolto quindici studenti con un impegno abbastanza elevato al di fuori delle ore di lezione dei corsi di studio, ed è stato realizzato nell’ambito di un progetto speciale di didattica finanziato dall’Ateneo di Pisa, intitolato Insegnare (e imparare) la chimica attraverso i musei e le collezioni di strumenti scientifici [21]. Come vedremo la parte centrale delle attività svolte dagli studenti è legata ad una collezione storica di strumenti e oggetti di valore storico legati alla scienza chimica che si trovano attualmente dislocati quasi interamente nell’atrio del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Uno dei risultati di queste attività è stata anche la realizzazione del sito web della collezione di strumenti scientifici storici del DCCI [22]. Come osservato in un precedente lavoro [18], e in una indagine preliminare su un gruppo di studenti universitari [23], gli strumenti scientifici storici suscitano molto interesse e curiosità da parte degli studenti, che ne comprendono le potenzialità didattiche. Anche a partire da queste riflessioni degli studenti [23], ha preso avvio l’idea di un progetto per la valorizzazione della collezione di strumenti scientifici storici di cui discuteremo l’impatto a livello didattico.

Il progetto speciale per la didattica si è svolto nel primo semestre dell’anno accademico 2023-2024, a partire dal mese di ottobre fino all’evento conclusivo del 7 febbraio 2024. Questo progetto è stato finanziato dall’Ateneo attraverso il bando per i progetti speciali per la didattica. L’Ateneo di Pisa, infatti, a partire dall’anno accademico 2018-2019 [21] ha introdotto un bando annuale per l’assegnazione di fondi per progetti speciali di didattica associati ai corsi dei propri docenti nelle diverse aree.

2.1 Partecipanti

Il progetto è stato proposto agli studenti dei corsi “Fondamenti e metodologie didattiche per l’insegnamento della chimica” (corso opzionale al terzo anno del corso di Laurea triennale in Chimica, docente: Valentina Domenici) e “Introduzione alla chimica medicinale” (corso opzionale del corso di Laurea magistrale in Chimica, docente: Gaetano Angelici). Hanno partecipato alle varie attività proposte 14 studenti, di cui 4 studenti iscritti al corso di laurea magistrale in chimica e 10 studenti iscritti al terzo e al secondo anno del corso di laurea triennale in chimica. Ha partecipato al progetto anche uno studente del corso di laurea triennale in chimica, vincitore del bando dedicato al progetto per attività di tutorato. All’evento finale, progettato e realizzato dagli studenti partecipanti al progetto, hanno partecipato suddivisi in tre turni circa duecento studenti provenienti da tre classi del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, due classi dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa, due classi dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Pesenti” di Cascina (Pisa) e una classe dal Liceo Scientifico (op. scienze applicate) “F. Cecioni” di Livorno, accompagnati da dodici insegnanti [24].

2.2 Metodologie didattiche

Durante le varie fasi del progetto didattico, che saranno descritte nei paragrafi seguenti, sono state utilizzate diverse metodologie didattiche quali: il brainstorming, il cooperative learning, il project-based learning (PjBL), la discussione collettiva, la didattica laboratoriale in ambito museale e la didattica digitale. Come specificato in precedenza, queste scelte metodologiche sono in linea con l’idea che un approccio integrato tra diverse strategie didattiche [25, 26] sia più efficacie per un insegnamento della chimica contestualizzato, ovvero inserito in un contesto storico, culturale e sociale, seguendo il modello tetraedrico di insegnamento della chimica [13, 14]. Gli studenti target di questo progetto sono studenti universitari che, alla fine del loro percorso di formazione, devono acquisire una serie di conoscenze, di abilità e di competenze che includono la capacità di riflettere in modo critico sui concetti chiave della chimica e la loro evoluzione storica, sui legami tra chimica e società, sulle applicazioni della chimica nei diversi ambiti della vita e sui risvolti etici della chimica. Tutti questi elementi rientrano nello sviluppo della “componente umana” del modello tetraedrico e il progetto si ispira appunto a tale modello di insegnamento e apprendimento della chimica.

2.3 Le fasi della realizzazione del progetto

Oltre alle lezioni in aula dei rispettivi corsi coinvolti nel progetto, gli studenti e le studentesse hanno partecipato a due visite guidate presso altrettante strutture museali a Firenze e a Pisa. La prima visita è stata effettuata il 28 ottobre 2023 presso il Museo Galileo di Firenze [20] con la guida dell’esperto e curatore delle attività didattiche per il museo, dr. Andrea Gori (Figura 1). Questo museo è una delle realtà più importanti nella regione Toscana per quanto riguarda i musei scientifici e contiene tra le altre le collezioni medicee, iniziate con Cosimo I de’ Medici (1519-1574). Le collezioni che sono state ospitate in passato a Palazzo Vecchio, e poi presso gli Uffizi, prima di essere definitivamente spostate nella sede attuale del Palazzo Castellani nel centro storico di Firenze. Nel 1657, grazie alla nascita dell’Accademia del Cimento, inaugurata da Ferdinando II (1610-1670) e Leopoldo de’ Medici (1617-1675), la collezione scientifica si arricchì di termometri, barometri, strumenti matematici, e successivamente di microscopi, telescopi, strumenti spettroscopici, e oggetti legati alla sperimentazione didattica della fisica. Durante la visita alle varie sale del museo, i ragazzi divisi in gruppi dovevano fare un’osservazione guidata seguendo una traccia contenente alcune domande guida (sui testi, sulla disposizione della collezione, sul materiale multimediale, etc.) [18].

Durante una successiva lezione, le osservazioni raccolte dagli studenti durante la visita al Museo Galileo sono state condivise e discusse, con lo scopo di mettere in evidenza in particolare gli aspetti didattici e comunicativi specifici del contesto museale, come esempio di contesto non formale.

Figura 1. Gruppo degli studenti in visita presso il Museo Galileo di Firenze: spiegazione introduttiva della storia del museo a cura del dr. Andrea Gori (sinistra); uno studente utilizza le “lenti di Galileo” riproducendo una scena di osservazione della collina di fronte al Museo Galileo (destra)

Una seconda visita guidata è stata fatta il 14 novembre 2023 alla sede di due diverse realtà museali che si trovano a Pisa, in strutture adiacenti: il Museo degli strumenti di fisica [27], che al momento della visita era chiuso al pubblico e che è stato gentilmente aperto dal dr. Claudio Luperini, curatore della collezione, e la Ludoteca scientifica [28], un museo interattivo dedicato alle scienze, sotto la guida del direttore, il prof. Sergio Giudici, e di alcuni animatori della Ludoteca (Figura 2).

Figura 2. Studenti in visita presso la Collezione degli Strumenti di Fisica di Pisa, con la spiegazione da parte del dr. Claudio Luperini degli strumenti di Antonio Pacinotti (sinistra); studenti assistono a una dimostrazione presso la Ludoteca Scientifica di Pisa (destra)

Queste due realtà sono molto diverse sia nelle loro finalità sia nelle loro caratteristiche principali. Il primo è un museo conservativo – storico che raccoglie principalmente strumenti di fisica risalenti ai periodi dal XVIII alla prima metà del XX secolo, e includono molte delle invenzioni realizzate da Antonio Pacinotti, dalla celebre “macchinetta di Pacinotti” [29], la prima dinamo-motore a corrente continua, fino agli apparati a trazione elettromagnetica. La Ludoteca scientifica invece è un moderno museo della scienza, della tipologia degli “science center”, con una serie di esposizioni e laboratori dimostrativi dove i visitatori hanno l’obbligo di toccare con mano e sperimentale i principi scientifici e il funzionamento degli strumenti. Qui il divertimento e l’interattività sono aspetti caratterizzanti l’esperienza museale.

Questa attività fuori sede è stata molto significativa per far conoscere diverse tipologie di musei scientifici e per commentare poi con gli studenti le caratteristiche dei laboratori dimostrativi museali.

Un’ulteriore attività introdotta nel progetto è stata una lezione congiunta tra i due corsi coinvolti nel progetto (Figura 3) tenuta da uno di noi (Gaetano Angelici). La lezione aveva due obiettivi principali: far vedere come a partire da un oggetto di una collezione scientifica storica sia possibile costruire una lezione o un intervento didattico, e affrontare alcuni temi interdisciplinari legati alla chimica e al suo impatto sulla società. L’oggetto scelto per la lezione fa parte della collezione di strumenti presenti nel Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, una cassetta di aggressivi chimici del servizio chimico militare [30]. La cassetta contiene un kit di addestramento militare che faceva parte del Servizio Chimico Militare in uso nel periodo 1923-1945. Fu utilizzato dall’esercito italiano sotto il Ministero della Guerra. La cassetta contiene in particolare dei recipienti in vetro, dei dosatori, e probabilmente conteneva anche le fiale di alcuni tra i seguenti aggressivi chimici: fosgene, iprite, difenilcloroarsina e cloropicrina. Prendendo spunto da questo oggetto è stata preparata una lezione sugli aspetti chimici, e soprattutto sugli aspetti storici ed etici legati alle armi chimiche.

Figura 3. Fotografia della “cassetta di aggressivi chimici” conservata presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa (sinistra); un momento della lezione del prof. Gaetano Angelici sulle armi chimiche e sull’etica della chimica (destra)

Nella fase successiva del progetto, i ragazzi suddivisi in gruppi di tre o quattro studenti ciascuno hanno iniziato una attività progettuale, secondo la modalità PjBL, che ha rappresentato il cuore del progetto speciale per la didattica. Nel lavoro dei gruppi è stato seguito il cooperative learning formale con la divisione in ruoli, così definiti: 1) comunicatore 1 e osservatore/controllore della dinamica del gruppo; 2) comunicatore 2 e responsabile delle risorse/materiale; 3) facilitatore, aiutante della discussione interna al gruppo e responsabile del materiale fotografico; 4) responsabile della redazione del materiale finale (schede tecniche, materiale didattico per le scuole, etc.) in modo analogo a quanto descritto in precedenti lavori [15, 16, 18].

Con il nostro aiuto e con il supporto di un tutor precedentemente formato, lo studente Marco Matteoni, ogni gruppo doveva scegliere quattro strumenti o oggetti storici presenti nelle bacheche poste al piano terra del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e realizzare il progetto seguendo questi tre step:

1) Ricerca di informazioni storiche e scientifiche su ognuno degli oggetti/strumenti scelti con il supporto di personale docente e del tutor (4-10 ore).

2) Preparazione di una scheda tecnica di accompagnamento dell’oggetto scelto (6 ore).

3) Preparazione di una attività didattica su ognuno degli oggetti scelti in vista dell’evento finale con gli studenti delle scuole secondarie di II grado (6-10 ore).

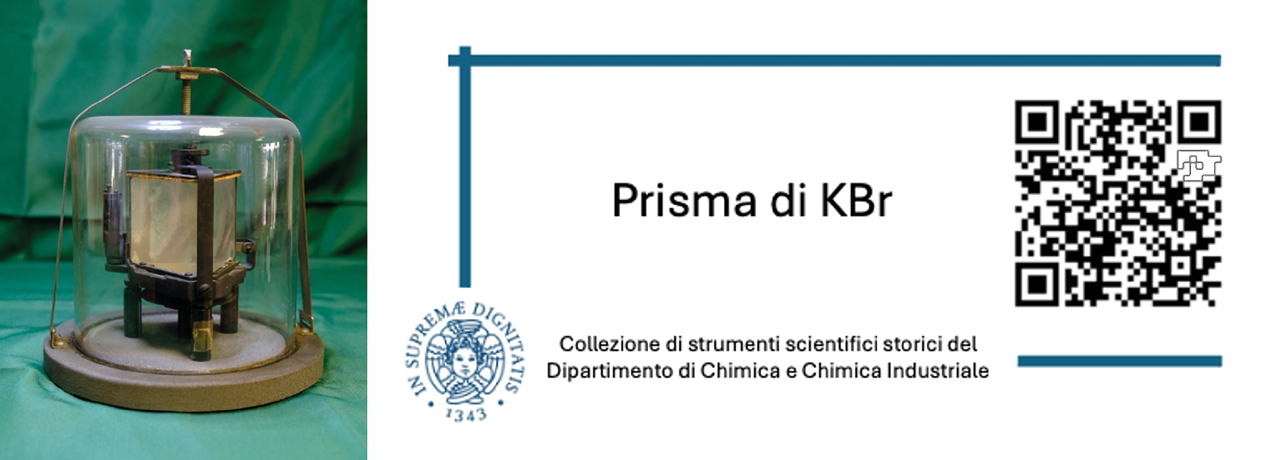

Per ogni oggetto o strumento scelto, gli studenti dovevano riempire delle schede tecniche, come quelle che sono scaricabili dal sito web della collezione [22]. Gli studenti potevano avvalersi dell’aiuto del tutor, dei docenti responsabili del progetto e anche del supporto di altri docenti del DCCI che in passato hanno curato il restauro di alcuni strumenti o li hanno utilizzati. Questa parte del lavoro è stata molto importante per gli studenti e le studentesse in quanto hanno capito il funzionamento della strumentazione, i suoi meccanismi e gli accorgimenti tecnici, come sarà discusso alla fine del lavoro. Contemporaneamente alla ricerca delle informazioni storiche e scientifiche sui vari oggetti selezionati, e alla successiva preparazione della scheda, il tutor Marco Matteoni con l’ausilio del tecnico David Macchia, ha iniziato a preparare il materiale fotografico. Tutti gli oggetti e gli strumenti sono stati fotografati con un particolare allestimento che ha permesso di mettere in evidenza anche la bellezza degli strumenti e alcuni dettagli che sono stati utili anche per la catalogazione. In figura 4 è riportato a titolo di esempio il prisma di KBr presente nella collezione [31] e l’etichetta che è stata preparata per la bacheca con incluso il QRcode che permette di accedere alla scheda tecnica dell’oggetto museale.

Figura 4. Fotografia in alta risoluzione di un prisma di KBr con allestimento museale (sinistra); etichetta con QRcode che rimanda alla scheda tecnica del prisma di KBr preparata dagli studenti (destra)

Prima dell’evento conclusivo, dedicato alla presentazione del progetto e alle attività didattiche organizzate dagli studenti, il tecnico informatico del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, insieme al tutor e ad alcuni studenti, ha predisposto la pagina web della collezione degli strumenti scientifici [22] con le schede degli strumenti preparate dagli studenti (Figura 5).

Figura 5. Schermata principale del sito web dedicato alla collezione di strumenti scientifici del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa

In particolare, gli studenti hanno lavorato sui seguenti strumenti/oggetti museali: refrigeranti a spirale; refrigeranti a bolle; tensiometro bifilare Piccardi; rifrattometro di Abbe; filtrofotometro di Pulfrich; spettrometro di Hilger a deviazione costante; elettroscopio; prisma di KBr; Apparato per la misura della temperatura di fusione; Apparecchio di Abel Pensky; apparecchio per la registrazione delle fotografie; colorimetro di Wolff; cassetta degli aggressivi chimici; Reticolo di Rowland; viscosimetro di Engler; spettroscopio di Kirchhoff-Bunsen a tre braccia.

Per ognuno di questi oggetti sono stati preparati una scheda tecnica completa, un testo da inserire nella pagina web dedicata, un QRcode, un set di fotografie e una presentazione legata ad aspetti didattici utile per l’evento finale di cui parleremo nei successivi paragrafi.

3. Realizzazione delle esperienze e presentazioni per le scuole secondarie di II grado

Gli aspetti didattici legati alla strumentazione scientifica presente nella collezione sono stati discussi insieme ai ragazzi durante incontri fatti con i singoli gruppi nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024. Inizialmente gli studenti hanno avuto qualche difficoltà nell’identificare i concetti chiave legati ad alcuni oggetti/strumenti e il loro possibile utilizzo a scopo didattico e dimostrativo avendo come target gli studenti delle scuole secondarie di II grado. L’aiuto dei docenti è stato necessario soprattutto per alcuni strumenti che gli studenti non avevano ancora incontrato nel loro percorso di studio. D’altra parte, questa è stata per loro anche un’occasione per imparare molte cose. Ad esempio, strumenti come il tensiometro bifilare Piccardi o il filtrofotometro di Pulfrich erano del tutto sconosciuti agli studenti del corso triennale in chimica. La scelta di questi strumenti è stata inizialmente motivata proprio dalla curiosità e dal “fascino” esercitato da questi oggetti presenti in bacheca, come dimostrato anche dall’indagine preliminare fatta durante il corso di “Storia della chimica ed elementi di didattica” nel 2022 e 2023 [23]. In questa ultima parte del progetto gli studenti hanno concentrato l’attenzione su alcuni aspetti didattici, legati a domande emerse durante le varie discussioni con i gruppi:

Come possiamo spiegare il funzionamento di questo strumento agli studenti della scuola secondaria? Lo strumento è abbastanza ‘trasparente’ per poter spiegarne il funzionamento? Quali sono i principi fisici o chimici legati al funzionamento di questo strumento? Quali sono le conoscenze che dobbiamo presumere già acquisite da parte degli studenti (prerequisiti)? Possiamo utilizzare lo strumento (ovvero lo strumento funziona sempre)? Possiamo fare dei semplici esperimenti per introdurre i principi fisici/chimici alla base del funzionamento dello strumento? Possiamo fare e/o far vedere dei video? Possiamo far toccare gli strumenti agli studenti? Può essere utile raccontare la storia di questi strumenti (chi li ha costruiti, per cosa sono stati costruiti, sono stati utili per fare qualche scoperta scientifica, etc.)?

Dopo una discussione e uno scambio molto interessante e costruttivo tra studenti e docenti alcuni gruppi hanno deciso di preparare per gli studenti della scuola secondaria una presentazione sulla storia dello strumento e sull’evoluzione fino agli strumenti di oggi. Ad esempio, questa è stata la scelta fatta dagli studenti che avevano lavorato sul rifrattometro di Abbe e sugli strumenti usati per l’analisi del colore (il colorimetro di Wolff e il filtrofotometro di Pulfrich). Altri studenti hanno, invece, scelto di realizzare dei semplici esperimenti per illustrare il funzionamento dello strumento (come esperimenti di ottica nel caso dello spettroscopio di Kirchhoff-Bunsen), o per spiegare i principi fisici dello strumento (come la viscosità dei fluidi nel caso del viscosimetro di Engler). Gli studenti che avevano scelto la cassetta degli aggressivi chimici hanno preparato invece una presentazione divulgativa sull’etica della scienza.

A conclusione di questo percorso molto articolato, interessante e partecipato da parte degli studenti, è stata organizzata una giornata dedicata alla presentazione del progetto, il 7 febbraio 2024, nell’aula magna del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (Figure 6, 7 e 8). Nell’arco della giornata sono stati presentati i lavori degli studenti su tutti gli strumenti che erano stati scelti. Gli studenti hanno portato di volta in volta gli strumenti in aula magna e hanno fatto le loro presentazioni ed esperimenti davanti alle classi di diverse scuole secondarie di II grado che erano state suddivise su tre turni, due turni nella mattinata e uno nel pomeriggio. I ragazzi delle scuole hanno potuto assistere quindi ad almeno quattro presentazioni, conoscere e vedere da vicino almeno quattro strumenti storici. Gli studenti che non erano impegnati nella presentazione erano, comunque, a disposizione fuori dall’aula magna per fare da guida alle bacheche degli strumenti storici.

Alla giornata conclusiva hanno partecipato oltre duecento studenti delle scuole secondarie di II grado provenienti da quattro scuole diverse della Toscana, tutti del triennio, accompagnati dagli insegnanti.

Tutte le presentazioni sono state apprezzate dagli studenti e dagli insegnanti, e in alcuni casi, c’è stata una notevole interazione e partecipazione da parte degli studenti, che hanno fatto domande e hanno chiesto di poter vedere da vicino e di toccare gli strumenti.

Come discuteremo nella parte conclusiva dell’articolo, questa giornata è stata motivo di grande soddisfazione da parte degli studenti universitari, che si sono dimostrati molto preparati e positivamente colpiti dalla partecipazione e dall’interesse mostrati dagli studenti delle scuole.

Figura 6. Presentazione della locandina dell’evento finale del progetto “Insegnare (e imparare) la chimica attraverso i musei e le collezioni di strumenti scientifici” del 7 febbraio 2024, alla presenza degli organizzatori (autori del presente articolo): Gaetano Angelici e Valentina Domenici

Figura 7. Foto degli studenti che hanno partecipato al progetto e all’evento finale con la prof. Valentina Domenici e il tutor Marco Matteoni (ultimo a destra)

Figura 8. Alcune fotografie degli studenti universitari durante le loro lezioni e dimostrazioni agli studenti delle scuole secondarie durante la giornata conclusiva del progetto

L’evento conclusivo del progetto, con la presentazione da parte degli studenti universitari degli strumenti scientifici storici da loro scelti e delle attività didattiche da loro progettate, davanti agli studenti delle scuole secondarie, ha messo in evidenza vari aspetti notevoli del presente progetto.

Dal punto di vista degli studenti universitari che hanno partecipato, possiamo concludere che diversi obiettivi didattici sono stati pienamente raggiunti. In particolare, gli studenti e le studentesse hanno:

1. partecipato a tutte le fasi del progetto con impegno, mostrando sempre interesse e curiosità ad approfondire gli aspetti storici e scientifici;

2. lavorato in modo cooperativo, dividendosi i ruoli, raggiungendo un ottimo livello di interdipendenza, responsabilità, cooperazione e buone capacità di autovalutazione;

3. sviluppato competenze trasversali (soft skills) come una buona capacità di relazionarsi con gli altri, ottima capacità di comunicare argomenti scientifici con linguaggio appropriato davanti al pubblico;

4. imparato a progettare un intervento didattico e divulgativo, in alcuni casi ricorrendo alla didattica laboratoriale dimostrativa, mostrando sempre una discreta originalità nella selezione del materiale da mostrare e nella presentazione;

5. utilizzato in modo critico e responsabile le tecnologie digitali, ad esempio facendo ricerche in rete sugli strumenti storici o sfruttando al meglio le potenzialità delle tecnologie digitali, attraverso la realizzazione dei QRcode o nella fase di progettazione del sito web.

L’utilizzo di una metodologia integrata, in particolare con approccio STEAM, e metodologie PjBL e cooperative learning, ha favorito il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici e questo è confermato anche dall’esito dell’esame conclusivo del corso, dove gli studenti che hanno partecipato al progetto hanno attenuto votazione 30 o 30 e Lode.

Per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie e i loro insegnanti che hanno partecipato alla giornata conclusiva del progetto del 7 febbraio 2024, la possibilità di osservare da vicino gli strumenti storici e di assistere alle attività proposte dagli studenti universitari è stata molto apprezzata. Gli studenti in generale hanno mostrato interesse, hanno fatto domande e hanno interagito con gli studenti universitari. Gli insegnanti hanno preso spunto da questa giornata per approfondire alcuni argomenti a scuola, o hanno chiesto materiale aggiuntivo per poter ripetere le attività proposte anche in classe.

Un’ulteriore considerazione riguarda le potenzialità dell’utilizzo della strumentazione storica scientifica in ambito didattico. Come evidenziato anche in altri lavori [15-18, 32-37], l’uso degli strumenti storici scientifici permette infatti di:

• raccontare la storia della scienza facendo parlare direttamente gli strumenti e gli scienziati che hanno contribuito alla loro realizzazione;

• spiegare i principi fisici e chimici alla base del loro funzionamento in modo più efficacie rispetto agli strumenti moderni che sono spesso “scatole chiuse” e non danno la possibilità ai docenti di mostrare le componenti di cui sono fatti e di spiegarne i meccanismi di funzionamento;

• aggiungere ai dettagli tecnici scientifici anche il lato ‘umano’ della scienza, in quanto ogni strumento storico ha una sua storia, talvolta anche difficile da conoscere se non attraverso la memoria dei docenti più anziani o la ricerca in materiale di archivio;

• apprezzare e studiare l’evoluzione tecnica e scientifica della scienza e dei concetti scientifici;

• capire meglio lo stretto legame tra scienze e tecnica.

Complessivamente il progetto ha richiesto un notevole impegno, anche in termine di tempo, sia da parte di noi docenti che da parte degli studenti universitari. Tuttavia, i risultati ottenuti con questo progetto sono stati eccellenti e ci auguriamo di poter proseguire in futuro con progetti analoghi.

[1] V. Domenici, I musei scientifici come risorsa didattica, in Insegnare e apprendere chimica, Mondadori Università, Firenze, 2018, pp. 202-212.

[2] P. Rodari, La missione sociale dei musei della scienza, in I musei di chimica e la chimica nei musei della scienza (curatori L. Campanella e V. Domenici), Sapienza Università Editrice, Roma, 2014.

[3] J. K. Gilbert, A. S. Alfonso, Lifelong learning: approaches to increasing the understanding of chemistry by everybody, in Chemistry Education. Best practices, opportunities and trends (Eds. J. Garcia-Martinez and E. Serrano-Torregrosa), Wiley VCH, Weinheim, 2015 (ISBN: 978-3-527-33605-0).

[4] F. Affeldt, S. Tolppanen, M. Aksela, I. Eilks, The potential of the non-formal educational sector for supporting chemistry learning and sustainability education for all students a joint perspective from two cases in Finland and Germany, Chem. Educ. Res. Pract., 2017, 18, 13-25.

[5] N. Garner, A. Siol, I. Eilks, The potential of non-formal laboratory environments for innovating the Chemistry curriculum and promoting secondary school level students education for sustainability, Sustainability, 2015, 7, 1798-1818.

[6] E. Luzzi, V. Ambrogi, G. Filippone, B. Liguori, M.S. De Luna, P. Aprea, Increasing awareness of materials and the environment: Hands-on outreach activity presenting water purification materials and concepts, J. Chem. Educ., 2021, 98, 1296-1301.

[7] V. Domenici, The role of Chemistry Museums in chemical education for the students and the general public: Italy, a case of study, J. Chem. Educ., 2008, 85, 1365-1369.

[8] Autori vari, La chimica nei Musei. Creatività e conoscenza (curatori V. Domenici & L. Campanella), Pisa University Press, Pisa, 2020.

[9] C. Maurizio, Alla scoperta dei Musei delle Scienze: un supporto alle discipline STEM, La Tecnica della Scuola, 07/02/2024.

[10] M. H. Land, Full STEAM ahead: The benefit of integrating the arts into STEM, Procedia Computer Science, 2013, 20, 547-552.

[11] E. Perignat, J. Katz-Buonincontro, STEAM in practice and research: An integrative literature review, Thinking Skills and Creativity, 2019, 31, 31-43.

[12] N. Walshe, E. Lee, D. Lloyd, R. Sapsed, STEM to STEAM as an approach to human development, in Why Science and Art Creativities Matter, Publisher Brill, 2019, pp. 337-357.

[13] P. Mahaffy, Moving chemistry education into 3D: A tetrahedral metaphor for understanding Chemistry. Union Carbide Award for Chemical Education, J. Chem. Educ., 2006, 83, 49.

[14] J. Sjöström, Towards bilding-oriented Chemistry education, Science & education, 2013, 22, 1873-1890.

[15] V. Domenici, STEAM project-based learning activities at the Science Museum as an effective training for future Chemistry teachers, Education Sciences, 2022, 12(1), 30.

[16] V. Domenici, I musei scientifici come luogo privilegiato per la progettazione e la realizzazione di attività educative STE(A)M, in La chimica nei musei. Creatività e conoscenza (curatori V. Domenici e L. Campanella), Pisa University Press, Pisa, 2020.

[17] V. Domenici, Progettazione di attività didattiche STEAM in ambito museale durante i due anni di pandemia Covid-19, La chimica nella scuola (CnS), 2022, 2, 38-40.

[18] V. Domenici, Training of future Chemistry teachers by a historical/ STEAM approach starting from the visit to an historical Science Museum, Substantia, 2023, 27, 23-34.

[19] Sito web del Museo di Storia Naturale di Rosignano (MuSNa): https://musrosi.org/

[20] Sito web del Museo Galileo di Firenze: https://museogalileo.it/it/

[21] Sito dei progetti speciali di didattica dell’Ateneo di Pisa: https://www.unipi.it/index.php/docenti2/itemlist/category/1795-progetti-speciali-per-la-didattica.

[22] Sito web della collezione di strumenti storici scientifici del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa: https://ricerca.dcci.unipi.it/instrument-museum.html

[23] V. Domenici, Strumenti storici scientifici e insegnamento della chimica: i risultati di una attività svolta dagli studenti universitari del corso di laurea in Chimica dell’Università di Pisa, Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, 2023, Vol. IV (1), 165-172.

[24] Sito con l’annuncio della giornata conclusiva del progetto: https://www.dcci.unipi.it/giornata-collezione-strumenti-2024.html

[25] V. Domenici, L’utilità di un approccio integrato nella didattica della chimica, La chimica nella Scuola (CnS), 2024, 1, 71-80.

[26] N. Fitriyana, A. Wiyarsi, H. Pratomo, M. Marfuatun, The importance of integrated STEM learning in chemistry lesson: perspectives from hogh school and covational school chemistry teachers, J. Tech. Sci. Educ., 2024, 14, 418-437.

[27] Sito web del Museo degli Strumenti di Fisica dell’Università di Pisa: https://www.msf.sma.unipi.it/collezioni/

[28] Sito web della Ludoteca Scientifica dell’Università di Pisa: https://www.msf.sma.unipi.it/storia-lus/

[29] Sito della Fondazione Galilei a Pisa con il catalogo degli strumenti di Antonio Pacinotti: http://www.fondazionegalileogalilei.it/fondo_pacinotti/strumenti_pacinotti/strumenti_p.html

[30] Pagina web con la descrizione della cassetta di aggressive chimici: https://ricerca.dcci.unipi.it/cassetta-aggressivi-chimici.html

[31] Pagina web con la descrizione del prisma di KBr: https://ricerca.dcci.unipi.it/prisma-di-kbr.html

[32] I. Morisetti, E. Servida, L. Ronzon, Da gabinetti scientifici a musei scolastici: il patrimonio dei licei scientifici per co-costruire nuove competenze e relazioni, Scientia, 2024, 1, 151-184.

[33] V. Domenici, Andiamo al museo! Un progetto interdisciplinare a Scienze della Formazione Primaria, La chimica nella scuola (CnS), 2023, 5, 75-79.

[34] D. Gamito-Marques, In praise of a historical storytelling approach in science education, Isis, 2020, 111(3), 582-587.

[35] A. Franza, G. Pratesi, Learning sciences from the past: Recovery, study, and cataloging of a Historical Natural History School Museum, Educ. Sci., 2024, 14(1), 80.

[36] H. L. Ballard, L. D. Robinson, A. N. Young, G. B. Pauly, L. M. Higgins, R. F. Johnson, J. C. Tweddle, Contributions to conservation outcomes by natural history museum-led citizen science: Examining evidence and next steps, Biological Conservation, 2017, 208, 87-97.

[37] L. F. Bernarduzzi, E. M. Bernardi, School, Museum, University: A community for science education, Nuovo Cimento C – Colloquia and Communications in Physics, 2023, 46, 6.