La densità come concetto chiave: un percorso verticale e fenomenologico

Marco Caruso

I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia

e-mail: marco.caruso@ruffini.imperia.it

Indice

2. Le sfide dell’insegnamento – La densità

3. Metodologie didattiche per affrontare le misconcezioni

4. Percorso didattico ed esperimenti

5. Varianti avanzate per proseguire il percorso

Abstract. This article presents a vertical teaching path on density, designed for students from middle school to university. A phenomenological approach and the macro-micro-symbolic triangle are used to build a progressive understanding of the concept. Common misconceptions and preconceptions are addressed, with experiments such as saline solution stratification supporting the correction of erroneous ideas. The article incorporates active teaching methodologies and reflects on how density can serve as a gateway to fundamental scientific literacy.

Keywords: densità; approccio fenomenologico; metodologie didattiche attive; alfabetizzazione scientifica

La densità, definita come il rapporto tra massa e volume, è un concetto fondamentale nelle scienze, ma spesso mal compreso dagli studenti. Un percorso didattico verticale offre l’opportunità di consolidarne progressivamente la sua comprensione, adattandosi ai diversi livelli cognitivi e alle esperienze degli studenti.

L’approccio descritto in questo articolo nasce dal progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) nel quale sono state sviluppate attività laboratoriali integrate per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Queste attività sono state successivamente sperimentate in un corso di formazione rivolto agli insegnanti, al fine di supportare l’adozione di metodologie didattiche attive e fenomenologiche. In particolare, il progetto si è concentrato sull’uso di esperimenti pratici e sull’approccio laboratoriale, per rendere la densità un concetto comprensibile e accessibile, partendo dall’osservazione diretta dei fenomeni.

L’approccio si fonda su due pilastri principali:

1. Metodologia fenomenologica, che privilegia l’osservazione e la manipolazione diretta dei fenomeni per favorire l’apprendimento esperienziale, come suggerito da Dewey (1938) e da Kolb (1984) [1, 2] nella teoria del ciclo dell’apprendimento esperienziale

2. Triangolo macro-micro-simbolico, un modello sviluppato da Johnstone (1991) [3] che collega osservazioni macroscopiche, spiegazioni microscopiche e rappresentazioni simboliche, essenziale per superare le difficoltà cognitive nell’apprendimento della chimica

Secondo Johnstone, l’apprendimento della chimica richiede di partire dall’osservazione diretta del mondo naturale, favorendo un approccio fenomenologico. Questo significa procedere come segue.

• Iniziare dal macro: gli studenti devono familiarizzare con fenomeni tangibili, come il comportamento delle sostanze o i cambiamenti di stato. Ciò crea un punto di riferimento concreto, che diventa essenziale per costruire concetti più astratti.

• Costruire un ponte verso il micro: l’interpretazione microscopica deve essere introdotta gradualmente e in modo guidato, spiegando come le interazioni tra particelle possano spiegare i fenomeni osservati. Questo passaggio richiede strumenti di visualizzazione (es. modelli tridimensionali, simulazioni) e una comprensione del funzionamento degli strumenti analitici utilizzati per studiare il micro.

• Integrare il simbolico: una volta consolidati i legami tra macro e micro, le rappresentazioni simboliche come formule chimiche ed equazioni devono essere introdotte per formalizzare le conoscenze acquisite.

Johnstone sottolinea l’importanza di comprendere a fondo il funzionamento degli strumenti scientifici, come microscopi elettronici, spettroscopi e altri dispositivi analitici. Questi strumenti diventano fondamentali per “sfiorare” la dimensione microscopica, poiché non possiamo accedervi direttamente. Questo richiede una conoscenza chiara delle basi operative degli strumenti, la capacità di interpretare i dati forniti, collegandoli al livello macroscopico, e una consapevolezza delle limitazioni degli strumenti e degli errori sperimentali, per evitare di affidarsi ciecamente ai risultati senza un’adeguata analisi critica.

L’approccio triangolare di Johnstone è fondamentale per superare le difficoltà cognitive associate alla chimica. Molti studenti tendono a concentrarsi esclusivamente sul livello simbolico (formule ed equazioni), perdendo il collegamento con il mondo reale, il mondo microscopico e particellare. Altri si bloccano tra il macro e il micro, non riuscendo a immaginare il mondo particellare e a collegarlo ai fenomeni osservati; altri ancora, credono che ciò che osservano sia spiegato semplicemente dalle leggi e dalle equazioni che conosciamo oggi, senza rendersi conto che esse stesse sono state sviluppate partendo da osservazioni-esperimenti e non viceversa. Questo malinteso può impedire loro di apprezzare il legame tra teoria e pratica, tra il modello matematico e la realtà fisica. L’approccio triangolare aiuta a colmare queste lacune, mostrando come ogni livello – simbolico, microscopico e macroscopico – sia interconnesso e come il passaggio da uno all’altro richieda una comprensione completa di tutti gli aspetti.

2. Le sfide dell’insegnamento – La densità

Gli studenti spesso arrivano in aula con idee intuitive, ma errate, come la confusione tra densità e peso, o l’errata associazione della viscosità con il galleggiamento. Le misconcezioni più comuni includono:

• L’idea che l’olio galleggi sull’acqua perché è “più leggero” invece che meno denso

• La percezione che materiali più voluminosi siano automaticamente più densi

I preconcetti (intuizioni corrette, ma incomplete) riguardano spesso la definizione di densità come la quantità di massa in un dato volume, ma non si coglie che la densità è una proprietà intensiva e non estensiva. Questo significa che la densità non varia al variare delle dimensioni del sistema, ma dipende esclusivamente dalla natura della sostanza e dalla temperatura.

3. Metodologie didattiche per affrontare le misconcezioni

Secondo Bruner (1961) [4], un approccio attivo che metta lo studente al centro del processo di apprendimento è essenziale per scardinare le idee errate.

Gli esperimenti progettati devono:

• creare situazioni in cui le misconcezioni portino a risultati non coerenti con le osservazioni

• guidare la riflessione critica sul fallimento, facilitando una ristrutturazione cognitiva

3.1 Approccio fenomenologico

Nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, l’insegnamento della chimica spesso soffre di un’eccessiva astrazione. L’approccio fenomenologico consente agli studenti di partire da osservazioni dirette e concrete, seguendo un modello di insegnamento induttivo. L’insegnante può introdurre concetti complessi gradualmente, partendo dall’esperienza.

3.2 Triangolo macro-micro-simbolico

Per una comprensione profonda della densità, è essenziale guidare gli studenti attraverso il triangolo di Johnstone:

• Macro - Osservazione di fenomeni visibili, come la stratificazione di liquidi

• Micro - Spiegazioni basate sulla struttura molecolare (polarità, legami)

• Simbolico - Utilizzo di formule chimiche, equazioni e grafici

4. Percorso didattico ed esperimenti

Il percorso didattico proposto richiede prerequisiti di base che solitamente si acquisiscono al termine della scuola secondaria di primo grado. Tra questi: la capacità di riconoscere relazioni di proporzionalità tra grandezze diverse, una comprensione intuitiva del concetto di densità, anche in contesti non scientifici (ad esempio, la densità di popolazione), e la conoscenza empirica del galleggiamento, senza però un’analisi quantitativa dei fenomeni.

Le attività possono essere svolte seguendo l’ordine numerico indicato in questo articolo. Le prime due, basate su un approccio fenomenologico, sono finalizzate a correggere eventuali concezioni errate e a consolidare le conoscenze pregresse; le attività 3 e 4, invece, sono più adatte al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, poiché permettono un passaggio graduale dall’osservazione macroscopica all’analisi microscopica e simbolica.

Prima di introdurre attività nuove o esperimenti complessi, è fondamentale ripassare i concetti appresi precedentemente per consolidare la comprensione. Ecco alcune attività pratiche che si potrebbero proporre agli studenti durante il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per riprendere e rafforzare il concetto di densità.

Attività 1. Galleggiamento di materiali diversi

Obiettivo: Rivedere il concetto di densità attraverso il galleggiamento dei materiali.

Materiali: Campioni di diversi materiali (legno, plastica, metallo) e una bacinella con acqua.

Procedura: Gli studenti prendono dei campioni di materiale diverso e verificano se galleggiano o affondano nell’acqua.

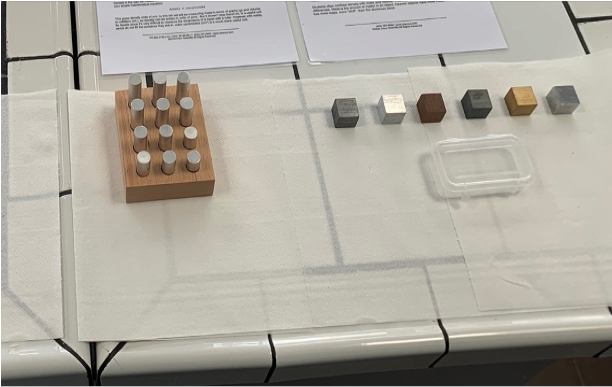

Analisi: I materiali che galleggiano sono meno densi dell’acqua, mentre quelli che affondano hanno una densità maggiore. Si possono osservare le forme degli oggetti per dimostrare che il galleggiamento e la densità non dipendono dalla forma (Figura 1), ma dalla relazione tra massa e volume. Gli studenti dovrebbero riflettere sulle condizioni operative, considerando l’importanza di come si conduce l’esperimento, cioè il controllo delle variabili (stesso volume d’acqua, oggetti comparabili per dimensione e composizione) e la ripetibilità della prova.

Figura 1. L’immagine mostra materiali simili per forma e volume, ma di masse diverse: i cilindri sono stati utilizzati dagli studenti per determinare la massa degli oggetti tramite il metodo dell’immersione in acqua, osservando lo spostamento del livello del liquido; l’esperimento ha permesso di comprendere che la densità non dipende solo dalla massa o dal volume considerati separatamente, ma dal loro rapporto, influenzando il galleggiamento e il comportamento nei fluidi (Laboratorio PLS “I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia)

Attività 2. Prove di galleggiamento con liquidi diversi

Obiettivo: Confrontare il galleggiamento in vari liquidi per comprendere l’influenza della densità.

Materiali: Acqua, olio, alcol etilico, e piccoli campioni della stessa massa e dimensione (Figura 2).

(Si può utilizzare anche un solo campione per le diverse immersioni, purché tra una immersione e l’altra venga pulito e asciugato).

Procedura: Gli studenti immergono il/i campione/i nei diversi liquidi e osservano il comportamento.

Analisi: Il galleggiamento o l’affondamento del/i campione/i dipende dalla densità del liquido in cui vengono immersi.

Figura 2. Esempi di campione utilizzabili nelle attività 2 e 4 (Laboratorio PLS “I.I.S. “G Ruffini” di Imperia)

Attività 3. Stratificazione di soluzioni saline

Obiettivo: Mostrare l’effetto della densità in soluzioni saline con stessa natura chimica ma densità diverse.

Materiali: Soluzioni saline con concentrazioni crescenti di NaCl, coloranti alimentari, provette.

Procedura: L’insegnante prepara una provetta contenente soluzioni saline di diversa concentrazione e fa osservare come esse si separano in strati distinti. Gli studenti cercano di replicare l’esperimento e verificano che la stratificazione avviene solo se le soluzioni vengono versate nella provetta con una certa accortezza.

Discussione: Dopo che le soluzioni si sono stratificate, si discute del motivo per cui, se si agita la provetta, la soluzione diventa omogenea. La densità differente è il fattore che ha permesso la stratificazione, ma poiché le soluzioni saline hanno la stessa natura chimica, la separazione scompare quando il sistema è perturbato. A confronto, un esperimento con acqua, olio ed alcol (come mostrato nella figura 3 sulla sinistra) evidenzierà che la differenza chimica tra i liquidi (polarità vs. apolarità) è fondamentale per ottenere una stratificazione stabile.

Sempre in figura 3 si mostra come acqua e olio, avendo densità differenti, si separano nettamente formando due strati distinti, a causa delle loro diverse caratteristiche chimiche. In contrasto, acqua e alcol, pur con densità ancora più dissimili, appaiono, invece, come un miscuglio omogeneo, poiché entrambi polari (vedi il vino).

Figura 3. Densità vs. natura chimica: sulla sinistra una miscela eterogenea di liquidi ottenuti grazie alla diversa densità e natura chimica, sulla destra una provetta contenente soluzioni saline di NaCl colorate con colorante alimentare stratificate solamente grazie alla diversa densità (Laboratorio PLS “I.I.S. “G Ruffini” di Imperia)

Attività 4. La galleggiabilità dei corpi e il Principio di Archimede

Obiettivo: Esplorare la galleggiabilità dei corpi e determinare la densità dei materiali utilizzando il principio di Archimede.

Materiali: Cilindro graduato o bacinella contenente acqua, cilindri o cubetti di diverso materiale come mostrato in figura 2, bilancia tecnica mostrata in figura 1, filo resistente per sospendere gli oggetti.

Procedura: (a) Misura della massa: determinare la massa di ciascun oggetto utilizzando una bilancia tecnica e annotare i risultati (prestare attenzione a portata e sensibilità dello strumento). (b) Determinazione del volume: riempire un cilindro graduato con un volume noto di acqua (prestare attenzione a portata, ma soprattutto sensibilità, divisione e altri dati riportati dal produttore, ad es. temperatura); immergere delicatamente l’oggetto nell’acqua, assicurandosi che sia completamente sommerso; misurare il nuovo livello del liquido e calcolare il volume dell’oggetto come differenza tra il livello finale e quello iniziale.

Calcolo della densità: Applicare la formula della densità scrivendo la formula con le unità di misura e usando nei calcoli il giusto numero di cifre significative.

È essenziale distinguere tra il volume dell’oggetto e il volume di acqua spostata: se l’oggetto è completamente sommerso, il volume di acqua spostata coincide con il volume dell’oggetto; se l’oggetto galleggia, il volume di acqua spostata rappresenta soltanto la parte sommersa dell’oggetto, risultando inferiore al suo volume totale.

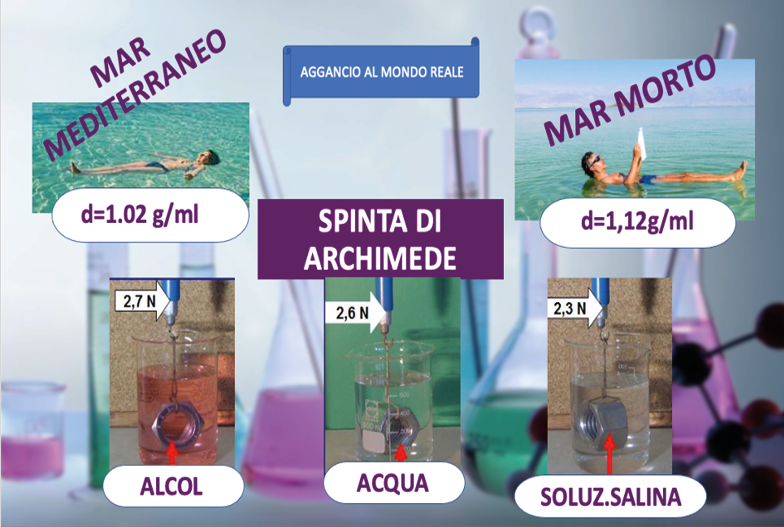

Discussione: Gli studenti analizzano la relazione tra densità e galleggiamento, esplorando il concetto di spinta verso l’alto e di volume di fluido spostato. Durante l’esperimento, vengono evidenziati eventuali errori sperimentali, come letture imprecise del livello dell’acqua o masse non perfettamente determinate, e sottolineati alcuni collegamenti con il mondo reale (Figura 4).

Figura 4. Aggancio al mondo reale: nell’immagine si mostra come la diversa densità di Mar Mediterraneo e Mar Morto influisca sulla galleggiabilità dei bagnanti (i dati di densità dei bacini sono facilmente reperibili), evidenziando che una maggiore densità corrisponde a un contenuto maggiore di Sali; nelle tre prove sottostanti i valori mostrati dai tre dinamometri (strumenti per misurare le forze), chiariscono che all’aumentare della densità aumenta la spinta di Archimede e che, conseguentemente, è minore il valore di forza peso registrata

5. Varianti avanzate per proseguire il percorso

Il percorso didattico proposto si sviluppa in modo verticale, con l’obiettivo di accompagnare gradualmente gli studenti dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado fino a un livello di approfondimento universitario. La scelta di questa progressione è determinata dalla necessità di introdurre i concetti in modo graduale, partendo da un approccio fenomenologico nelle prime fasi, per poi evolvere verso un’analisi quantitativa più rigorosa.

Le prime attività sono progettate per favorire la comprensione intuitiva della densità e del galleggiamento, senza introdurre formalismi matematici o concetti legati agli errori sperimentali. Solo successivamente, nell’attività 4, si inizia a introdurre la questione della precisione strumentale e delle cifre significative, ponendo le basi per una trattazione più analitica.

Questo percorso trova la sua naturale prosecuzione in ambito universitario, dove la sperimentazione richiede un’analisi dettagliata degli errori e delle incertezze. La trattazione matematica, che negli anni iniziali della scuola secondaria sarebbe prematura, diventa essenziale per comprendere la validità e l’affidabilità delle misure scientifiche. L’obiettivo finale è, quindi, sviluppare negli studenti una consapevolezza progressiva della metodologia sperimentale, conducendoli da una comprensione qualitativa dei fenomeni fino a una loro formalizzazione rigorosa.

Di seguito si delineano le attività specifiche per la determinazione della densità che, in coerenza con quanto esposto, possono essere proposte in ambito universitario.

5.1 Utilizzo di celle di carico a strain gauge

Le celle di carico a strain gauge sono strumenti capaci di misurare direttamente la forza di Archimede. Questi trasduttori, che convertono quanto misurato direttamente in un segnale elettrico, permettono di ottenere dati con un buon grado di accuratezza e introdurre gli studenti all’analisi delle incertezze strumentali e delle fonti di errore.

Usando una configurazione a quattro terminali è possibile effettuare misure di precisione che eliminano l’influenza della resistenza di cavi e connettori, garantendo una maggiore accuratezza. Questa configurazione minimizza errori legati al circuito elettrico.

Per migliorare ulteriormente l’accuratezza delle misure, l’esperimento può essere svolto a temperatura controllata. Un’opzione efficace consiste nell’utilizzo di un bagno di ghiaccio fondente (0 °C, 273 K), verificato tramite termometri a resistenza (RTD) opportunamente tarati.

È importante sottolineare che predisporre di un setup controllato permettere di discutere la propagazione degli errori, sia sistematici sia casuali, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire concetti avanzati di metrologia e fisica sperimentale.

Un percorso verticale e fenomenologico, come quello qui presentato, consente di affrontare e superare le misconcezioni più comuni, permettendo agli studenti di costruire una comprensione solida e progressiva del concetto di densità.

Gli esperimenti proposti sono stati progettati per mettere in crisi le idee errate degli studenti e guidarli verso una ristrutturazione cognitiva basata sull’osservazione e sulla riflessione critica.

Inizialmente, il concetto di densità viene esplorato attraverso il galleggiamento di materiali diversi, che permette di evidenziare come il comportamento di un corpo immerso in un liquido dipenda dalla sua densità e non dalla sua massa assoluta.

Successivamente, il galleggiamento in liquidi diversi rafforza questa idea mostrando che la spinta di Archimede dipende anche dalla densità del fluido, e non solo da quella dell’oggetto immerso. Il concetto viene poi approfondito con la determinazione sperimentale della densità dei solidi, utilizzando strumenti di misura e introducendo un primo approccio quantitativo.

Infine, la stratificazione delle soluzioni saline dimostra come la densità influenzi la disposizione dei liquidi nei sistemi eterogenei, ma non sia la sola e unica responsabile di tale fenomeno.

Il percorso didattico qui presentato permette una transizione graduale dall’osservazione qualitativa alla formalizzazione quantitativa, sviluppando negli studenti una crescente consapevolezza metodologica e sperimentale.

L’introduzione di strumenti avanzati nelle fasi più mature del percorso offre, inoltre, l’opportunità di approfondire la metrologia e l’analisi degli errori sperimentali, fondamentali per un approccio scientifico rigoroso.

Questa progressione non solo consente di superare le difficoltà concettuali, ma fornisce agli studenti strumenti per affrontare in modo critico e autonomo problemi più complessi, rafforzando le loro competenze scientifiche e la loro capacità di interpretare dati sperimentali con rigore e consapevolezza.

[1] J. Dewey, Experience and Education, Macmillan, New York, 1938.

[2] D. A. Kolb, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1984.

[3] A. H. Johnstone, Why is science difficult to learn? Things are seldom what they seem, J. Comput. Assist. Learn., 1991, 7, 75–83.

[4] J. S. Bruner, The Process of Education, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1961.