Iscriversi ai Corsi di Laurea in Chimica:

uno studio sulle motivazioni alla base della scelta

Oreste Tarallo1, Alexa Fantozzi², Silvia Galano 2 e Italo Testa2

1Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; ²Dipartimento di Fisica “E. Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

e-mail: oreste.tarallo@unina.it

Indice

Abstract. Academic drop-out is influenced by a wide range of factors, including social, economic, and psychological aspects. In this preliminary study, we focus on the psychological factors and explore the motivations driving university freshmen to enroll in a chemistry program. To achieve this, we surveyed approximately 1,000 students from various Italian universities, assessing their motivations, attitudes, identity, and self-efficacy in chemistry. A cluster analysis identified four distinct student profiles: Moderately Motivated, Highly Motivated, Differently Motivated, and Failed Admission, each significantly associated with the contextual variables measured. Our findings reveal that fewer than one in five chemistry freshmen are highly motivated, highlighting the need for greater attention to orientation policies at both local and national levels.

Keywords: abbandono universitario; motivazione; autoefficacia; orientamento universitario

Sebbene negli ultimi anni in molti Paesi (e in particolare in quelli dell’OECD) sia cresciuta la percentuale di laureati triennali, magistrali o dottorali, e le previsioni del mercato del lavoro indichino un sostanziale aumento di personale altamente qualificato e istruito [1], si registra parimenti un consistente aumento nel numero di coloro che abbandonano gli studi universitari senza conseguire il corrispondente titolo di studio (drop-out) [1-2]. L’Italia, ad esempio, registra uno dei tassi di abbandono più alti tra gli studenti universitari [3-6]. Il tema del drop-out merita quindi particolare attenzione, poiché l’istruzione universitaria non rappresenta solo un investimento in capitale umano con benefici economici e professionali per la società, ma svolge anche e soprattutto un ruolo essenziale nella formazione e nello sviluppo della persona. L’università non è solo un luogo di apprendimento tecnico, ma uno spazio di crescita culturale, di affinamento del pensiero critico e di sviluppo della capacità di adattarsi a contesti in continua evoluzione. Un elevato livello di istruzione, infatti, non solo accresce la produttività e le prospettive di guadagno, ma permette agli individui di affrontare meglio i cambiamenti economici e sociali. Considerando che i lavori più ambiti richiedono competenze sempre più avanzate, è fondamentale incentivare il completamento degli studi universitari per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e favorire la crescita collettiva.

Ma quali sono le principali cause di drop-out? Le ricerche in ambito nazionale ed internazionale, basate su modelli sociologici, psicologici ed economici, suggeriscono che il drop-out è dovuto a un lungo processo decisionale, influenzato non da un unico fattore, ma piuttosto da un’interazione tra diversi fattori, tra i quali si annoverano quelli di tipo demografico (genere, età), personale (background sociale, performance scolastica), psicologico (motivazione, attitudini), istituzionale (qualità dell’insegnamento, ambiente di apprendimento), nazionale (politiche finanziarie). Se dunque, da una parte, è possibile individuare i fattori “forti”, che sono quelli più noti e studiati, che non rientrano nella sfera di influenza dell’università (come, ad esempio, l’età, il genere, il background sociale, e le politiche finanziarie degli stati), dall’altra, si sa molto meno circa i fattori “deboli”, legati alla sfera affettiva, che invece possono essere influenzati in qualche modo dall’istituzione accademica [7-8].

Per questo studio, sono rilevanti i modelli psicologici che pongono l’enfasi soprattutto su motivazione, autoefficacia, identità e attitudine verso le discipline del corso di studio.

• La motivazione è spesso considerata come uno dei principali fattori che intervengono nell’apprendimento e influenza fortemente il modo in cui gli studenti apprendono, la loro performance e il tipo di obiettivi che si prefissano [9]. In questo ambito di ricerca, la teoria dell’autodeterminazione (Self Determination Theory, SDT) [10], è un quadro di riferimento per lo studio del ruolo e dello sviluppo della motivazione nel contesto dell’educazione. Alla base di questa teoria c’è il considerare l’autodeterminazione un fattore fondamentale per coltivare negli studenti un interesse nell’apprendimento e sviluppare un sentimento di fiducia nelle proprie abilità. Secondo la SDT, gli studenti autodeterminati provano un senso di libertà nel fare ciò che considerano interessante, importante e fortemente corrispondente alle loro scelte individuali e valori. Quindi gli studenti differiscono non solo per quanto sono motivati, ma anche per la qualità della loro motivazione e delle ragioni per le quali studiano [11].

• L’autoefficacia è l’autovalutazione di una persona sulla competenza in merito a compiti o attività specifici che si intende o si è obbligati a fare [12]. L’autoefficacia è quindi la misura in cui ci si valuta come bravi in un compito in chiave futura ed è, quindi, un costrutto che predice l’intenzione di mettere in atto uno specifico comportamento [13]. A loro volta, forme di motivazione più autonome sono associate all’autoefficacia, che agisce anche come mediatore dell’effetto della motivazione sull’intenzione di comportarsi [14]. Molti studi hanno dimostrato che l’autoefficacia predice le intenzioni di iscrizione ai corsi di laurea di area STEM [15-16] e, viceversa, gli studenti che scelgono di studiare una laurea di area STEM hanno un’autoefficacia significativamente più alta [17]. Pertanto, oltre a essere un potente predittore dei risultati di performance degli studenti [18], l’autoefficacia è principalmente correlata alla dimensione intrinseca ed estrinseca del nostro quadro degli atteggiamenti degli studenti.

• L’identità disciplinare può essere definita come il processo attraverso il quale “le persone, utilizzando l’aspetto riflessivo del sé, nominano sé stesse in termini di designazioni o etichette posizionali” [19]. In altre parole, l’identità di un individuo è il risultato di un processo dinamico basato su negoziazioni personali e sociali con i membri di una comunità [20]. In questo quadro, l’autoidentificazione è considerata un modo per caratterizzare l’aspetto specifico di un’identità sociale più generale. In quanto tale, il processo di sviluppo dell’identità in una particolare disciplina è influenzato anche dalle altre identità personali dello studente (ad esempio, il genere) e dalle esperienze personali legate alla disciplina [21-22]. Nella ricerca internazionale, il quadro teorico dell’identità è stato spesso utilizzato per indagare la misura in cui gli studenti si impegnano nelle attività legate alle STEM e, in particolare, per comprendere meglio le loro scelte di carriera. In particolare, l’identità STEM è stata identificata come un costrutto significativo che influenza positivamente l’impegno nell’apprendimento e le aspirazioni di carriera degli studenti in ambito STEM [23], nonché i loro approcci all’apprendimento [22]. Inoltre, l’identità STEM è risultata essere il fattore predittivo più accurato per gli studenti delle scuole superiori che intendono intraprendere una specializzazione universitaria STEM [24].

• L’attitudine, o atteggiamento, verso una materia è definita come un sentimento o una predisposizione a porsi favorevolmente o sfavorevolmente a quella materia [25]. Studi recenti definiscono l’attitudine come un giudizio valutativo che può influenzare scelte, decisioni e comportamenti [26]. I lavori precedenti nell’ambito della ricerca in didattica delle scienze hanno chiaramente dimostrato che l’apprendimento e la scelta di carriera degli studenti in una particolare disciplina possono essere influenzati dai loro atteggiamenti nei confronti di tale disciplina [27] e che l’atteggiamento degli studenti verso le scienze, e le STEM in generale, peggiora nel corso della scuola media e secondaria [28].

La rassegna della letteratura internazionale suggerisce una dipendenza dell’abbandono degli studenti a livello universitario in ambito scientifico da una serie di variabili psicologiche. Tuttavia, in Italia, non sono state ancora condotte indagini a livello nazionale mirate a misurare tali variabili tra studenti iscritti al primo anno di un corso STEM. Sebbene il mondo accademico sia sempre più attento a mettere a punto strategie volte a ridurre il tasso di abbandono, questa mancanza di studi è dovuta essenzialmente al fatto che mancano progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN) in ambito didattico che possano permettere una raccolta dati significativa. Gli unici progetti finanziati a livello nazionale dal ministero dell’Università sono quelli a carattere di orientamento, come quelli generalisti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o quelli più specialistici come l’ormai ventennale Piano Lauree Scientifiche (PLS). Una delle caratteristiche del PLS recentemente rifinanziato riguarda proprio “le iniziative di orientamento messe in atto dalle Università al fine di supportare gli studenti in una scelta consapevole del percorso di Laurea in modo tale che l’aumento delle iscrizioni, di centrale importanza nelle politiche ministeriali, si accompagni alla contestuale riduzione dei tassi di abbandono”. In questo quadro si riconosce, quindi, l’importanza della riduzione dei tassi di abbandono e dei possibili fattori che possano prevenirlo al fine di ottimizzare le risorse sia a livello nazionale che locale. È con tale spirito che, nel settembre 2023, il PLS chimica nazionale ha intrapreso un’iniziativa di ricognizione sulle matricole dei corsi di laurea in Chimica e Chimica industriale guidate dalle seguenti domande di ricerca.

1) Esistono dei profili, basati sui motivi di iscrizione, che descrivano gli studenti iscritti al CdS di Chimica?

2) Questi profili sono validi rispetto alle variabili psicologiche identità STEM, identità chimica, autoefficacia in chimica, attitudine verso la chimica?

3) Quali sono le differenze significative tra i cluster individuati rispetto alle seguenti variabili:

o Genere

o Tipo di attività di orientamento seguita (PLS, PCTO, Competizioni, Open Day)

o Voto all’esame di stato

o Voto atteso all’esame di chimica

o Distribuzione geografica delle università a cui sono iscritti i partecipanti

L’indagine è stata condotta attraverso un questionario anonimo costruito sulla letteratura in didattica della chimica e delle scienze [22, 27, 29] suddiviso nelle seguenti sezioni.

- Informazioni personali: genere, età

- Informazioni di contesto: sede universitaria, corso di laurea scelto, indirizzo di scuola secondaria seguito, voto all’esame di stato, tipo di attività extracurriculari seguite durante la scuola secondaria

- Motivi per l’iscrizione e aspettative di successo al corso di chimica: 20 affermazioni sui motivi dell’iscrizione con scala LIKERT a 5 livelli (1 = per niente importate; 5 = del tutto importante). Esempio di affermazioni: Propensione verso le materie previste dal corso; Per stare insieme agli amici; Mancata ammissione ad altri corsi di laurea. Per l’aspettativa sul corso si è chiesto quale voto ti aspetti al corso di Chimica con 4 alternative: 18-21; 22-24; 25-27; 28-30.

- Identificazione professionale con la chimica e con le STEM: 5 domande con scala LIKERT a 5 livelli (1 = per niente; 5 = del tutto). Esempio di domande e affermazioni: Quanto ti identifichi come un chimico? Mi considero una persona che vuole fare più di tutto una professione STEM; Mi piace la scienza e la tecnologia e ho delle qualità che possono andare bene per una professione STEM

- Attitudine verso la chimica: 15 domande con scala LIKERT a 5 livelli (1 = per niente d’accordo; 5 = del tutto d’accordo). Esempi di domande: Studio la chimica molto volentieri; Penso sia importante conoscere la chimica; Penso di avere successo nello studio della chimica. Dopo una prima analisi fattoriale esplorativa, le domande sono state raggruppate in tre fattori: interesse, utilità e autoefficacia. Dopo un’analisi fattoriale confermativa, i primi due fattori legati all’interesse verso la chimica e l’utilità percepita della chimica sono stati unificati in un unico fattore, che abbiamo continuato a chiamare per semplicità “attitudine verso la chimica” (McDonald’s omega = 0.86), mentre il terzo fattore è stato utilizzato come misura dell’autoefficacia (McDonald’s omega = 0.85).

Per rispondere alle domande di ricerca è stata prima eseguita un’analisi dei cluster con il software IBM SPSS utilizzando un metodo gerarchico e usando i punteggi Z delle risposte alle 20 domande sui motivi dell’iscrizione. I cluster sono stati quindi validati mediante analisi della varianza utilizzando come variabili dipendenti l’identificazione professionale con la chimica e con le STEM, l’autoefficacia. Quindi si è effettuato un test del χ2 per le associazioni tra i cluster individuati e il genere, la rilevanza delle attività di orientamento, la macroarea geografica università a cui si è iscritti e il voto atteso all’esame di chimica. Infine, si è studiata mediante analisi della varianza l’associazione tra cluster e voto all’esame di stato.

4.1 Caratteristiche generali del campione delle matricole

Pur avendo raccolto in totale 1.064 questionari, le analisi sono state condotte su 957 di questi in quanto la rimanente parte risultava incompleta. La quasi totalità di partecipanti (83%) era iscritto a un corso di laurea in chimica, l’11% al corso di laurea in chimica industriale, il restante 6% a corsi di laurea collegati alla classe di laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche (es., Chimica dei materiali).Il campione era suddiviso equamente tra studentesse (N = 472, 59%) e studenti (N = 485, 51%). Per quel che riguarda la scuola provenienza, il 30% aveva frequentato un liceo scientifico tradizionale, il 32% un istituto tecnico o professionale, il 22% un liceo scientifico indirizzo scienze applicate, mentre il 16% un liceo a orientamento umanistico (es., liceo classico). Il 16% degli studenti riporta il voto massimo (100) all’esame di stato. La distribuzione dei voti è plurimodale, con una media pari a 83 ± 12, il primo quartile corrispondente alla votazione pari a 74, il secondo alla votazione 83, il terzo alla votazione 94.

Per quel che riguarda la partecipazione ad attività extracurriculari, la situazione si presenta come atteso molto frammentata. Il 29% aveva partecipato ad almeno un’attività PLS, il 47% aveva partecipato ad almeno un progetto nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), il 58% aveva partecipato ad almeno un open day. Solo il 19% aveva partecipato ad almeno una competizione a tema chimico. Poco meno di un quinto (16%) non aveva seguito nessuna attività di orientamento extracurriculare.

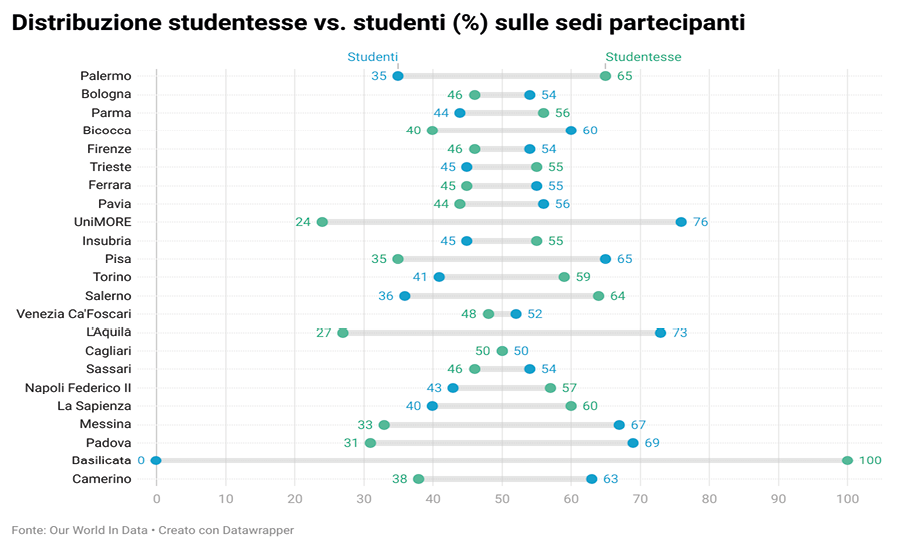

La figura 1 riporta la distribuzione delle risposte ricevute rispetto alle sedi dei corsi di studio.

La maggioranza relativa frequentava l’università di Palermo (12,4%), seguita da Bologna (8,6%), Parma (8,2%) e Milano Bicocca (7,5%). In generale circa il 20% dei rispondenti proveniva dal Nord-Ovest, il 37% dal Nord-Est, il 13% dal Centro, l’8% dal Sud e il 21% dal Centro-Isole.

La distribuzione di genere sulle sedi con più di 5 risposte è riportata in figura 2. Si noti che le sedi in cui hanno risposto più studenti sono UniMORE, Bicocca, Pisa, L’Aquila, e Messina, mentre le sedi in cui hanno risposto maggiormente le studentesse sono Palermo, Salerno e la Basilicata. Se si guarda al dato macroregionale, la situazione è molto più equilibrata, con la quasi parità in tutte le macroregioni, tranne nel Sud-Isole, in cui la percentuale di risposte delle studentesse è del 39%.

Figura 1. Distribuzione delle risposte rispetto alle sedi partecipanti all’indagine

Figura 2. Distribuzione delle risposte di studentesse e studenti (in %) rispetto alle sedi partecipanti all’indagine

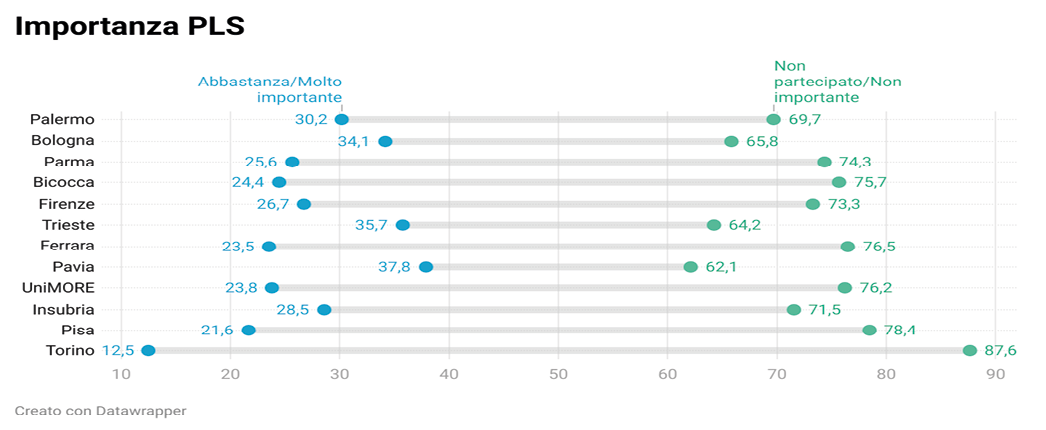

Dato che il questionario è stato somministrato nell’ambito del PLS, si è studiata anche la distribuzione degli studenti che ritenevano il PLS abbastanza o molto importante nella loro scelta vs. gli studenti che non hanno partecipato, o che ritenevano la partecipazione poco importante ai fini della scelta universitaria fatta. In figura 3 si riportano le rispettive percentuali per le università con un numero di risposte maggiore di 30.

Figura 3. Confronto tra la percezione dell’importanza della partecipazione al PLS ai fini dell’iscrizione per le sedi con più di 30 risposte

In media il PLS è considerato importante dal 30% degli studenti immatricolati, con picchi nelle sedi di Bologna, Trieste e Pavia in cui si attesta intorno al 36%. Risultati simili si ottengono anche per quel che riguarda l’importanza del PCTO ai fini dell’iscrizione al corso di chimica, come mostrato in figura 4. Da notare che il PLS è considerato abbastanza o molto importante in modo uguale dagli studenti e dalle studentesse.

Figura 4. Confronto tra la percezione dell’importanza della partecipazione al PCTO ai fini dell’iscrizione per le sedi con più di 30 risposte

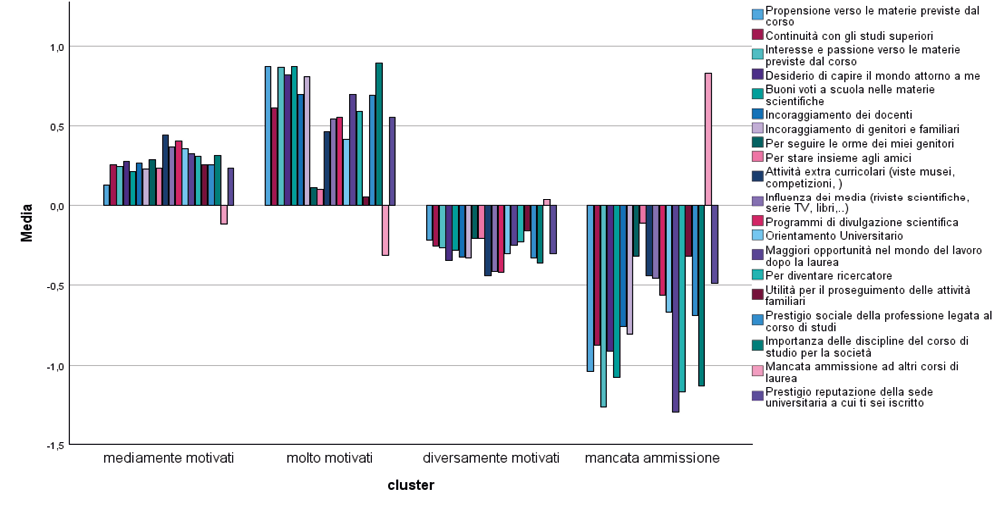

L’analisi di cluster ha restituito quattro profili. In figura 5 è mostrata la distribuzione dei punteggi medi standardizzati delle 20 affermazioni relative ai motivi di iscrizione nei quattro profili.

Figura 5. Distribuzione dei punteggi alle domande sui motivi di iscrizione in funzione dei profili individuati

Il primo cluster (Mediamente motivati, 33,1%) è caratterizzato dal considerare i seguenti motivi molto importanti ai fini dell’iscrizione: Continuità con gli studi superiori; Interesse e passione verso le materie previste dal corso; Buoni voti a scuola nelle materie scientifiche; Propensione verso le materie previste dal corso; Importanza delle discipline del corso di studio per la società. Il secondo cluster (Molto motivati, 16,4%) presenta un pattern simile a quello del primo cluster ma molto più accentuato. Gli studenti di questo cluster, infatti, considerano non solo i precedenti motivi decisamente più importanti di quanto non li consideravano gli studenti del primo cluster, ma sono caratterizzati anche da un maggiore interesse verso il corso di studi (propensione e interesse) e da una nettamente minore importanza del seguire le orme dei genitori e dello stare insieme agli amici. Sono anche alti i punteggi di motivi legati all’utilità del corso di studi, all’importanza della disciplina, al prestigio sociale della professione legata al corso di studi e alle maggiori opportunità nel mondo del lavoro. Il terzo cluster (Diversamente motivati, 41,4%) è caratterizzato da punteggi minori della media in quasi tutti gli indicatori; pertanto, gli studenti potrebbero non aver individuato tra i motivi indicati quello più adatto a loro. Infine, il quarto cluster (Mancata Ammissioni, 9,1%) è caratterizzato da punteggi molto minori della media in tutti gli indicatori tranne quello relativo alla domanda sulla mancata ammissione, che al contrario ha un punteggio superiore alla media.

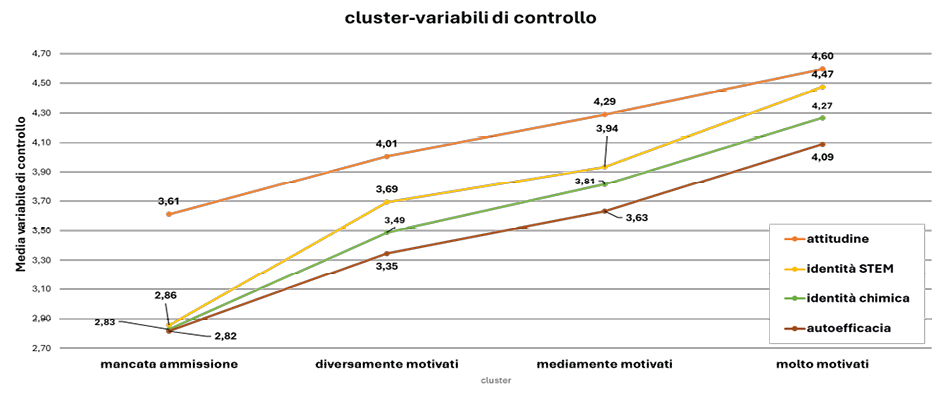

4.3 Validazione dei profili delle matricole

La figura 6 mostra l’andamento delle medie delle domande sull’identità STEM, identità chimica, attitudine verso la chimica e autoefficacia rispetto ai quattro profili individuati. Le differenze sono tutte statisticamente significative, con gli studenti del cluster “mancata ammissione” che hanno punteggi significativamente più bassi degli studenti del cluster “diversamente motivati”, i quali a loro volta hanno punteggi più bassi degli studenti del cluster “mediamente motivati”. Infine, gli studenti del profilo “molto motivati” hanno punteggi significativamente più alti in tutte e quattro le scale rispetto agli altri profili.

Figura 6. Distribuzione dei punteggi alle domande su attitudine, identità STEM, identità chimica e autoefficacia nei quattro profili

4.4 Associazione con variabili di contesto

Risultano significative tutte le associazioni tra i profili e le variabili misurate. In particolare, notiamo l’associazione tra profili e genere χ2(df = 3, N = 957) = 14,396**, Cramer’s V = 0,123**, p < 0,01, con una sovrarappresentazione del genere femminile nel cluster “diversamente motivati” e l’associazione tra profili e percezione sul PLS χ2(df = 12, N = 957) = 76,576***, Cramer’s V = 0,163***, p < 0,001, con una sovrarappresentazione significativa della modalità “molto importante” nel cluster “molto motivati” ed una sottorappresentazione della modalità “molto importante” nel cluster “diversamente motivati”. Quest’ultimo risultato conferma che gli immatricolati molto motivati considerano il PLS, nel caso vi abbiano partecipato, un’esperienza importante ai fini dell’iscrizione. Notiamo anche una associazione significativa tra macroarea geografica e i profili con degli andamenti contrastanti χ2(df = 12, N = 944) = 512,519***, Cramer’s V = 0,425***, p < 0,001: sottorappresentazione della macroarea “Sud” nel cluster “molto motivati”, e sovrarappresentazione della macroarea “Nord-Est” nei cluster “molto motivati”, ma anche in “mancata ammissione”. Infine, notiamo una associazione significativa tra i profili e il voto atteso all’esame di chimica χ2(df = 9, N = 957) = 58,892***, Cramer’s V = 0,143***, p < 0,001, con una sovrarappresentazione della modalità “22-24” nel cluster “mancata ammissione” e una sovrarappresentazione della modalità “28-30” nel cluster “molto motivati”, i quali pertanto risultano essere i più confidenti nella propria preparazione.

In conclusione, si può dire che il cluster più popolato, ovvero i “diversamente motivati”, è quello in cui gli studenti non individuano, tra quelle proposte, una specifica motivazione per l’iscrizione al CdS di area chimica. Una possibile interpretazione potrebbe suggerire che, nonostante il rendimento alto, gli studenti di questo cluster non abbiano un vero e proprio motivo per iscriversi a chimica (hanno le motivazioni meno forti e bassi valori nelle quattro variabili di controllo). Probabilmente questi saranno gli studenti che incontreranno le maggiori difficoltà nel loro percorso universitario, così come quelli appartenenti al cluster “mancata ammissione”. Di contro, il fatto che il cluster degli studenti con forti motivazioni (“molto motivati”) sia composto da meno di uno studente su cinque, e che solo una minoranza degli studenti riconosca come molto importante al fine dell’iscrizione la partecipazione al PLS, dovrebbe richiamare l’attenzione sulle politiche di orientamento dei singoli corsi di studio. Questi risultati ampliano e aiutano a meglio interpretare quelli presentati in recenti articoli [30], pur suggerendo la necessità di estendere il campione a più sedi per incrementare la validità dei risultati stessi.

[1] K. Vogler-Ludwig, N. Düll, B. Kriechel, Arbeitsmarkt 2030 - Wirtschaft und Arbeitsmarkt im digitalen Zeitalter: Prognose 2016, W. Bertelsmann Verlag, 2016.

[2] M. Delogu, R. Lagravinese, D. Paolini, G. Resce, Econ. Model., 2024, 130.

[3] OECD, 2019. Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, 2015.

[4] M. Bratti, D. Checchi, G. de Blasio, LABOUR, 2008, 22, 53.

[5] P. Brunori, V. Peragine, L. Serlenga, ECINEQ, Society for the Study of Economic Inequality, Working Papers, 2010, 31

[6] V. Oppedisan, Econ. of Educ. Rev., 2011, 30, 5.

[7] M. S. Larsen, K. P. Kornbeck, R. Kristensen, M. R. Larsen, H. B. Sommersel, Danish Clearinghouse for educational research, Clearinghouse-forskningsserien, 2013, 15.

[8] A. Sarcletti, S. Müller, Zeitschrift für Bildungsforschung, 2011, 1, 235.

[9] J. E. Ormond, Educational Psychology: Developing Learners (Fourth Ed.), Merrill Prentice Hall, 2003.

[10] E. L. Deci, R. M. Ryan, Handbook of self-determination research, University of Rochester Press, 2002.

[11] E. L. Deci, R. M. Ryan, Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, Plenum Press, New York, 1985.

[12] A. Bandura, Self-efficacy mechanism in physiological activation and health-promoting behavior, in Neurobiology of Learning, Emotion and Affect, (Ed. J. Madden IV), Raven, New York, 1991, pp. 229–269.

[13] M. Hagger, N. Chatzisarantis, Brit. J. Soc. Psych., 2005, 44, 513.

[14] S. N. Sweet, M. S. Fortier, S. M. Strachan, C. M. Blanchard, Can. Psych., 2012, 53, 319.

[15] J. DeWitt, L. Archer, Int. J. Sci. Educ., 2015, 37, 2170.

[16] V. Sawtelle, E. Brewe, L. H. Kramer, J. Res. in Sci. Teach., 2012, 49, 1096.

[17] K.M. Stokking, Int. J. of Sc. Ed., 2000, 22, 1261.

[18] D. H. Schunk, P. R. Pintrich, J. L. Meece, Motivation in education. Theory, research and application., Upper Saddle River, Pearson/Merrill Prentice Hall, 2010.

[19] P. J. Burke, J. E. Stets. Identity theory, Oxford University Press, 2009.

[20] J. Gee, Rev. of Res. in Educ., 2000, 25, 99.

[21] A. Y. Kim, G. M. Sinatra, V. Seyranian, Rev. of Res. in Educ., 2018, 88, 589.

[22] Z. Hazari, G. Sonnert, P. M. Sadler, M.-C. Shanahan, J. Res in Sci. Teach., 2010, 47, 978.

[23] S. Liu, S. Xu, Q. Li, H. Xiao, S. Zhou, Phys. Rev. Phys. Educ. Res., 2023,19, 010138.

[24] Y. Cha, Gen. & Soc., 2013,27, 158.

[25] T. Koballa, F. Crawley, Sc. Sc and Math., 1985, 85, 222.

[26] P. Barmby, P. M. Kind, K. Jones, Int. J. Sci. Educ., 2008, 30, 1075.

[27] T. R. Koballa, S. M. Glynn, Attitudinal and Motivational Constructs in Science Learning, in Handbook of Research on Science Education, (Eds. S. Abell, & N. Lederman), Mahwah, LEA Publishers, 2007, pp. 75-102.

[28] P. P. Potvin, A. Hasni, Studies in Sci. Educ., 2014, 50, 85.

[29] P. Kousa, R. Kavonius, M. Aksela, Chem. Educ. Res. Pract., 2018, 19, 431.

[30] S. Zappoli, M. Milano, CnS – Chimica nella Scuola, 2024, 5, 13.