Strutture tridimensionali nei manuali di Chimica

di fine Ottocento e inizio Novecento

Matteo Chioccioli

Gruppo Interdivisionale di “Epistemologia e Storia della Chimica” della SCI

e-mail: matteo.chioccioli@tiscali.it

Indice

1. I diversi livelli della conoscenza chimica

Abstract. Graphical representations of three-dimensional structures play a pivotal role in the field of chemistry education. Their correct interpretation is indeed essential for a full understanding of basic concepts that are central for both organic and inorganic chemistry. Students should have a deep knowledge of the correct meaning of the symbolic representations that appear in school and university manuals in order to avoid misunderstandings and a meaningless learning of the discipline. The aim of the present work is to analyse two important historical examples: the three-dimensional representations of tetrahedral carbon, proposed by van’t Hoff and Le Bel in 1874 to describe the physical isomerism of organic compounds, and the geometry of metal complexes introduced by Werner in 1893. This work investigates the way in which these three-dimensional representations were received and presented in school and university textbooks published in the late nineteenth and early twentieth centuries, before the introduction of techniques of structural investigation such as X-ray crystallography.

Keywords: testi di chimica; rappresentazioni tridimensionali; carbonio tetraedrico; complessi metallici

Da quando l’uomo ha iniziato a utilizzare segni e

simboli per rappresentare il mondo naturale,

si è spinto oltre i limiti di quel mondo stesso.

E. Kolbert, La sesta estinzione: una storia innaturale, 2024

1. I diversi livelli della conoscenza chimica

Un problema fondamentale nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento significativo della chimica è ben esemplificato dal cosiddetto triangolo di Johnstone [1, 2]. Il chimico britannico Alex Johnstone (1930-2017) sottolinea infatti come, spesso, la difficoltà di raggiungere un apprendimento significativo della disciplina nasca proprio dalla non netta distinzione dei tre livelli su cui si basa la conoscenza chimica: il livello macroscopico, il livello microscopico e il livello simbolico. Come egli afferma in uno dei suoi articoli [3]: È una follia psicologica introdurre gli studenti alle idee [della Chimica] a tutti e tre i livelli contemporaneamente. Qui sta l’origine di molte idee sbagliate. Con riferimento al triangolo di Johnstone, uno dei settori della chimica tra i più interessanti da indagare da un punto di vista della didattica è sicuramente quello delle rappresentazioni grafiche tridimensionali delle strutture chimiche e del significato loro attribuito. La peculiarità di questo campo di indagine è sicuramente il fatto che il livello simbolico ha anticipato di molti anni una reale comprensione del livello di realtà microscopico, sia in termini di disposizione spaziale degli atomi che di legami chimici.

Il premio Nobel per la Chimica Roald Hoffmann e Pierre Laszlo evidenziano che le strutture chimiche rappresentano in qualche modo dei marchi di fabbrica della professione di un chimico, anche se la loro ingannevole semplicità può essere fuorviante [4]. Gli studenti trovano, in generale, difficile comprendere il corretto significato di queste rappresentazioni grafiche e il collegamento che hanno con il livello microscopico.

È, quindi, interessante capire quando le rappresentazioni tridimensionali hanno iniziato a comparire nei manuali di testo di chimica, dedicati sia alle scuole secondarie che alle università, e quale significato era loro attribuito. A questo scopo ho analizzato, nei manuali di fine Ottocento inizio Novecento, sia le rappresentazioni grafiche del carbonio tetraedrico, argomento di fondamentale importanza in chimica organica, sia quelle dei complessi metallici, campo di indagine della chimica inorganica.

I libri di testo sono stati reperiti sia in forma cartacea, consultandoli in biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale, sia in versione digitale. Per questo scopo, sono state consultate numerose banche dati, liberamente accessibili attraverso la rete Internet [5-9].

Data la vastità dell’argomento e la difficoltà a condurre una ricerca davvero esaustiva sulla tematica dei manuali scolastici, è stato necessario definire dei precisi criteri di ricerca e operare una selezione dei testi da analizzare. Si è deciso, inizialmente, di focalizzare l’attenzione sui manuali italiani e sui manuali stranieri dei quali è stato possibile trovare una traduzione in italiano. Per i testi stranieri la ricerca è stata complicata anche dal fatto che, talvolta, una stessa edizione di un manuale è stata pubblicata in varie lingue, con l’aggiunta di nuovi contenuti.

2.1 I lavori di Van’t Hoff e Le Bel

Il 2024 ha segnato un’importante ricorrenza nel campo delle rappresentazioni strutturali tridimensionali. Sono, infatti, trascorsi 150 anni dall’iniziale proposta di Jacob Hendrik van’t Hoff (1852-1911) [10, 11] e Joseph-Achille Le Bel (1847-1930) [12] sulla struttura del carbonio tetraedrico asimmetrico. Tale ipotesi fu impiegata per la prima volta dai due giovani scienziati nel 1874 per fornire un’interpretazione della stereochimica dei composti organici, indicata anche come isomeria fisica, e della loro attività ottica [13]. Possiamo dire che con questa ipotesi i due scienziati furono in grado di immaginare un mondo microscopico tridimensionale, prima dell’avvento di qualunque strumentazione che permettesse di esplorarlo nei dettagli.

Fu, in particolare, van’t Hoff a introdurre delle rappresentazioni tridimensionali del carbonio asimmetrico in un pamphlet scritto in lingua olandese nel settembre 1874 [10], dove era illustrata la sua dissertazione della tesi dottorale, poi tradotto in francese e pubblicato negli Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles [11]. Una versione ridotta di questo lavoro fu inviata in seguito alla Società Chimica Parigina nel marzo del 1875 e pubblicata nel Bulletin de la Société Chimique [14]. La prima edizione del volume più celebre di van’t Hoff, nel quale veniva esposta più estesamente la sua ipotesi sul carbonio asimmetrico, fu pubblicata inizialmente in francese nel maggio del 1875 con il titolo La Chimie dans l’espace [15] e, successivamente, tradotta in tedesco nel 1877 con alcune aggiunte [16].

Nell’edizione tedesca era presente anche una prefazione del chimico tedesco Johannes Wislicenus (1835-1902), professore di chimica a Zurigo, Würzburg e Lipsia, uno dei primi e più convinti sostenitori della teoria di van’t Hoff sul carbonio asimmetrico. D’altra parte, proprio lo stesso Wislicenus aveva pubblicato nel 1873 un lavoro in cui era giunto a conclusioni molto vicine alle idee del chimico olandese [17].

Il testo di van’t Hoff ebbe diverse edizioni e circa dieci anni dopo, nel 1887, fu ripubblicato in francese con il titolo Dix années dans l’histoire d’une théorie [18]. Successivamente apparve in inglese nel 1891 con il titolo Chemistry in Space [19]. In questa nuova edizione del testo, lo stesso van’t Hoff indica come prova più tangibile del fatto che la sua teoria del carbonio asimmetrico si stia diffondendo rapidamente, la presenza di tale ipotesi nei più diffusi manuali di testo di chimica dell’epoca. Nell’edizione inglese si legge, infatti: A more conclusive sign of approval still, it appears to me, is to be found in the fact that the theory in question now forms part of elementary chemical teaching, and is to be found enunciated in the most widely used text-books.

2.2 I manuali di chimica e le rappresentazioni del carbonio tetraedrico

A conferma di quanto affermato da van’t Hoff, ci sono numerosi manuali di fine Ottocento nei quali viene citata l’ipotesi del carbonio asimmetrico. Seguendo i criteri di ricerca sopra esposti, sono stati presi in considerazione i testi in cui, oltre a un riferimento testuale all’ipotesi di van’t Hoff e Le Bel, sono presenti anche delle rappresentazioni grafiche del carbonio tetraedrico. In ordine cronologico, tra i primi manuali che si possono trovare ce ne sono due scritti dal chimico statunitense Ira Remsen (1846-1927), professore alla John Hopkins University, fondatore dell’American Chemical Journal e ricordato principalmente come uno degli scopritori del dolcificante artificiale saccarina.

Il primo di questi due manuali, forse il più famoso testo di Remsen, I principi di chimica teorica, è stato pubblicato nella prima edizione americana nel 1877 [20]; il secondo manuale è stato, invece, pubblicato nel 1885 ed è incentrato sulla chimica organica [21].

Nella prima edizione del volume I principi di chimica teorica del 1877 non c’è alcun riferimento all’ipotesi di van’t Hoff. La seconda edizione del manuale è stata pubblicata nel 1883 e in essa è presente un riferimento nel testo all’ipotesi dell’atomo di carbonio asimmetrico, indicata come «a suggestion», ma non c’è alcuna rappresentazione grafica. Rappresentazioni grafiche del carbonio tetraedrico iniziano a comparire, invece, dalla terza edizione di questo manuale, pubblicata nel 1887 [20], per gli isomeri fisici dell’acido lattico e dell’acido tartarico. Di questa terza edizione esiste una traduzione in italiano pubblicata in Toscana nel 1892 e curata dal chimico Alessio Alessi (1857-1934) [22].

A proposito del valore da attribuire a questa ipotesi viene sottolineata nel manuale l’assoluta incertezza che si aveva all’epoca; nel testo si legge infatti: come in molti altri casi simili, le nostre cognizioni sono imperfette e noi dobbiamo augurarci che ulteriori ricerche conducano a scoprire altri fatti. Nella traduzione italiana, essendo già passati alcuni anni dall’edizione americana, a completamento della sezione dedicata al carbonio asimmetrico, è stata aggiunta dall’Alessi una nota del traduttore nella quale sono evidenziati i più recenti progressi nel campo della stereochimica, settore in grande espansione proprio in quegli anni, e viene ipotizzato un sempre maggiore impiego futuro di formule chimiche che «rappresentano le relazioni fra gli atomi nello spazio».

Nell’altro manuale di Remsen sulla chimica organica è, invece, presente fin dalla prima edizione del 1885 una rappresentazione grafica del carbonio tetraedrico, con riferimento agli isomeri fisici dell’acido lattico e dell’acido tartarico, come riportato nella figura 1. È quindi possibile identificare questo manuale come il primo tra quelli curati da Remsen in cui è presente una rappresentazione grafica tridimensionale del carbonio asimmetrico.

Figura 1. Rappresentazioni grafiche del carbonio tetraedrico presenti nel manuale di Ira Remsen pubblicato nel 1885 [21]

La traduzione italiana di questo volume è stata pubblicata nel 1888 [23] ed è curata dal chimico Italo Giglioli (1852-1920), professore di chimica agraria presso la Regia Scuola Superiore d’Agricoltura di Portici. Questo testo di Remsen è molto interessante anche da un punto di vista epistemologico per un riferimento al valore puramente speculativo e teorico che si attribuiva all’epoca all’ipotesi di van’t Hoff e, più in generale, alle rappresentazioni spaziali dei composti chimici. Si legge, infatti:

Attualmente, è rischioso indulgere in speculazioni riguardanti le relazioni delle parti nello spazio, e, sebbene l’ipotesi che deve essere brevemente spiegata sia ingegnosa e interessante, lo studente dovrebbe stare attento a non lasciarsi trasportare da essa. Dovrebbe ricordarsi che è solo un pensiero.

D’altra parte, in assenza di dati ottenuti con la cristallografia a raggi X, queste rappresentazioni tridimensionali sono solo delle congetture e delle ipotesi che si muovono su un piano puramente simbolico.

Nella traduzione italiana del testo è presente anche un’interessante nota iniziale del traduttore, nella quale il chimico Italo Giglioli critica un insegnamento troppo teorico della chimica organica, in base al quale «L’alunno impara per dimenticare», e si fa promotore di un approccio sperimentale alle scienze.

Sebbene la nota sia stata scritta più di un secolo fa, è ancora condivisibile e stimolante perché fa riflettere su un certo insegnamento tutt’oggi piuttosto diffuso, non solo della chimica organica ma della chimica più in generale, e certamente da superare. Nel testo, si legge:

In molte delle nostre scuole la Chimica Organica opprime la memoria e l’intelligenza degli alunni con pondo grave di nudi fatti, e di meccanismi misteriosi che per la mente inesperta nascondono invece di chiarire il significato ed i vincoli dei fatti. L’alunno impara per dimenticare. Questo avviene perché spesso prevale nell’insegnamento chimico tra noi il metodo antiscientifico d’incominciare colle ipotesi e colle teorie, per finire con una confusione di fatti. Invece è su pochi fatti, meglio determinati e determinabili, e specialmente sulle esperienze che chiariscono tali fatti, che deve basarsi ogni insegnamento di scienza sperimentale. Educazione scientifica vuol dire educazione ad osservare ed esperimentare. Chi ha sperimentato, ed ha condotto a buon termine le sue prove, può dimenticare i fatti studiati, ma nella sua mente non si oscura più la luce creata dalla ricerca dei fatti. È alla creazione di questa luce intellettuale, che illuminerà perennemente i nostri alunni in tutte le vie della vita, che dobbiamo mirare nei laboratori di scienza sperimentale.

Passando ad analizzare i manuali pubblicati sul territorio nazionale, e non presenti come traduzione di libri stranieri, il testo di riferimento per le prime rappresentazioni grafiche tridimensionali del carbonio tetraedrico è sicuramente il Sestini-Funaro. Questo manuale è stato pubblicato in numerose edizioni per le scuole secondarie ed ha rappresentato il testo di riferimento per i Licei e gli Istituti Tecnici, tra fine Ottocento e inizio Novecento [24]. Alla notorietà del manuale ha contribuito, sicuramente, la citazione che ne ha fatta Primo Levi (1919-1987) nel capitolo idrogeno de Il sistema periodico [25], in quanto testo scolastico sul quale aveva studiato al Liceo. L’edizione del Sestini-Funaro interessante ai fini del presente lavoro è la sesta edizione, pubblicata nel 1901, nella quale compare per la prima volta una rappresentazione di due tetraedri per gli isomeri fisici dell’acido lattico.

3.1 Il lavoro di Alfred Werner

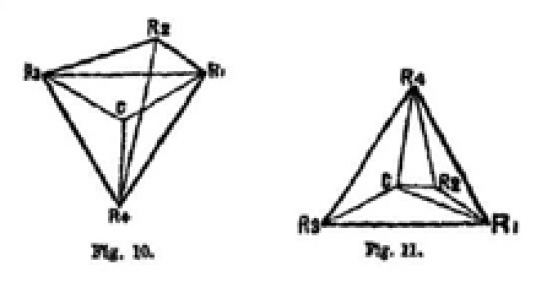

Oltre al carbonio tetraedrico, è stato interessante indagare anche com’è stata recepita nei manuali la geometria tridimensionale dei complessi inorganici proposta inizialmente da Alfred Werner (1866-1919) nel suo lavoro originale del 1893 [26]. I due punti cardine della sua teoria furono l’introduzione del numero di coordinazione, cioè il numero massimo di specie chimiche che possono legarsi all’elemento metallico centrale, e della geometria spaziale dei complessi inorganici; le geometrie proposte erano quella ottaedrica per i complessi a numero di coordinazione 6 e quella quadrata planare per quelli con numero di coordinazione 4. In un primo momento le idee di Werner incontrarono lo scetticismo della comunità scientifica ma iniziarono, comunque, a circolare rapidamente nei libri di testo. Innanzitutto, è interessante osservare come l’ipotesi di Werner compaia già nella seconda edizione della traduzione inglese del volume di van’t Hoff sulla stereochimica, pubblicata nel 1898 [27]. Il testo è molto più esteso rispetto alla precedente edizione inglese del 1891 [19] e contiene delle sezioni sulla stereochimica dei composti dell’azoto e un’appendice sui complessi inorganici curata direttamente dallo stesso Werner. L’appendice non è presente, invece, nella seconda edizione della traduzione tedesca, pubblicata alcuni anni prima nel 1894, con una nuova prefazione di Wislicenus [28]. Nell’appendice scritta da Werner c’è un’estesa trattazione dei complessi metallici e compaiono numerose rappresentazioni tridimensionali, sia per la geometria ottaedrica che per quella quadrata planare. Nella bibliografia all’appendice viene riportato l’articolo pubblicato da Werner e Arturo Miolati (1869-1956) nel 1893, con i dati sperimentali relativi alla misura della conducibilità molecolare delle soluzioni dei complessi metallici, che contribuirono a confermare la teoria della coordinazione [29].

3.2 Manuali di chimica e strutture dei complessi metallici

Dall’analisi dei libri di testo, è emerso che uno dei principali manuali di chimica inorganica di fine Ottocento inizio Novecento è il Trattato di chimica inorganica, scritto da Arnold Frederik Holleman (1859-1953), professore di chimica a Groningen, in Olanda. Questo manuale, la cui prima edizione in lingua olandese è del 1898 [30], ha rappresentato per molto tempo uno standard di riferimento per l’insegnamento della chimica inorganica in Europa. Del volume è possibile rintracciare anche delle edizioni in tedesco, la prima del 1900 [31], e in inglese, la prima pubblicata nel 1902 [32].

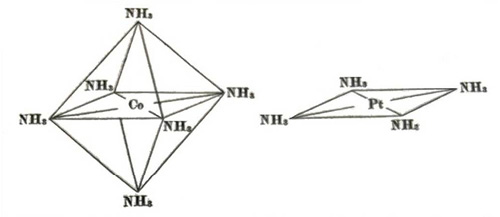

Per questo lavoro, sono state consultate le prime tre edizioni del manuale, sia in lingua tedesca che in lingua inglese. Già dalla prima edizione del testo, nella parte finale del manuale è presente un paragrafo dedicato ai composti (complessi) ammoniacali dei metalli dell’ottavo gruppo. In questa sezione viene fatto riferimento al lavoro e all’ipotesi di Werner del 1893, senza però alcun riferimento alla geometria tridimensionale di questi complessi. È solo dalla terza edizione in inglese del 1908, completamente aggiornata e approvata dallo stesso Werner relativamente al capitolo sui composti metallo-ammoniacali, che compaiono per la prima volta delle rappresentazioni grafiche di strutture ottaedriche. Le strutture di tali complessi vengono riportate come supporto all’unica ipotesi strutturale che renderebbe ragione dell’esistenza di stereoisomeria per i composti metallo-ammoniacali.

Diverse edizioni del manuale di Holleman sono presenti anche in italiano [33] e anche in questo caso sono state consultate le prime tre edizioni del manuale. La prima edizione è stata pubblicata nel 1904, nella traduzione di Giuseppe Bruni (1873-1946), all’epoca libero docente all’università di Bologna. Per il manuale in italiano è solo dalla terza edizione del 1910, condotta sulla terza inglese, che compaiono le rappresentazioni grafiche dei complessi ottaedrici. Da notare che nell’edizione italiana, la rappresentazione grafica degli ottaedri è molto più semplificata rispetto a quella presente nella corrispondente edizione in inglese.

Anche per i complessi metallici, come già evidenziato nel caso del carbonio tetraedrico, il manuale italiano di riferimento è il Sestini-Funaro. Sono state consultate le diverse edizioni del testo [24], l’ultima delle quali pubblicata nel 1921, ed è stato possibile trovare che fino alla nona edizione del 1909 non viene fatto alcun riferimento ai complessi di Werner. Proprio nella prefazione a questa nona edizione, il curatore Quirino Sestini (1872-1942), figlio di Fausto, nell’elencare i testi consultati per la compilazione del volume, cita anche il manuale di Holleman.

Non sembra quindi un caso che a partire dalla decima edizione del manuale Sestini-Funaro, pubblicata nel 1912, compaiano per la prima volta delle rappresentazioni grafiche dei complessi metallici con geometria ottaedrica e anche quadrata planare, come riportato nella figura 2. Questa edizione segue, infatti, di due anni la terza edizione in inglese del manuale di Holleman, già commentata in precedenza.

Figura 2. Rappresentazioni grafiche delle geometrie dei complessi metallici presenti nella decima edizione del manuale Sestini-Funaro [21]

Queste rappresentazioni grafiche compaiono nel Sestini-Funaro all’interno del capitolo intitolato Composti complessi dei metalli dell’VIII gruppo e rappresentano le prime che si sono potute trovare al momento in manuali italiani.

In generale, è possibile concludere che non è particolarmente lungo l’arco temporale tra le proposte originali, di van’t Hoff e Le Bel per il carbonio tetraedrico e di Werner per i complessi metallici, e la comparsa di rappresentazioni tridimensionali nei libri di testo reperibili in lingua italiana; questo, a dispetto dei mezzi di comunicazione utilizzati all’epoca, meno rapidi ed efficienti rispetto ad oggi. Dal punto di vista didattico, l’aspetto sicuramente da sottolineare è il significato puramente simbolico di queste strutture tridimensionali, presentate nei manuali indagati come ipotesi, idee e supposizioni. Tali strutture sono degli utili tentativi di costruire delle spiegazioni scientifiche riferendosi a un mondo, quale quello microscopico, che all’epoca non era accessibile sperimentalmente, senza però la pretesa di una qualche relazione con la struttura molecolare dei composti chimici.

Riprendendo quanto detto all’inizio a proposito del triangolo di Johnstone, questa netta distinzione tra l’aspetto simbolico e quello microscopico dovrebbe essere tenuto ben presente anche nell’insegnamento odierno della chimica, se l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di un apprendimento realmente significativo della disciplina. Infatti, anche se oggi disponiamo di dati accurati sul mondo microscopico, le rappresentazioni restano puramente simboliche, anche perché si riferiscono a un mondo, quale quello atomico-molecolare, che non è rappresentabile in modo realistico, in virtù della sua natura quantistica [34].

[1] A. H. Johnstone, Sch. Sci. Rev., 1982, 64, 377-379.

[2] A. H. Johnstone, J. Chem. Educ., 1993, 70, 701-705.

[3] A. H. Johnstone, Chem. Educ. Res. Pract., 2000, 1, 9-15.

[4] R. Hoffmann, P. Laszlo, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1991, 30, 1-16.

[5] Google Libri: https://books.google.it

[6] WorldCat - Catalogo bibliografico internazionale (https://search.worldcat.org/it)

[7] Internet Archive - Biblioteca digitale non profit (https://archive.org)

[8] OPAC-SBN - Catalogo on-line ad accesso pubblico del Servizio Bibliotecario Nazionale (https://opac.sbn.it)

[9] BNF-Gallica, Biblioteca digitale della Bibliothèque Nationale de France (https://gallica.bnf.fr)

[10] J. H. van’t Hoff, Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte structuur-formules in de ruimte: benevens een daarmeê samenhangende opmerking omtrent het verband tusschen optisch actief vermogen en chemische constitutie van organische verbindingen, J. Greven, Utrecht, 1874.

[11] J. H. van’t Hoff, Arch. Neerl. Sci. Exactes Nat., 1874, 9, 445-454.

[12] J. A. Le Bel, Bull. Soc. Chim. Paris, 1874, 22, 337-347.

[13] L. Paoloni, I contesti della scoperta della struttura molecolare. Attività ottica e struttura: la stereochimica. In Molecole, atomi e struttura della materia: da Dalton alla meccanica quantistica, CnS, 2007, 3, 64-72.

[14] J. H. van’t Hoff, Bull. Soc. Chim. Paris, 1875, 23, 295-301.

[15] J. H. van’t Hoff, La Chimie dans l’espace, P. M. Bazendijk, Rotterdam, 1875.

[16] J. H. van’t Hoff, Die Lagerung der Atome im Raume, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1877.

[17] J. I. Solov’ev, L’evoluzione del pensiero chimico: dal ‘600 ai giorni nostri, Mondadori edizioni scientifiche e tecniche, Milano, 1976.

[18] J. H. van’t Hoff, Dix années dans l’histoire d’une théorie (Deuxième édition de La chimie dans l’espace), P. M. Bazendijk, Rotterdam, 1887.

[19] J. H. van’t Hoff, Chemistry in Space, Clarendon Press, Oxford, 1891.

[20] I. Remsen, The principles of theoretical chemistry, with special reference to the constitution of chemical compounds, Lea Brothers & Co., Philadelphia, 1877; Second Edition, 1883; Third Edition, 1887.

[21] I. Remsen, An introduction to the study of the compounds of carbon; or, organic chemistry, Ginn, Heath and Co., Boston, 1885.

[22] I. Remsen, Principii di chimica teorica con speciale considerazione alla costituzione dei composti chimici. Traduzione eseguita sulla terza edizione col consenso dell’autore corredata di aggiunte e note dal Prof. Alessio Alessi, Enrico Spoerri Editore, Pisa, 1892.

[23] I. Remsen, Chimica organica: introduzione allo studio dei composti carboniosi. Traduzione italiana di Italo Giglioli, Riccardo Marghieri di Gius., Napoli, 1888.

[24] F. Sestini, A. Funaro, Corso di chimica ad uso delle scuole secondarie., Raffaello Giusti Editore, Livorno, 6a Edizione, 1901; 7a Edizione, a cura del Prof. Q. Sestini, 1905; 8a Edizione, IIa per cura del Prof. Q. Sestini, 1907; 9a Edizione, IIIa per cura del Prof. Q. Sestini, 1909; 10a Edizione, IVa per cura del Prof. Q. Sestini, 1912; 11a Edizione, Va per cura del Prof. Q. Sestini, 1914; 12a Edizione, VIa per cura del Prof. Q. Sestini, 1918; 13a Edizione, VIIa per cura del Prof. Q. Sestini, 1921; 14a Edizione, VIIIa per cura del Prof. Q. Sestini, [pref. 1921].

[25] P. Levi, Il Sistema periodico, Einaudi, Torino, 1915, pag. 27.

[26] A. Werner, Z. Anorg. Chem., 1893, 3, 267-330.

[27] J. H. van’t Hoff, The Arrangement of atoms in space. Second revised and enlarged edition., Longmans, Green, and Co., London-New York, 1898.

[28] J. H. van’t Hoff, Die Lagerung der Atome im Raume. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1894.

[29] A. Werner, A. Miolati, Z. Phys. Chem., 1893, 12, 35-55.

[30] A. F. Holleman, Leerboek der anorganiche Chemie, J. B. Wolters, Groningen, 1898.

[31] A. F. Holleman, Lehrbuch der anorganischen Chemie für Studierende an Universitäten und Technischen Hochschulen (bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Manchot), Verlag von Veit & Comp., Leipzig, 1900; Zweite Verbesserte Auflage, 1903; Dritte Auflage, 1905.

[32] A. F. Holleman, A Text-book of Inorganic Chemistry, rendered into English by H. C. Cooper with the co-operation of the author, John Wile & Sons, New York, 1902; Second Edition, 1905; Third Edition, 1908.

[33] A. F. Holleman, Trattato di chimica inorganica. Traduzione italiana autorizzata di Giuseppe Bruni con prefazione di G. Camician, Società editrice italiana, Milano 1904; Seconda Edizione, 1906; Terza Edizione, 1910.

[34] E. M. Ghibaudi, SPAIS 2018 - La comunicazione molecolare nel mondo biologico: meccanismi e significati, Quaderni di Ricerca in Didattica delle Scienze, 4, 75-86, Palermo 2019.