La Chimica delle Macromolecole e la Complessità nei racconti di Primo Levi: La chiave a stella

Vincenzo Villani

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate, DISBA dell’Università degli Studi della Basilicata, Campus di Macchia Romana, Potenza

e-mail: vincenzo.villani@unibas.it

Indice

Abstract. Primo Levi (1919-1987) was a macromolecular chemist and a famous writer. Director at SIVA (Società Italiana Vernici e Affini, 1953-1973), he worked for a long time and with passion on all the problems connected with the synthesis, production and use of paints based on thermoplastic and thermosetting polymers. His work as a chemist will represent an inexhaustible source of literary inspiration on the complexity of human and scientific problems. In this way, through stories and anecdotes, Levi lightly introduces in his writings, chemical arguments of great interest from education and epistemological point of view.

Keywords: Primo Levi; macromolecole; materiali polimerici; vernici; complessità

Primo Levi nasce a Torino, in una famiglia di origini ebraiche. Il padre Cesare, ingegnere elettrotecnico, esercita sul figlio una profonda influenza, trasmettendogli la passione per la scienza e la letteratura. Si laurea in Chimica Pura all’Università di Torino nel 1941 con un’ampia tesi compilativa (a causa delle leggi razziali) sull’inversione di Walden (oggi generalmente nota come Sostituzione nucleofila aromatica SN2). La prima esperienza lavorativa (novembre 1941) è nella miniera d’amianto di Balangero (in provincia di Torino): questo episodio è raccontato con ironia nel capitolo Nichel di “Il sistema periodico” [1]. Il racconto è dominato dalla metafora Uomo-Lavoro, una costante della sua opera [2]: al disordine imperante in un ambiente luciferino avvolto da fibre di amianto, corrisponde un’umanità varia e strana, indifferente e dissoluta. Nel 1943 è arrestato per la sua attività nella Resistenza e a causa delle origini ebraiche è deportato ad Auschwitz. In qualità di chimico lavora nel nascente impianto della Buna di Monowitz dove si prepara la produzione della gomma sintetica. Fu proprio la chimica a salvargli la vita, infatti grazie alle sue conoscenze fu adibito a lavoro di laboratorio con condizioni di trattamento più favorevoli.

Rientrato in Italia alla fine della guerra, nel gennaio 1946 lavora (per 16 mesi) nell’industria di vernici Duco-Montecatini ad Avigliana: “Avevo bisogno di lavorare, bisogno urgente, ho trovato posto in una fabbrica di vernici” [3]. Dal 1948 lavora alla SIVA, dove percorre tutte le tappe lavorative: dal 1953 è direttore tecnico; tra il 1966-1973 è direttore generale; in pensione nel 1973, consulente fino al 1977.

Nel 1956 pubblica “Se questo è un uomo”: il romanzo-testimonianza non ebbe, sulle prime, buona accoglienza. Raggiunto il successo, nel 1963 pubblica “La tregua”; nel 1977 “Il sistema periodico”; nel 1978 “La chiave a stella”; nel 1982 “Se non ora, quando?”; nel 1986 “I sommersi e i salvati”, per citare solo i titoli più famosi.

Primo Levi ebbe interessi sconfinati: non solo fu chimico e letterato, ma anche poliglotta e traduttore di trattati di chimica, quali il “Gilman” di chimica organica dall’inglese (1955) e il “Gattermann” di chimica organica pratica dal tedesco (1981), e di antropologia, come “Lo sguardo da lontano” (1984) e “La via delle maschere” (1985) di Lévi-Strauss, dal francese.

In questo scritto ci occupiamo del primo romanzo d’invenzione di Levi, “La chiave a stella” [3]. Faussone è il protagonista di questa “opera prima”, è un operaio specializzato che gira il mondo a montare gru, ponti sospesi, strutture metalliche e impianti petroliferi. Il romanzo racconta la sua vita e il suo lavoro: una sorta di Odissea moderna che Levi comunica con gusto e ironia, immedesimandosi nel personaggio e nelle sue avventure. Faussone rappresenta la saggezza popolare con un proverbio o una battuta sempre pronti: lo rappresento nelle vesti di Cipputi (il famoso operaio comunista uscito dalla penna di Altan) ma, con la chiave a stella a portata di mano! (Figura 1).

Figura 1. L’operaio Faussone con la chiave a stella; la figura è stata realizzata ispirandosi all’operaio Cipputi del fumettista Altan

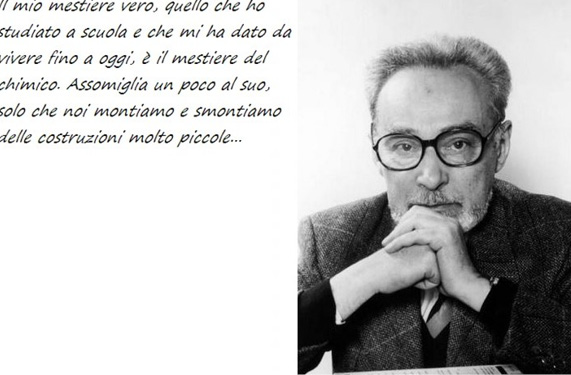

Quando arriva il turno di Levi di raccontare una storia, egli trova il modo di realizzare una bella lezione di chimica, profonda e chiara per Faussone e per tutti. Comincia così (Figura 2):

Figura 2. Il testo è tratto da “La chiave a stella”; la foto di Primo Levi è presa da https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi

L’obiettivo di essere compresi, lo sforzo di trovare la maniera giusta di comunicare, l’esigenza di coerenza e di chiarezza, il desiderio di ricevere feedback che completino la lezione, è questa la via della didattica che Levi ci indica [3]:

Ci dividiamo in due rami principali, quelli che montano e quelli che smontano, e gli uni e gli altri siamo come dei ciechi con le dita sensibili. Dico come dei ciechi, perché appunto, le cose che manipoliamo sono troppo piccole per essere viste, anche coi microscopi più potenti; e allora abbiamo inventato diversi trucchi intelligenti per riconoscerle senza vederle. Io ho sempre fatto il chimico montatore, uno di quelli che fanno le sintesi, ossia che costruiscono delle strutture su misura.

Dunque, dal macrocosmo al microcosmo e viceversa, la conoscenza chimica nasce dalla dialettica tra l’esperienza sensibile, fatta di esperimenti ben concepiti, e la visione concettuale, fatta di modelli e teorie, che fanno ricorso al linguaggio simbolico di formule molecolari ed equazioni matematiche. Ovviamente, la chimica va ben oltre gli analitici e i sintetici, ma Levi semplifica e raccoglie in queste due grandi categorie i chimici tesi a comprendere di cosa è fatta la materia e quelli che utilizzano le leggi della Natura per modificare i composti chimici in nuovi prodotti.

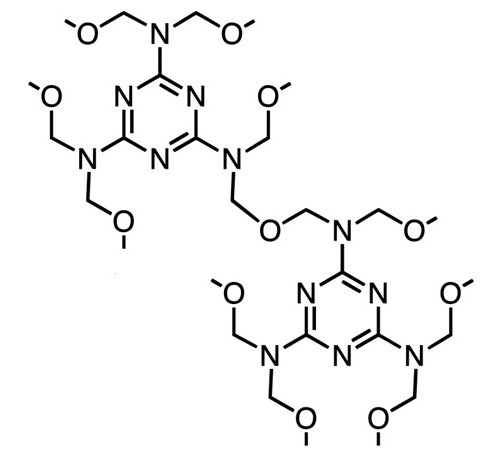

Non basta conoscere la composizione atomica di una molecola per conoscerne la natura, come non è sufficiente enumerare il tipo e il numero dei pezzi che costituiscono una struttura meccanica per identificarla, è necessario conoscerne l’organizzazione, il modo specifico in cui sono uniti tra loro, la struttura. Ed ecco che Levi, con nonchalance, disegna su un tovagliolino di carta la macromolecola di cui si sta occupando, una resina melamminica (Figura 3):

Figura 3. La struttura molecolare della resina melamminica è adattata da https://en.wikipedia.org/wiki/Melamine_resin

A cosa serve una resina melamminica? A preparare materiali termoindurenti come la fòrmica, adesivi e vernici [4, 5], come nel caso di Levi: “Io sono un chimico montatore, specialista di vernici” [3]. Subito dopo, ecco spiegato in modo mirabile, che cosa è una vernice, un materiale tanto comune quanto poco noto [3]:

Fare vernici è un mestiere strano: in sostanza, vuol dire fabbricare delle pellicole, cioè delle pelli artificiali, che però devono avere molte delle qualità della nostra pelle naturale, e guardi che non è poco, perché la pelle è un prodotto pregiato. Anche le nostre pelli chimiche devono avere delle qualità che fanno contrasto: devono essere flessibili e insieme resistere alle ferite; devono aderire alla carne, cioè al fondo, ma la sporcizia non deve aderirci su; devono avere dei bei colori delicati e insieme resistere alla luce; devono essere allo stesso tempo permeabili all’acqua e impermeabili, e questo appunto è talmente contraddittorio che neanche la nostra pelle è soddisfacente.

Il parallelo tra la vernice, intesa come “pelle chimica o artificiale”, e la pelle umana, intesa come “pelle naturale”, sfuma tanto da confondere quasi cosa è l’una e cosa è l’altra! In questa semplice e profonda descrizione di cosa sia una vernice, si affaccia il concetto base che fa da filo conduttore della lezione di Levi: la complessità. La vernice, come la pelle, è una pellicola preziosa dalle tante proprietà connesse in modo speciale, apparentemente contraddittorie: flessibile e tenace, aderente e antiaderente, colorata e resistente alla luce, impermeabile e traspirante … Un problema a molte variabili interconnesse in modo inestricabile. In verità, la sola cosa che Levi evita di approfondire nella sua opera è l’aspetto matematico delle sue riflessioni: egli si comporta come Faraday che descrive in modo compiuto il campo elettromagnetico per via sperimentale, lasciando a Maxwell la descrizione matematica. La base della complessità delle vernici è la macromolecola, pertanto, la chiave di lettura è chimica e la sua descrizione parte dalla chimica delle macromolecole. Dopo questa lunga premessa, passa a raccontare il caso particolare in cui è impegnato [3]:

Dovevo realizzare una vernice per l’interno delle scatole di conserva. Doveva aderire alla lamiera stagnata, resistere alla sterilizzazione a 120 °C, piegarsi senza crepe, resistere all’abrasione, ma soprattutto, resistere a tutta una serie di aggressivi che di solito nei nostri laboratori non si vedono, e cioè alle acciughe, all’aceto, al sugo di limone, ai pomodori (senza assorbire il pigmento rosso), alla salamoia, all’olio e così via. Non doveva assumere gli odori di queste mercanzie, e non cedergli nessun odore.

La SIVA deve realizzare una vernice per uso alimentare per rivestire l’interno dei barattoli metallici, proprio come si osserva comunemente oggi. Un obiettivo tecnologico complesso, ma come si affretta a dirci subito dopo, non originale, comunque si tratta di trovare una soluzione adatta al caso specifico. Come le strutture di Faussone non sono delle invenzioni innovative, ma pongono problemi progettuali e di realizzazione specifici, così le vernici di Levi non sono una nuova scoperta, ma la soluzione concreta di un problema chimico complesso [3]:

Non mi si chiedeva di fare un’invenzione: di vernici così ne esiste già un bel numero, ma bisognava curare i dettagli perché il prodotto passasse tutte le prove previste, in specie per il tempo di cottura, che doveva essere piuttosto corto. In sostanza, si trattava di progettare una specie di cerotto a base di un tessuto di media compattezza, con le maglie non troppo serrate perché conservasse una certa elasticità, ma neanche troppo aperte, se no le acciughe e il pomodoro avrebbero potuto attraversarle.

Tuttavia, il problema complesso è ridotto alla scelta di un polimero opportuno (insolubile nel mezzo, con opportuna resistenza termo-meccanica, temperatura di transizione vetrosa sufficientemente bassa affinché sia allo stato amorfo a temperatura ambiente …) e alla determinazione della temperatura e del tempo di reticolazione (curing) per ottenere la giusta densità di legami covalenti tra le catene (cross-link) affinché la flessibilità, tenacità, adesione, … della pellicola alla superficie metallica risulti ottimale. Levi sembra suggerirci che sebbene la soluzione completa di un problema complesso ci sfugga, è possibile comunque trovare una chiave di lettura o una modalità operativa (un trucco del mestiere?) semplice su cui far leva per ottenere una soluzione valida.

Inoltre, l’implementazione tecnologica (processing) pone ulteriori esigenze che le scelte chimiche debbono soddisfare [3]:

Doveva potersi applicare con certe macchine continue, dove da una parte entra il foglio di lamiera svolgendosi dal rotolo, riceve la vernice da una specie di rullo inchiostratore, passare in forno per la cottura, e avvolgersi sul rotolo di spedizione; in queste condizioni, doveva dare un rivestimento liscio e lucido, di un color giallo oro compreso fra due campioni di colore allegati al capitolato di fornitura.

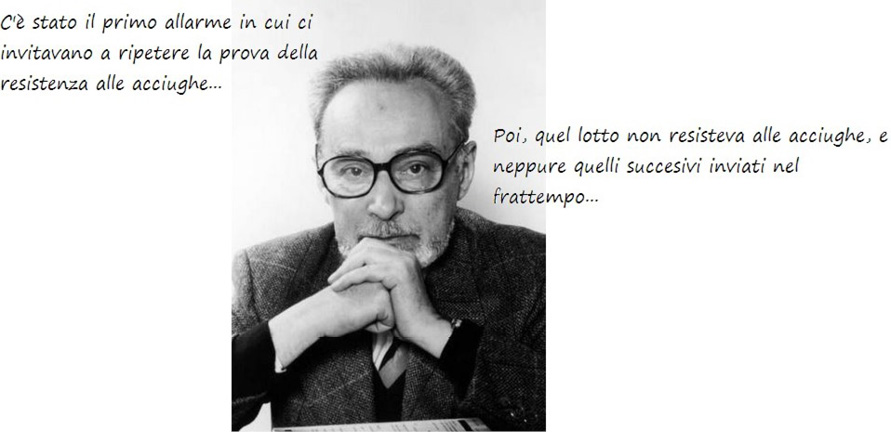

La vernice era stata realizzata, le spedizioni alla volta dello stabilimento sovietico di inscatolamento di acciughe procedevano spedite, quando sorge un primo intoppo e poi un altro ancora (Figura 4).

Figura 4. Il testo è tratto da “La chiave a stella”; la foto di Primo Levi è ripresa da https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi

Il problema sembrava incomprensibile in quanto in Italia la vernice funzionava in modo ottimale, invece, in URSS si screpolava e si distaccava dalla superficie metallica.

Levi raggiunge lo stabilimento sovietico (e durante il viaggio avventuroso incontra Faussone) e cerca di capire e risolvere la questione [3]:

Il tecnologo aveva trovato il modo di dimostrarmi che i grumi c’erano già nella vernice. Ha preso il viscosimetro, non è uno strumento complicato, è una coppa cilindrica col fondo conico, che termina in basso in un ugello calibrato; si tappa l’ugello con un dito, si riempie di vernice, si lascia che vengano a galla le bolle d’aria, poi si toglie il dito e insieme si fa partire un contasecondi. Il tempo che ci vuole perché la coppa si svuoti è una misura della viscosità: è un controllo importante, perché una vernice non deve cambiare viscosità stando a magazzino.

Il viscosimetro che Levi descrive è la “Coppa di Ford” (Figura 5), uno strumento semplice utilizzato allora per prove qualitative di routine, oggi superato da apparecchiature molto più sofisticate come viscosimetri rotazionali e reometri. Osserviamo che si tratta di un recipiente con ugello calibrato senza il controllo della temperatura. Questo controllo è estremamente importante in una misura viscosimetrica, perché la viscosità dipende dalla temperatura in modo esponenziale e, pertanto, è necessario effettuare le misure a temperature ben determinate. Per ovviare a questo inconveniente, nell’utilizzo del viscosimetro di Ford è necessario termostatare il liquido (la vernice nel nostro caso) alla temperatura richiesta prima della prova.

Figura 5. Viscosimetro a coppa di Ford con ugello da 4 mm: https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_viscosity_cup

Tuttavia, nella nostra storia quest’apparecchiatura offrì un vantaggio che un viscosimetro moderno non offre: permette l’osservazione diretta del filo liquido all’uscita dell’ugello. Quest’osservazione fu critica nella soluzione del problema [3]:

Il tecnologo aveva scoperto che si potevano distinguere i fusti difettosi anche senza applicare la vernice sui provini. Bastava osservare con attenzione il filo di vernice che colava dall’ugello del viscosimetro; se il fusto era buono, il filo scendeva liscio e fermo che sembrava di vetro; se il fusto era cattivo, il filo aveva come delle interruzioni, degli scatti: tre, quattro, o anche di più per ogni misura. Dunque, i grumi c’erano già nella vernice, diceva lui; e io mi sentivo come Cristo sulla croce, e gli rispondevo che non si vedevano in nessun altro modo, infatti la vernice era bella limpida, sia prima della misura, sia dopo.

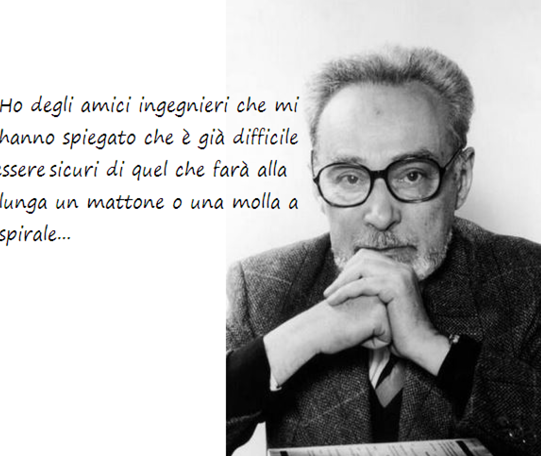

A questo punto Levi torna alla sua chiave di lettura: la complessità (Figura 6).

Figura 6. Il testo è tratto da “La chiave a stella”; la foto di Primo Levi è ripresa da https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi

E aggiunge [3]:

Le vernici assomigliano più a noi altri che ai mattoni. Nascono, diventano vecchie e muoiono come noi, e quando sono vecchie diventano balorde; e anche da giovani sono piene di inganni, e sono perfino capaci di raccontare le bugie, di far finta di essere quello che non sono, malate quando sono sane, sane quando sono malate. Si fa presto a dire che dalle stesse cause devono venir fuori gli stessi effetti: questa è un’invenzione di tutti quelli che le cose non le fanno ma le fanno fare.

La complessità è ovunque, anche una molla d’acciaio è complessa e può avere un comportamento imprevisto: al contrario di una molla ideale, la sua elasticità lentamente decade. L’Uomo è al vertice della complessità e il suo comportamento sfugge a ogni previsione deterministica. Le vernici somigliano più all’Uomo che alla molla d’acciaio, dunque, hanno una complessità intermedia: Levi fa una scala di complessità passando dalla fisica, alla chimica, alla biologia e infine all’Uomo. Su questo tema della massima importanza, fiumi di inchiostro sono stati versati. Tuttavia, possiamo aggiungere che la complessità, intesa come sistema a molte variabili irriducibilmente connesse, manifesta una dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali (Effetto farfalla): in questo senso sembra non obbedire alla relazione di causa-effetto, in quanto piccole differenze nelle variabili operative che sfuggono all’osservazione, non causano altrettante piccole differenze nell’effetto finale, ma vengono amplificate in effetti sorprendentemente diversi. Tuttavia, anche in questo contesto, Levi è armato di ottimismo: l’Uomo può venirne a capo con la forza dell’immaginazione e della sperimentazione [3]:

Quella notte mi pareva di essere al cinematografo e che dessero un brutto film: oltre che brutto, era anche guasto, tutti i momenti si interrompeva e ricominciava da capo, e il primo personaggio che veniva in scena era proprio la Kondratova. Entrava in laboratorio, mi salutava, faceva la solita predica della pulizia, poi il film si strappava: che cosa capitava dopo? Bene, dopo non so quante interruzioni, la sequenza è andata avanti di qualche inquadratura e si è vista la donna che mandava una delle ragazze a prendere degli stracci; quegli stracci si vedevano da vicino, in primo piano, e invece che stracci qualunque erano di un tessuto rado e bianco che sembrava quello delle bende da ospedale.

Viene in soccorso il classico sogno ispiratore. Levi rivede in sogno scene a cui non aveva dato importanza. La responsabile del laboratorio, la signora Kondratova, fa uso per le pulizie di vecchi stracci consunti. Gli si accende la luce [3]:

Il mattino dopo la Kondratova non c’era; io ho fatto finta di niente, e appena entrato ho messo il naso dentro il cassone degli stracci. Erano proprio bende. Quel giorno era un giorno di sole, il primo dopo una settimana di nuvole. Ho preso uno straccio dal cassone e l’ho scosso due o tre volte; un momento dopo, nell’angolo opposto del laboratorio, un raggio di sole che era quasi invisibile si è riempito di bruscolini luminosi, che si accendevano e spegnevano come fanno le lucciole a maggio. Le vernici sono una razza permalosa, specie per quanto riguarda i peli, e in generale per tutto quello che vola per aria.

Ecco, Levi ci dimostra che è possibile scoprire l’Effetto farfalla, che in questo caso possiamo chiamare “Effetto Kondratova”, quella differenza nelle condizioni operative che era sfuggita, che era stata sottovalutata e che invece è la causa nascosta, la variazione critica, responsabile dell’effetto inatteso. L’ipotesi, perché a questo punto è ancora solo un’ipotesi, che questo contributo sia la causa dell’effetto inatteso, può essere messa sperimentalmente alla prova, mostrandone le conseguenze. Più in generale, Levi sembra dirci che anche alla base dei mali dell’Uomo ci possa essere una “spina nascosta” che possiamo scoprire e rimuovere grazie alla solidarietà, alla collaborazione: la chimica è metafora della vita o più in generale il lavoro è metafora della buona vita e ci offre la via giusta nell’idea del “lavoro ben fatto” [2].

Per il controllo sperimentale dell’Effetto Kondratova, Levi ricorre al viscosimetro di Ford e al microscopio ottico a luce polarizzata [3]:

Ho anche trovato in un cassetto dei bei cucchiaini di vetro, di quelli che si usano per le pesate di precisione: volevo dimostrare al tecnologo che dentro ogni grumo che usciva dal viscosimetro c’era un filamento, e che dove non c’erano filamenti anche i grumi non c’erano. Ho fatto fare pulizia dappertutto con degli stracci bagnati, ho fatto eliminare il cassone, e nel pomeriggio ho incominciato la mia caccia: dovevo acchiappare al volo il grumo col cucchiaino mentre scendeva dal viscosimetro, e portarlo sotto il microscopio.

Dunque, il flusso irregolare del fluido che scende dal viscosimetro sarebbe dovuto alla presenza delle invisibili microfibre di cellulosa che hanno inquinato la vernice: in ogni grumo di vernice ci sarebbe una fibra nascosta. Allora, la goccia raccolta deve essere esaminata al microscopio a luce polarizzata. A questo punto Faussone protesta (Figura 7).

Figura 7. L’operaio Faussone; il testo è tratto da “La chiave a stella” e la figura è stata realizzata ispirandosi all’operaio Cipputi del fumettista Altan

E Levi controbatte [3]:

Mi sono limitato a spiegargli che ci sono molecole lunghe e molecole corte; che solo con le molecole lunghe, sia la natura sia l’uomo, riescono a costruire dei filamenti tenaci; che in questi filamenti, di lana, o di cotone, o di nylon, o di seta e così via, le molecole sono orientate per il lungo, e grossolanamente parallele; e che il polarizzatore e l’analizzatore sono appunto strumenti che permettono di rivelare questo parallelismo, anche su un pezzetto di filamento appena visibile al microscopio. Se le molecole sono orientate, cioè se si tratta di una fibra, si vedono dei bei colori; se sono disposte alla rinfusa non si vede niente. Faussone ha fatto un grugnito, a indicare che potevo continuare.

Levi sfrutta il fenomeno della birifrangenza che presentano le regioni cristalline alla luce polarizzata (a causa dell’interferenza tra i raggi rifratti), in questo caso, le fibre cristalline sono di cellulosa [3]:

Ho portato sotto il microscopio il primo grumo che sono riuscito a catturare, e il filamento c’era; l’ho confrontato con un altro filamento che avevo staccato apposta dalle bende: benissimo, erano identici, cotone uno e cotone l’altro.

Durante la successiva fase di reticolazione e sterilizzazione a 120 °C l’aria umida contenuta nella fibra si espande, forma una bolla nella vernice in cui è intrappolata e la pellicola si stacca dalla superficie metallica: guai a sottovalutare il potere delle bolle d’aria, e delle spine nascoste nella pelle!

Quanta informazione, quanti spunti di riflessione in un racconto apparentemente leggero e venato da sottile ironia: questo è Primo Levi che sa spiegare la chimica, le macromolecole, la complessità e l’esistenza con un tocco lieve come d’ali di farfalla.

[1] P. Levi, Il sistema periodico, Einaudi, Torino, 1975.

[2] A. Di Meo, Primo Levi e la scienza come metafora, 2010, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010.

[3] P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1987.

[4] V. Villani, Lezioni di scienza dei materiali Polimerici, Aracne, Roma, 2020.

[5] V. Villani, Lezioni di chimica e tecnologia dei Polimeri, Aracne, Roma, 2021.