Le donne della Tavola Periodica

Margherita Venturi

Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università degli Studi di Bologna;

Divisione di Didattica della Chimica della SCI

e-mail: margherita.venturi@unibo.it

Indice

2. Donne note, meno note e addirittura dimenticate

Abstract. A topic related to the Periodic Table that is rarely addressed concerns its “female face”, that is, the contribution that women have made in adding new boxes to accommodate new elements. Marie Curie, who discovered radium and polonium, is certainly known to everyone, but the list is long and includes female scientists of great value, often forgotten. Some of them are remembered in this article.

Keywords:: questione di genere; effetto Matilda; Marie Curie; Marguerite Perey; Julia Lermontova; Harriet Brooks; Stephanie Horovitz; Ida Noddack; Lise Meitner

Il Convegno 2024 della Società Chimica Italiana, tenutosi a Milano l’ultima settimana di agosto, aveva come titolo “Gli elementi del futuro”, un titolo accattivante ma, soprattutto, evocativo per i chimici, perché la parola “elementi” richiama immediatamente alla mente la Tavola Periodica. Questo meraviglioso documento è parte integrante dell’insegnamento della Chimica a qualsiasi livello della formazione, è importante per molte altre discipline scientifiche, è il soggetto di testi di narrativa e di divulgazione che riempiono gli scaffali delle librerie e, ormai, la sua notorietà va ben oltre la scienza. Tuttavia, un tema legato alla Tavola Periodica che viene affrontato di rado riguarda il suo “volto femminile”, cioè il contributo che le donne hanno dato nell’aggiungervi nuove caselle per ospitare nuovi elementi.

2. Donne note, meno note e addirittura dimenticate

Il “volto femminile” della Tavola Periodica è affrontato di rado perché i nomi delle donne che hanno contribuito a far crescere questo documento si trovano solo consultando articoli dedicati in riviste scientifiche internazionali e testi specialistici [1-3].

C’è, però, un’eccezione; è il caso di una scienziata che ha lasciato un segno indelebile nella scienza e non solo per il suo grande impegno sociale. Si tratta, ovviamente, di Marie Curie (1867-1934) che, lavorando assieme al marito Pierre, ha aggiunto ben due caselle nella Tavola Periodica con la scoperta del radio e del polonio, avvenuta nel 1898, e che ha raggiunto traguardi incredibili per il suo tempo e per essere donna. È stata, infatti, la prima scienziata ad aver ricevuto il Premio Nobel e l’unica persona ad oggi alla quale sono stati assegnati due Premi Nobel in due diverse discipline scientifiche, per la Fisica nel 1905 e per la Chimica nel 1911. Inoltre, nel 1944 la comunità dei chimici ha voluto ulteriormente onorarla, dedicando a lei e a suo marito, l’elemento chimico con numero atomico 96, che è stato appunto chiamato curio.

I libri sulla sua vita e sul suo lavoro hanno riempito gli scaffali delle librerie, ma sicuramente da non perdere è la sua autobiografia [4], che la Curie ha accettato, anche se con grande riluttanza, di aggiungere al libro del 1923 dedicato a suo marito (Figura 1). Sono quattro capitoli, strigati ed essenziali, relegati in fondo come note autobiografiche. Per chi ama la chimica, è bellissimo il secondo capitolo in cui Marie descrive il suo lavoro sperimentale, la gioia per essere riuscita ad avere a basso costo svariate tonnellate degli scarti rimasti dopo la lavorazione della pechblenda, dai quali poteva ricavare il radio, e anche l’entusiasmo con cui era in grado di affrontare qualsiasi difficoltà, come quella di dover lavorare in un capannone con il tetto di vetro, rovente d’estate e gelido d’inverno. Ciononostante, come lei stessa dice, in quello squallido capannone ha trascorso gli anni più belli della sua vita; poco importava che dovesse passare intere giornate a mescolare masse in ebollizione aiutandosi con una sbarra di ferro grande quasi quanto lei, perché la sera quell’antro oscuro si trasformava in un luogo incantato, illuminato dalle flebili luci emesse dai campioni radioattivi ottenuti di giorno.

Figura 1. Il libro che Marie Curie ha dedicato al marito e relativo indice

È incredibile la semplicità e l’umiltà con le quali racconta il suo lavoro e i grandi risultati ottenuti, così come è quasi imbarazzante l’umiltà con cui sintetizza la sua vita; sono quattro frasi lapidarie che si possono leggere a Varsavia nel museo a lei dedicato: È una piccola storia semplice, senza grandi eventi. Sono nata a Varsavia, da una famiglia di insegnanti. Ho sposato Pierre Curie ed ho avuto due figlie. Ho lavorato in Francia.

Ma oltre a Marie Curie quali e quante altre donne hanno dato un contributo importante alla Tavola Periodica?

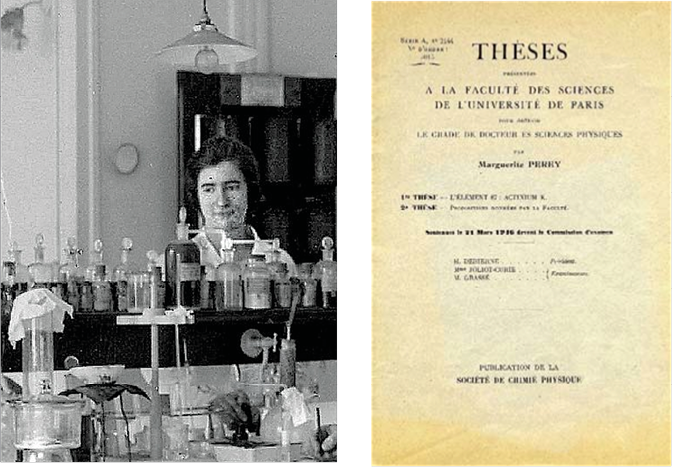

Consultando la bibliografia specialistica, come dicevo prima, si trova un altro nome, quello di Marguerite Perey (1909-1975) che ha scoperto il francio e che è indissolubilmente legata a Marie Curie, perché ha lavorato con lei all’Istituto del Radio di Parigi. La collaborazione fra le due donne, però, non partì con il piede giusto dal momento che il primo incontro di una Perey giovanissima, appena ventenne, con la Curie, già molto nota, avvenuto nel 1929, fu quasi disastroso. Come la Perey stessa racconta, fu sconcertata nel trovarsi di fronte a una donna talmente semplice, fragile e quasi dismessa che all’inizio la scambiò per una segretaria, ma fu anche impaurita dallo sguardo penetrante e inquisitore di quella fragile donna, così che fu sollevata quando l’incontro finì, tanto da giurare a sé stessa che non avrebbe mai più messo piede in quel luogo tetro e malinconico [5]. E, invece, ci tornò e anche presto; infatti, pochissimo tempo dopo, ebbe la notizia di essere stata assunta dalla Curie (Figura 2, sinistra) che le affidò subito un lavoro molto impegnativo, cioè quello di estrarre, concentrare e purificare le piccole quantità di attinio contenute nella pechblenda. Non solo la Perey riuscì a portare a termine questo difficile compito, ma da acuta osservatrice quale era si accorse che il decadimento dell’attinio nascondeva qualcosa di molto interessante: la formazione di un elemento sconosciuto che riuscì a identificare solo parecchio tempo dopo, e cioè nel 1939, quando la Curie purtroppo era già morta, che chiamò francio in onore della sua nazione di origine e che andò a occupare la casella 87 della Tavola Periodica. Il lavoro di identificazione del nuovo elemento richiese, come prima detto, parecchio tempo e non fu assolutamente un’impresa facile perché il francio, nonostante venga continuamente prodotto dal decadimento dell’attinio, a sua volta decade abbastanza velocemente dando altri elementi, così che scompariva letteralmente nelle mani della Perey mentre cercava di identificarlo. La sua caparbietà, comunque, ebbe il sopravvento e riuscì nell’impresa. Dopo questo indiscutibile successo cercò di ottenere il dottorato di ricerca all’Università della Sorbona, possibilità che le venne negata perché non aveva una sufficiente preparazione pre-universitaria e universitaria; per le regole accademiche poco importava che avesse scoperto un nuovo elemento, dimostrando grandi abilità chimiche. La Perey, però, non si scoraggiò e, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, cercò di colmare le sue lacune, ammesso che ne avesse e, finalmente, nel 1946 ottenne il tanto sospirato dottorato (Figura 2, destra).

Figura 2. La giovane Perey all’Istituto del Radio di Parigi e la copertina della sua tesi di dottorato

Da quel momento iniziò per lei una prestigiosa carriera: ricoprì all’Università di Strasburgo la cattedra di Chimica Nucleare, appositamente istituita per lei, fondò e diresse per svariati anni il Laboratorio di Chimica Nucleare del Centro di Ricerca Nucleare, sempre a Strasburgo, e nel 1962 fu la prima donna a essere nominata membro corrispondente dell’Accademia Francese delle Scienze, decisamente un grande onore se si pensa che fu negato perfino a Marie Curie. Ricevette anche tantissimi premi e fu candidata ben cinque volte al Premio Nobel per la Chimica, premio che, però, non ebbe, perché l’Accademia Svedese giudicò la sua scoperta del francio importante, ma non sufficiente per essere degna del Nobel.

È stata una risposta chiaramente di comodo e, soprattutto, falsa perché molti Nobel sono andati alla scoperta di nuovi elementi, Nobel che, guarda caso, a eccezione di Marie Curie, sono stati assegnati tutti a scienziati uomini, non considerando che assieme a questi uomini hanno lavorato anche tante donne i cui nomi, per lasciare visibilità ai colleghi maschi, sono stati dimenticati.

Si tratta, purtroppo, di una storia nota e comune, soprattutto per il passato, tanto nota e comune da avere addirittura un nome: si chiama effetto Matilda. Questo termine è stato coniato nel 1993 da Margaret W. Rossiter, una storica della scienza americana, in onore a Matilda J. Gage, un’attivista del XIX secolo, sempre americana, che nel 1883 pubblicò il saggio “Woman as an inventor” [6], in cui denunciava il fatto che molte scoperte e invenzioni scientifiche si dovevano a donne rimaste nell’anonimato. Proprio come sono rimaste nell’anonimato le molte donne che hanno contribuito a far crescere la Tavola Periodica.

Il primo nome che può venire in mente, legato addirittura alla nascita della Chimica e in qualche modo anche alla Tavola Periodica, è quello di Marie-Anne Paulze (1758-1836), moglie di Lavoisier. Nonostante questa donna abbia costantemente aiutato il marito nelle attività sperimentali, nel tenere i rapporti con gli scienziati dell’epoca e nel tradurre in francese gli articoli scritti in altre lingue (che lei conosceva al contrario del marito) è rimasta nella storia sempre e solo come la moglie di Lavoisier.

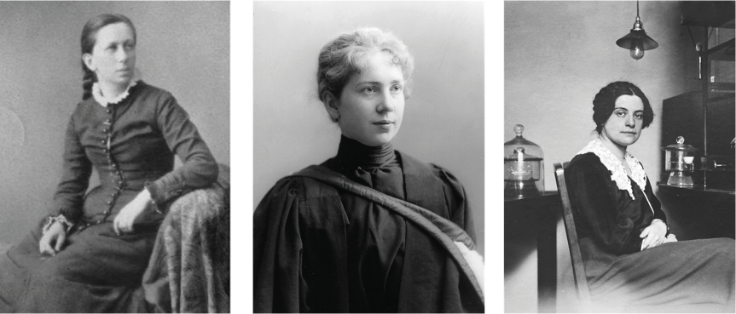

Altro nome a lungo dimenticato è quello di Julia Lermontova (1846-1919) (Figura 3, sinistra), contemporanea di Mendeleev, che per il suo tempo ha raggiunto traguardi importanti; è stata, infatti, la prima donna in Russia e la terza in Europa a ottenere il dottorato in Chimica, ha lavorato sulla sintesi degli idrocarburi, ha studiato la composizione del petrolio caucasico e ha messo a punto alcune tecnologie per migliorare la fertilità del terreno.

Figura 3. Julia Lermontova (sinistra), Harriet Brooks (centro), Stephanie Horovitz (destra)

Per quanto riguarda la Tavola Periodica, su suggerimento di Mendeleev, si è imbarcata nell’impegnativo lavoro di determinare con grande precisione il peso atomico di alcuni metalli di transizione in modo da trovarne la giusta collocazione nel sistema periodico. Il suo lavoro, però, è rimasto a lungo sconosciuto, sepolto, forse per dimenticanza, forse per incuria e altro, negli archivi di Mendeleev dai quali emerse solo dopo circa un secolo.

Un’altra donna che merita di essere ricordata è Harriet Brooks (1876-1933) (Figura 3, centro) che contribuì, assieme a Rutherford, alla scoperta del radon; il suo lavoro, comunque, non ebbe il giusto riconoscimento, non solo perché non condivise con Rutherford il Nobel per la Chimica del 1908, ma anche perché non venne nemmeno citata da lui nella sua Nobel Lecture. E come se questo non bastasse, nel 1906 Harriet subì pressioni per lasciare il suo insegnamento di Fisica al Barnard College di New York a seguito dell’annunciato matrimonio con un collega. Questa volta, però, non permise che un tale sopruso passasse sotto silenzio e, infatti, nella lettera di dimissioni scrisse, senza mezzi termini, che una donna ha il diritto di mantenere il suo posto e non può essere condannata a lasciare il lavoro semplicemente perché si sposa [7].

Altro nome che rientra a pieno titolo nella lista delle donne della Tavola Periodica è quello di Stephanie Horovitz (1877-1942) (Figura 3, destra), una chimica polacca che nel 1914 fornì la prima prova sperimentale inconfutabile dell’esistenza degli isotopi, un aspetto da tener ben presente quando si pensa di aver scoperto un nuovo elemento per non incappare in errori grossolani, cosa che si è verificata più di una volta. Stephanie lavorò duramente e a lungo per ottenere campioni molto puri di piombo partendo da minerali di varia provenienza e alla fine riuscì a dimostrare che la massa atomica del piombo era diversa a seconda che provenisse da decadimento dell’uranio o da quello del torio, un risultato spiegabile solo ammettendo che dai due decadimenti si formano isotopi diversi del piombo. Soddy, il chimico-fisico britannico che nel 1921 ebbe il Premio Nobel in Chimica “per i suoi studi sull’origine e la natura degli isotopi”, ricordò nella sua Nobel Lecture il lavoro della Horovitz, ma, purtroppo, dopo di ciò il nome e il contributo della chimica polacca furono praticamente dimenticati.

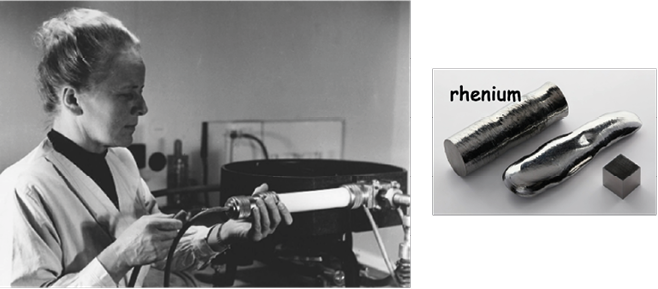

Venendo a tempi un po’ più recenti, è doveroso ricordare Ida Tackle Noddack (1896-1978), una delle prime donne a studiare Chimica in Germania, che nel 1925 riempì la casella 75 della Tavola Periodica con l’elemento renio, scoperta che condivise con Walter Noddack, direttore del laboratorio di chimica dell’Università Tecnica di Berlino, presso cui lei lavorava, diventato poi suo marito. L’identificazione del renio, uno degli elementi non radioattivi più rari sulla Terra, non fu affatto facile perché, come si legge negli appunti di laboratorio della Noddack, ottenerne un campione sufficientemente puro e in quantità adeguata fu un impegno snervante e faticoso (Figura 4).

Ciononostante, riuscì nell’intento dimostrando grandi abilità e competenze che, però, non furono mai riconosciute fino in fondo; dovette, infatti sempre vivere all’ombra del marito e senza indipendenza economica, dal momento che in Germania le donne sposate non avevano diritto allo stipendio.

Figura 4. Ida Noddack nel difficile compito di identificare il renio, uno degli elementi non radioattivi più rari sulla Terra

Successivamente le cose peggiorarono ancora, perché la Noddack commise un errore imperdonabile: osò criticare Fermi quando nel 1934 disse di aver scoperto un nuovo elemento bombardando con neutroni il nucleo dell’uranio. Confutò questo risultato scrivendo in un articolo [8] che il fisico italiano, invece di aver ottenuto un nuovo elemento, con molta probabilità aveva spezzato il nucleo dell’uranio; in altre parole, ipotizzò il processo della fissione nucleare con largo anticipo. Questa sua idea geniale, però, fu giudicata inaccettabile e ridicola dalla comunità dei fisici, che non le perdonò mai lo sgarbo fatto a Fermi; fu giudicata inaccettabile, perché fu vista come l’ingerenza di una chimica su un tema (la struttura dell’atomo) di pertinenza della Fisica e fu giudicata ridicola, perché non fu capita dal momento che precorreva troppo i tempi. Tutto ciò ostacolò considerevolmente la sua carriera, sulla quale gravò anche l’accusa, mai confermata, di aver collaborato con i nazisti, così che la Noddack, nonostante sia stata candidata al Nobel per la Chimica tre volte, non ebbe mai la soddisfazione di veder premiati il suo lavoro e la sua grande intuizione, intuizione che venne confermata qualche anno dopo dal contributo di un’altra grande donna.

Si tratta di Lise Meitner (1878-1968), che dopo aver preso il dottorato in Fisica, seconda donna ad aver raggiunto questo traguardo in Austria, nel 1907 si trasferì in Germania, precisamente a Berlino, nella speranza di poter intraprendere la carriera accademica. Qui, cominciò a lavorare con Otto Hahn, con il quale stabilì un sodalizio durato praticamente tutta la vita e con il quale nel 1917 scoprì il protoattinio, o meglio l’isotopo di questo elemento a vita più lunga. Però, a dispetto delle sue speranze, i primi anni a Berlino non furono facili, perché a quel tempo le donne non potevano frequentare gli istituti universitari, e allora la Meitner, per lavorare, si dovette nascondere nel seminterrato dello stabile, ovviamente senza stipendio (Figura 5, sinistra). Queste difficoltà, però, non le tolsero l’entusiasmo per la ricerca che portò avanti sempre con gran impegno e dedizione e che, alla fine, la ripagarono. Infatti, anche se non troppo velocemente, la situazione migliorò: nel 1926 fu la prima donna a ricoprire la cattedra di Fisica all’Università di Berlino e nel 1935 cominciò a collaborare, sempre assieme ad Hahn, al “progetto transuranio” che aveva l’obiettivo di verificare quanto aveva ipotizzato la Noddack, cioè la possibile frammentazione del nucleo di uranio per bombardamento con neutroni. Ma il destino si è accanito di nuovo: tre anni dopo, la Meitner, che era ebrea, a seguito delle leggi raziali fu costretta ad abbandonare la Germania e a rifugiarsi in Svezia, riuscendo, comunque, a mantenere vivo e costante il rapporto con Hahn. Infatti, appena seppe che il collega tedesco aveva ottenuto le prove sperimentali della frammentazione del nucleo di uranio, scrisse, assieme al nipote Otto Frish, un articolo [9] proponendo l’interpretazione teorica del processo a cui, fra l’altro, fu proprio lei a dare il nome di fissione (Figura 5, destra).

Nonostante questo, ma la storia è nota, solo Hahn ebbe il Premio Nobel in Chimica del 1944 per “la scoperta della fissione dei nuclei pesanti”; la Meitner, non solo non condivise il Nobel con Hahn, ma non fu neanche citata nella sua Nobel Lecture. Certamente non ci rimase bene perché, come scrisse in una lettera [10], era consapevole del contributo scientifico che aveva dato alla scoperta, anche se rimase sempre legata ad Hahn da un rapporto d’amicizia e di grande stima.

La storia di questo Nobel, però, non finisce qui dal momento che, quando nel 1990 i documenti del Comitato del Nobel, rimasti a lungo segreti, furono pubblicati, si capirono i veri motivi per l’esclusione della Meitner; riassumendo con parole semplici e forse un po’ brutali, non ebbe il Nobel perché era una fisica (il premio era per la Chimica), perché non aveva un adeguato background in studi teorici, perché era ebrea, perché era donna e, cosa incredibile, perché il Comitato dovette decidere in gran fretta senza avere il tempo di vagliare con l’adeguata cura tutte le candidature.

Figura 5. La giovane Meitner all’inizio della sua collaborazione con Otto Hahn (sinistra) e riconosciuta pioniera della fissione nucleare (destra)

La comunità scientifica ha, comunque, sempre stimato e riconosciuto il valore della Meitner che, caso praticamente unico, è stata candidata o nominata al Nobel 49 volte, 19 per il Nobel in Chimica e 30 per il Nobel in Fisica, ma l’Accademia Svedese non è mai ritornata sui suoi passi. Anche se non ebbe il Nobel, la Meitner ricevette oltre 20 onorificenze molto prestigiose, tra le quali la medaglia Max Planck della Società Tedesca di Fisica e il premio Enrico Fermi assegnato dal Governo degli Stati Uniti tramite il Dipartimento dell’Energia; inoltre, nel 1994, i chimici l’hanno voluta ricordare in eterno dedicandole l’elemento 109 della Tavola Periodica, che è stato chiamato appunto meitnerio.

La lista delle donne che hanno contribuito a far crescere la Tavola Periodica va ben oltre il breve elenco qui riportato; tutte queste donne, comprese quelle dimenticate nella comune letteratura, finalmente hanno trovato il loro giusto riconoscimento nel libro Women in their Element [3], pubblicato non a caso nel 2019, anno che le Nazioni Unite hanno dedicato alla Tavola Periodica per celebrare i 150 anni della sua nascita.

Per concludere il presente contributo desidero condividere con i lettori una considerazione personale. Le storie di molte donne della Tavola Periodica sono storie tristi; sono tristi per le donne che non hanno visto riconosciuto il loro valore, sono tristi per gli uomini che hanno mostrato il loro volto peggiore, ma, soprattutto, sono tristi per la scienza. Questo perché la scienza, quella vera, quella con la “s” maiuscola, ha bisogno del dialogo fra interlocutori diversi, ha bisogno dell’umiltà nel saper riconoscere i propri errori e accettare le idee degli altri, ha bisogno del lavoro condiviso di donne e uomini e della stima reciproca. In altre parole, e io ne sono fermamente convinta, la vera scienza può nascere solo dai sogni comuni di donne e uomini.

[1] J. Apotheker, L. S. Sarkadi (a cura di), European Women in Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2011.

[2] R. Cervellati, Chimica al femminile, Aracne, Roma, 2019.

[3] A. Lykknes, B. Van Tiggelen (a cura di), Women in their Element – Selected women’s contributions to the Periodic System, World Scientific Pub Co Inc, Singapore, 2019.

[4] M. Curie, Pierre Curie, The Macmillan Company, New York, 1923; traduzione in italiano delle note autobiografiche: Marie Curie, Autobiografia, Castelvecchi, Roma, 2017.

[5] J.-P. Adloff, G. B. Kauffman, Marguerite Perey (1909-1975): a personal retrospective tribute on the 30th anniversary of her death, Chem. Educator, 2005, 10, 378-386.

[6] M. J. Gage, Woman as an Inventor, The North American Review, 1883, 136(318), 478-489.

[7] M. F. Rayner-Canham, G. W. Rayner-Canham, Harriet Brooks: pioneer nuclear scientist, McGill-Queen’s University Press, Montreal (Canada), 1992.

[8] I. Noddach, Über das element 93, Angew. Chem., 1934, 47, 653-656.

[9] L. Meitner, O. R. Frish, Disintegration of uranium by neutron: a new type of nuclear reaction, Nature, 1939, 143, 239-240.

[10] R. L. Sime, Lise Meitner: A Life in Physics, University of California Press, Oakland, 1997.