La ricerca multidisciplinare, un filo che lega diversi saperi

Mauro Manno1, Francesca Deganello2, Leonarda Francesca Liotta2, Maria Pia Casaletto2, Carmelo Mineo3

1Istituto di Biofisica (CNR-IBF), Palermo; 2Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (CNR-ISMN), Palermo; 3Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (CNR-ICAR), Palermo

e-mail: mariapia.casaletto@cnr.it

Indice

3. Il mestiere del ricercatore

4. Quali studi? Quali abilità? Per quale futuro?

6. Caso di studio: Conservazione Sostenibile del Patrimonio Culturale

Abstract. The hundredth anniversary of the foundation of the National Research Council (CNR), the largest public research institution in Italy, was an opportunity to propose scientific and dissemination initiatives by public engagement throughout Italy. As part of the event “Open Doors at CNR – Palermo”, on October 13th, 2023, the authors of this work met high school students at the Research Area of the CNR in Palermo, to discuss and reflect on some meta-scientific aspects of the researchers work, on how modern scientific research is a multidisciplinary activity that links multiple fields, and on how both inter- and trans-disciplinarity favor frontier research and are fundamental in the education of high school students. A year after that round table, the reflections of this article are devoted to high school teachers, who want to deepen and introduce students to the themes of multi- and interdisciplinary approaches to research, the trans-disciplinarity of knowledge, the researcher’s profession and the research activities carried out for the benefit of society, environment and economy.

Keywords: multidisciplinarità; interdisciplinarità; transdisciplinarità; scienza; conoscenza; chimica; biofisica; beni culturali; orientamento; ricerca; scuole superiori

L’ambito della ricerca non riguarda solo il settore delle discipline scientifiche ma riguarda anche quello delle discipline umanistiche. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il più grande Ente di Ricerca in Italia, è in questo emblematico, perché come ente generalista comprende discipline di ogni ambito. Nato nel 1923, grazie all’impulso di Guglielmo Marconi, proprio con la caratteristica di essere un ente in cui si fa ricerca in tutti gli ambiti e le discipline, il CNR si può considerare un ente multidisciplinare per definizione. Nel corso degli anni, infatti, si sono formati al suo interno vari istituti in cui si svolge ricerca sia in campo scientifico (chimica, biologia, ingegneria, informatica, medicina etc.) che in campo umanistico [1]. Il raggruppamento di tanti istituti permette di fare ricerca scientifica in vari settori e sempre più spesso di incrociare e, talvolta, sovrapporre i vari ambiti.

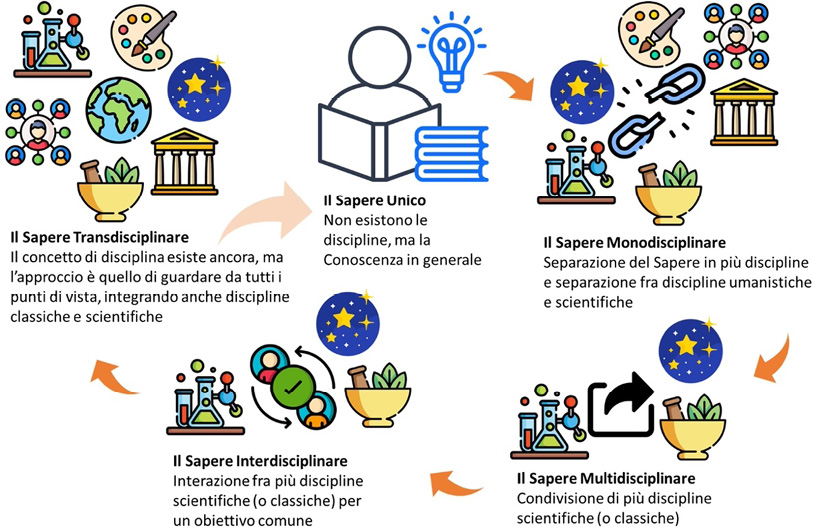

Una delle questioni attuali degli studi e delle ricerche nella realtà contemporanea è proprio il progredire dei vari ambiti disciplinari e la loro complessa integrazione [2]. L’effetto generale è un ampliamento degli orizzonti conoscitivi attraverso l’incontro con altre discipline (multidisciplinarità), un’interazione sempre più forte fra le discipline (interdisciplinarità) e una progressiva tendenza alla disgregazione del concetto di disciplina (transdisciplinarità), che mette in discussione il modo di fare ricerca scientifica e porta a rivedere parzialmente l’approccio educativo scolastico fino alle superiori.

Le definizioni di multi-, inter- e transdisciplinarità sono diverse e a volte sovrapposte, sebbene si possano distinguere alcune caratteristiche distintive per ognuno dei tre concetti. L’approccio multidisciplinare alla conoscenza è quello che porta ad avere diverse prospettive di uno stesso tema. L’approccio interdisciplinare prevede un’integrazione fra le discipline e la loro relazione con il mondo reale. Infine, la transdisciplinarità supera i confini fra le discipline convenzionali [3-5]. Questo articolo prova ad affrontare alcuni problemi attuali, esplorando il concetto di multidisciplinarità, la sua evoluzione verso quello di interdisciplinarità e di transdisciplinarità, attraverso alcune esperienze specifiche, per comprendere come strutturare l’educazione e la formazione in modo da favorire una mentalità interdisciplinare [6, 7]. È meglio approfondire poche nozioni in modo dettagliato o studiare un po’ di tutto, come avviene in alcuni corsi di laurea? La scuola di oggi rappresenta un buon compromesso o un cattivo compromesso? L’obiettivo è capire come e quanto sia possibile raggiungere un appropriato atteggiamento culturale che consenta interdisciplinarità negli studi e nei progetti collaborativi.

Fino a qualche secolo fa il sapere era ritenuto unico, universale ed omnicomprensivo, così come lo era stato sin dagli albori della storia, mentre la nascita delle distinzioni disciplinari è stato un processo storicamente lungo e complesso [8]. Prima dell’età moderna non c’era lo scienziato come lo intendiamo oggi, ma semmai il filosofo che si occupava di tutto ciò che lo incuriosiva, lo spaventava o poteva aiutarlo a capire meglio il mondo, stabilendo una conoscenza (ἐπιστήμη), posta (ἵστημι) in modo certo sopra (ἐπί) le credenze o l’opinione (δόξα). Nell’antica Grecia, ad esempio, Aristotele scriveva di metafisica, ma anche di fisica e di fenomeni naturali. Archimede, considerato uno dei più grandi studiosi e matematici della storia [9], contribuì ad aumentare la conoscenza in settori che spaziano dalla geometria all’idrostatica, dall’ottica alla meccanica. In epoca rinascimentale, Leonardo da Vinci, uomo d’ingegno e talento universale, incarnando in pieno lo spirito della sua epoca, fu un grande pittore, scultore, architetto, ingegnere e progettista, ma anche un anatomista, botanico, musicista e scenografo.

Si possono individuare almeno due condizioni che favorivano questa visione del sapere e della ricerca della conoscenza e ci riferiamo qui non alla nascita del metodo scientifico, ma a un atteggiamento di ricerca egualmente indirizzato a diversi ambiti. Da una parte, l’esiguità degli strumenti metodologici, considerata naturalmente dalla prospettiva odierna, oltre che degli strumenti concettuali, che rimanevano certamente limitati, almeno fino alla nascita del metodo scientifico. Era, quindi, più facile immaginare come una stessa persona potesse occuparsi agevolmente di tanti ambiti diversi. Una seconda condizione che favoriva l’unità della ricerca e del sapere riguardava la struttura sociale. Soltanto pochi privilegiati, per lo più uomini che disponevano di adeguate ricchezze o che venivano sovvenzionati dai principi (come Leonardo da Vinci), potevano permettersi di seguire le loro curiosità e di occuparsi di ricerca scientifica. Gramsci avrebbe definito quelli che potevano occuparsi di ricerca perché pagati dai potenti come “intellettuali organici”, specialmente se per questo venivano meno all’esercizio del pensiero critico [10]. Potremmo chiederci se questa espressione non descriva bene ancora oggi i ricercatori. Infatti, i ricercatori operano all’interno di strutture accademiche e istituzionali che non sono neutrali, ma influenzate da programmi di finanziamento e da politiche che riflettono specifici interessi economici e sociali. Molti sono i programmi di ricerca finanziati da enti pubblici, privati o industriali, che hanno i propri obiettivi e le proprie priorità. Questo può influenzare la direzione della ricerca scientifica e le tematiche di ricerca conseguenti. D’altra parte, proprio i programmi di finanziamento attuali spesso promuovono approcci multidisciplinari e collaborazioni interdisciplinari, riconoscendo che la complessità dei problemi contemporanei richiede la convergenza di diverse competenze e prospettive [2].

Da un certo momento storico in poi, dopo l’introduzione del metodo scientifico, grazie a Galileo Galilei, e di tanti nuovi contenuti e osservazioni, i saperi si allargano e aumentano le competenze e le conoscenze accessibili. Inizia così, gradualmente, la specializzazione e la consapevolezza che una stessa persona non possa più sapere tutto. Alcuni studiosi iniziano a occuparsi soltanto di anatomia o di biologia; alcuni studiano solo il suolo e le rocce; altri, ad esempio, si occupano specificatamente del pensiero umano o della società. La specializzazione in diverse discipline è anche conseguenza dell’ampliamento delle conoscenze accessibili soprattutto grazie alle metodologie scientifiche. Durante il lungo processo storico di formazione delle varie discipline, a un certo momento nasce l’esigenza di tracciarne i confini. Questa necessità di conferire un’identità alle discipline scientifiche ha un momento significativo nei primi decenni del ’900 del secolo scorso quando Karl Popper formula il principio di demarcazione [11]. Tale principio, oggi superato storicamente, è stato molto importante, perché ha messo l’accento su come distinguiamo “scienza” da “non scienza”. Questo ha, inoltre, aperto la strada verso un utilizzo sempre più inderogabile della nozione di statuto epistemologico, cioè quello che caratterizza e regola (o norma) una data disciplina, specificandone, ad esempio, l’oggetto, il metodo, il linguaggio, e quindi le permette di esistere in quanto tale come soggetto autonomo e distinto da altre. Da questa esigenza è nata la possibilità di definirsi fisici, biologi, ingegneri, pedagogisti, etc. Da questo slancio nasce l’Università nella concezione attuale di suddivisione in settori disciplinari che delimitano gli ambiti di ricerca, con una specializzazione sempre più estrema, spesso isolata in compartimenti stagni.

Successivamente, nella seconda parte del secolo scorso, sembra innescarsi un’inversione di tendenza. Il livello di complessità dei fenomeni e dei processi aumenta a dismisura e occuparsi in modo specifico ed esclusivo di un solo oggetto o aspetto comincia a diventare insufficiente. Ci si inizia ad interrogare, ad esempio, su come sia possibile occuparsi di una malattia, senza occuparsi anche di capire come funzionano le molecole, le cellule ed anche come funziona un paziente nel suo insieme [12]. Allora si sente l’esigenza di un approccio diverso in grado di mettere insieme varie discipline, vari ambiti, secondo un atteggiamento universalistico.

Una recente e popolare biografia del fisico Enrico Fermi ha un titolo molto divertente e particolarmente evocativo “L’ultimo uomo che sapeva tutto” [13], che riporta una frase probabilmente pronunciata da un allievo di Enrico Fermi. Tralasciando la grandezza di Fermi sottolineata dal titolo, la definizione di “uomo che sapeva tutto” richiama proprio quel modello antico di sapere universale e l’aggettivo “ultimo”, che certamente rimarca l’ammirazione per Fermi, lascia forse trasparire un po’ di nostalgia per quel modello di scienziato e intellettuale, non più attuale nel Novecento. Rimangono in tutto il ‘900 alcuni tentativi di scienziati che hanno provato a ostacolare il tramonto di una conoscenza globale, non concedendosi alla specializzazione. Ad esempio, il fisico russo Lev Davidovič Landau formulò l’idea che tutti i fisici dovessero necessariamente sapere i “contenuti minimi” di ciascun settore e iniziò a scrivere una classica collana di libri di fisica con una decisa vocazione enciclopedica, poi completata dal suo allievo Lifshitz [14]. Lo schema riportato in figura 1 illustra l’evoluzione del Sapere fino ai giorni nostri e la tendenza a “ritornare” verso la sua visione più completa ed esaustiva [15].

Figura 1. Evoluzione e circolarità del sapere: dal sapere unico a quello transdisciplinare a cui si tende nella nostra epoca

Nonostante queste posizioni forse velleitarie, rimane l’esigenza della multidisciplinarità, cioè la necessità che persone con competenze diverse iniziano a studiare uno stesso oggetto, uno stesso fenomeno, uno stesso ambito, mettendo in comune idee e competenze di varie discipline. In altri termini, si tratta di conciliare una dimensione specialistica o analitica dell’indagine scientifica e una dimensione sintetica con un’attenzione ai problemi reali e globali. Si tratta di una sfida non semplice, sia sul piano della pratica scientifica che, conseguentemente, sul piano didattico, in quanto la costruzione di questa dimensione multidisciplinare richiede intrinsecamente l’azione e la partecipazione di più soggetti.

La multidisciplinarità da sola non basta. Necessita di persone che parlino e interagiscano tra di loro. Per questo bisogna andare avanti verso la nozione di interdisciplinarità che implica che le persone dialoghino e tentino di comprendersi e di condividere una stessa prospettiva, cioè l’impianto scientifico e metodologico, pur avendo competenze e conoscenze differenti. Naturalmente tale processo richiede un atteggiamento mentale e un approccio culturale che rendono le persone disponibili al confronto. Tuttavia, nell’interdisciplinarità, esiste ancora il concetto di disciplina, in quanto si tratta di una integrazione di concetti relativi a discipline diverse [16]. Anche questo piano di interazione talvolta non è sufficiente perché, anche nel caso in cui persone con competenze diverse si confrontano e riescono a integrare le loro competenze, a volte continua a sfuggire qualcosa. Bisogna passare allora a un piano ulteriore, introducendo l’interessante nozione di “transdisciplinarità” [17, 18]. La parola è stata proposta per la prima volta da Jean Piaget, famoso psicologo e concettualizzatore degli stati evolutivi dello sviluppo dell’essere umano [19]. La parola rimanda a un atteggiamento mentale in cui la conoscenza diventa significativa solo in funzione di una sintesi delle diverse prospettive disciplinari. Questa idea si avvicina al concetto di “cross-fertilization”, ovvero una nuova tecnica di “brainstorming” molto applicata soprattutto in ambito industriale, in cui persone che hanno competenze diverse si mettono assieme e iniziano a ragionare su un problema che è posto da altri.

Una volta stabilito che i confini tra le discipline non sono netti, ma destinati a permettere una continua osmosi tra diversi ambiti, il problema si sposta nell’ambito pedagogico. A questo punto dobbiamo chiederci quale sia il percorso formativo più adatto a stimolare l’atteggiamento culturale necessario per favorire l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità [20], che non è una questione rilevante solo per la formazione dei ricercatori, ma è cruciale per lo sviluppo culturale dell’intera società.

3. Il mestiere del ricercatore

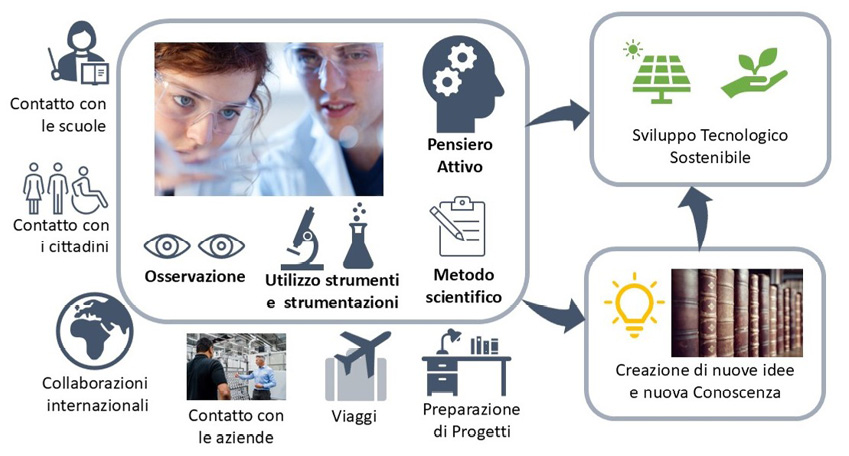

Il mestiere del ricercatore è davvero un bellissimo mestiere e contiene in sé aspetti multidisciplinari, interdisciplinari e anche transdisciplinari. La curiosità, l’apertura mentale e l’entusiasmo sono tra i requisiti fondamentali ed imprescindibili che dovrebbero accomunare tutti quelli che fanno ricerca. La curiosità è la molla che spinge ad andare al di là di quello che già esiste ed è conosciuto, il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di scoprire nuovi fenomeni. L’apertura mentale aiuta a essere sempre pronti a non avere pregiudizi e ad aprirsi a tutte le esperienze, a tutti i contatti, a tutto ciò che proviene dall’esterno e che un giorno potrebbe tornare utile. È fondamentale avere l’entusiasmo del fare, di provare anche a costo di sbagliare e cercare di alimentare e mantenere il più a lungo possibile questo entusiasmo.

Un ricercatore è conosciuto prima di tutto per le sue attività in laboratorio, dove conduce esperimenti scientifici e utilizza sofisticate strumentazioni. Conoscere il funzionamento di queste strumentazioni, creare nuovi materiali o nuovi processi, programmare esperimenti e verificare ipotesi utilizzando un approccio scientifico sono tutte competenze essenziali per il ricercatore. Fare ricerca significa, essenzialmente, fare attività che portano all’avanzamento di nuove conoscenze, che possono (ma non necessariamente debbono) avere anche un risvolto applicativo e tecnologico. Ogni teoria ha come limite di validità il momento in cui il confronto con la realtà fornisce elementi per ritenerla non più valida ed è la teoria stessa che offre gli strumenti di verifica e/o di falsificabilità. La scienza fornisce un metodo rigoroso, che prevede di condurre esperimenti, analizzare i dati che ne conseguono, proporre possibili ipotesi, valutarne la fondatezza e verificarne la veridicità, formulare predizioni e metterle alla prova con ulteriori esperimenti e dati. È su questo che si fonda la logica della scoperta, secondo il metodo euristico del “trial and error”. Il cuore del lavoro di un ricercatore è, quindi, il pensiero attivo e proattivo. “Pensare” per un ricercatore diventa un’attività professionale fondamentale. Il pensiero attivo serve a collegare le cose, a riflettere creando nuove idee e a inventare soluzioni tecnologiche innovative. Questo tipo di pensiero richiede energia e impegno e implica collegare tra loro vari elementi, basandosi su una solida conoscenza della propria disciplina. Il compito del ricercatore è osservare, sperimentare e continuamente ricevere stimoli per creare nuova conoscenza, proporre idee che possano giovare all’ambiente, alla società e all’economia. In un’epoca in cui gran parte del tempo libero viene trascorso con supporti multimediali (smartphones, dispositivi connessi ad Internet, televisione e computer), che spesso ci inducono a una fruizione passiva della realtà, trovare il tempo per un pensiero profondo e attivo può risultare difficile. Anche se dispositivi come cellulari e computer possono stimolare ed essere di ausilio in diverse attività interessanti [21], non possono tuttavia sostituire il pensiero critico e riflessivo che caratterizza il lavoro del ricercatore.

Fondamentale nello svolgimento di qualsiasi attività di ricerca scientifica è il lavoro di squadra, cioè l’organizzazione delle attività in cui più persone collaborano in sinergia per raggiungere un obiettivo comune. Saper lavorare in gruppo rappresenta una delle competenze più importanti per chi si occupa di ricerca scientifica. Per poter efficacemente collaborare, i diversi ricercatori devono necessariamente condividere il metodo scientifico, partire cioè da quello che è il comune modus operandi della ricerca, adottare uno stesso linguaggio per comunicare (rappresentato dalla lingua inglese), e possedere capacità relazionali che consentano di lavorare in gruppo.

Un altro aspetto importante del mestiere del ricercatore riguarda il confronto diretto e continuo con i colleghi di qualsiasi provenienza. La scienza è universale e un ricercatore non può e non deve limitarsi al proprio contesto locale, ma deve poter spaziare ed estendere la propria ed altrui conoscenza. Il confronto tra pari che si svolge in occasione di congressi nazionali e internazionali è cruciale, poiché permette di condividere il proprio lavoro e di apprendere dalle esperienze altrui, grazie al contatto con persone che hanno conoscenze diverse, studiano discipline differenti e utilizzano svariati approcci e metodologie. Il risultato è un arricchimento personale e professionale che alimenta ulteriormente la ricerca. Infine, l’interdisciplinarità è un elemento chiave del mestiere del ricercatore. Collaborare e integrare le competenze di persone con conoscenze, idee e metodologie diverse aiuta a ottenere risultati scientifici più solidi e applicabili. Questo approccio non solo arricchisce la ricerca, ma stimola anche un’innovazione continua che può avere un impatto positivo su vari aspetti della società.

Altrettanto importante per un ricercatore è il contatto e il confronto con i giovani e con un pubblico di tutte le età che si realizza attraverso le attività di divulgazione per le scuole e le attività di disseminazione scientifica. A questo proposito, i ricercatori dell’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (CNR-ISMN) hanno recentemente lavorato al progetto “Change the Game: Giocare per prepararsi alle sfide di una società sostenibile”, in cui la chimica e la scienza vengono insegnate tramite giochi educativi [22]. I ricercatori si recano nelle scuole, creano e forniscono informazioni e contenuti. Gli studenti, insieme ai ricercatori, creano giochi educativi che aiutano a comprendere meglio la chimica, rendendo l’apprendimento divertente [23]. Questo richiede abilità artistiche e l’abilità di ideare nuove e originali soluzioni. Le attività includono anche arte, teatro, poesia e letteratura, promuovendo una vera interdisciplinarità con un atteggiamento decisamente transdisciplinare.

I ricercatori sono chiamati a partecipare o coordinare progetti nazionali o internazionali, che possono coinvolgere università, altri centri di ricerca e aziende. Il contatto con le aziende è cruciale quando si lavora su progetti. Comunicare con le aziende può risultare complesso perché i linguaggi e gli obiettivi differiscono. Le aziende cercano principalmente il profitto, investendo risorse ed energie nei loro processi, mentre ai ricercatori interessa maggiormente l’applicazione efficace delle loro idee e dei loro risultati e la possibilità di avere un impatto positivo sull’ambiente o sulla società. Grazie ai finanziamenti provenienti dai programmi HORIZON, i progetti europei offrono grandi opportunità di collaborazione con esperti di diversi settori e discipline.

Ad esempio, in due progetti europei sulla purificazione delle acque a cui CNR-ISMN ha partecipato, l’obiettivo è stato quello di purificare le acque reflue industriali da vari inquinanti in modo sostenibile. I ricercatori di CNR-ISMN hanno sviluppato materiali capaci di abbattere alcuni inquinanti organici, grazie alla collaborazione con u n’azienda partner. Questo risultato è stato possibile grazie a uno sforzo concertato per apprendere un linguaggio comune e stabilire un dialogo costruttivo. L’unione di diverse metodologie, competenze, aziende, università e centri di ricerca è essenziale per avanzare nella conoscenza e applicare questa conoscenza alle tecnologie a vantaggio della società, dell’ambiente e dell’economia. Questo rende il lavoro del ricercatore non solo significativo, ma anche divertente. Nonostante la pressante necessità di ottenere finanziamenti per la ricerca, i ricercatori godono di grande libertà nella scelta degli argomenti di interesse e questo permette loro di mettere in gioco tutte le loro abilità. In figura 2 sono schematizzate le varie attività che svolge un ricercatore sperimentale e il suo ruolo nel mondo.

Figura 2. Principali attività svolte da un ricercatore e sua interazione con l’ambiente, la società e l’economia

4. Quali studi? Quali abilità? Per quale futuro?

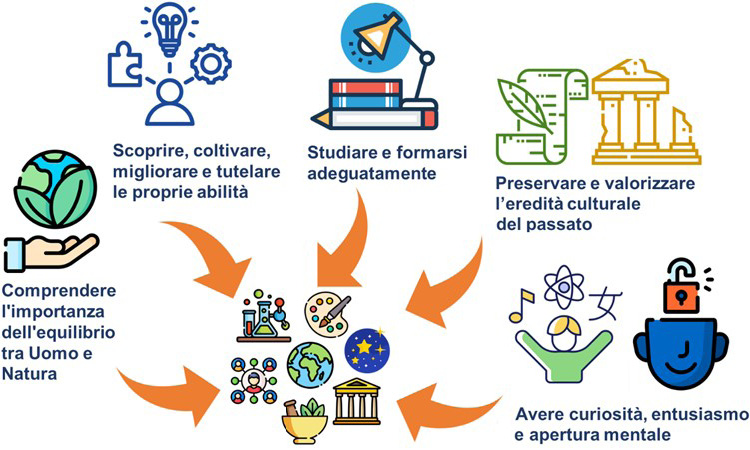

Qualsiasi abilità posseduta deve essere scoperta, coltivata, migliorata e tutelata, perché diventi utile in qualsiasi professione, non solo nella ricerca, e contribuisca a sviluppare un approccio multidisciplinare nella formazione e nella carriera professionale. Inoltre, è fondamentale scegliere un lavoro che piaccia e per riuscirci è necessario studiare e formarsi adeguatamente. Nel vasto panorama dell’innovazione scientifica e tecnologica, la ricerca multidisciplinare emerge come un’importante strategia per affrontare le sfide complesse del nostro tempo. Si tratta di un approccio che integra conoscenze e metodologie provenienti da diverse discipline e si basa sull’idea che la collaborazione tra diverse aree del sapere può portare a risultati più significativi e trasformativi. Uno dei principali vantaggi della ricerca multidisciplinare è la possibilità di osservare un problema scientifico guardandolo da diversi punti di vista. Questo permette di ottenere una comprensione più completa e sfaccettata del fenomeno in esame, facilitando l’identificazione di soluzioni innovative e sostenibili. La ricerca multidisciplinare associata all’interdisciplinarità rappresenta un motore di innovazione e trasferimento tecnologico. L’integrazione di conoscenze e competenze provenienti da diverse discipline può portare alla creazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi che hanno un impatto significativo sulla società e sull’economia. Basti pensare che il connubio tra intelligenza artificiale, robotica e biologia ha portato alla creazione di nuove generazioni di robot medici in grado di assistere i chirurghi durante le operazioni, o di fornire cure domiciliari ai pazienti anziani.

I giovani di oggi si chiedono quali studi intraprendere [24], si interrogano sulla rilevanza degli studi classici (ad esempio, lo studio della lingua latina e del greco antico) nel panorama della moderna ricerca scientifica, dello sviluppo del settore dell’informatica, dell’intelligenza artificiale, delle nanotecnologie e delle scienze chimiche. Gli studi classici, in particolare il latino e il greco, giocano un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e rappresentano una fonte preziosa di ispirazione per lo sviluppo di nuove strategie di ricerca. La chimica, come disciplina, affonda le sue radici nelle antiche civiltà greche e romane. Concetti fondamentali come l’atomismo di Leucippo e Democrito [25], la teoria degli elementi di Empedocle [26] e la dottrina dei quattro umori di Ippocrate [27] sono stati indispensabili per la nostra comprensione moderna della materia e delle reazioni chimiche. Le culture bizantina, greca e latina hanno avuto un ruolo fondamentale nel plasmare il pensiero scientifico e filosofico, gettando le basi per molte delle discipline che conosciamo oggi [28]. Queste culture hanno influenzato non solo la nostra comprensione del mondo naturale, ma anche il modo in cui pensiamo alla conoscenza e all’apprendimento e hanno contribuito a integrare le relazioni culturali tra Est e Ovest [29]. Se pensiamo all’importanza nella società di oggi dell’intelligenza artificiale (IA), possiamo vedere come questa possa essere usata come strumento per facilitare l’apprendimento e come le culture del passato abbiano influenzato il modo in cui l’IA è sviluppata. Ad esempio, stanno nascendo innovative piattaforme digitali per l’apprendimento del latino, basate sull’intelligenza artificiale [30]. Questo dimostra come l’IA può essere utilizzata per facilitare l’apprendimento e la comprensione di discipline tradizionali come il latino. Le scienze bizantina e latina hanno contribuito allo sviluppo degli algoritmi, concetti fondamentali nell’IA. L’arte del calcolo, tradizionalmente opposta all’aritmetica speculativa di Nicomaco e Boezio, dopo gli adattamenti del XII secolo dell’opera di al-Ḫwārazmī prese il nome di ‘algorismo’ (poi algoritmo) [31]. Ed ancora, la transizione energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili è una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Gli studi classici possono offrire spunti preziosi per sviluppare nuove strategie per affrontare questa sfida. La filosofia stoica romana promuoveva un’etica della moderazione e della sobrietà, valori che oggi possono ispirare la ricerca di modelli energetici più equilibrati e sostenibili. Inoltre, le antiche civiltà greche e romane avevano una profonda comprensione dell’importanza dell’equilibrio tra l’uomo e la natura, un concetto che può guidare lo sviluppo di politiche energetiche che rispettano l’ambiente e promuovono la sostenibilità. Preservare e valorizzare l’eredità culturale del passato non solo ci permette di comprendere meglio le radici del nostro sapere scientifico, ma ci fornisce anche nuovi strumenti concettuali per affrontare i problemi contemporanei in modo innovativo e sostenibile. Nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica è di fondamentale importanza utilizzare un approccio multidisciplinare che permette di mettere in comune e condividere le singole competenze professionali per affrontare un problema e giungere in maniera più completa ed esaustiva possibile alla sua risoluzione. La figura 3 riassume i requisiti fondamentali che favoriscono un approccio multi- e interdisciplinare.

Figura 3. Indicazioni generali per stimolare un approccio multi- e interdisciplinare della ricerca

La multidisciplinarità rappresenta un approccio fondamentale nella ricerca moderna, in cui diverse discipline collaborano per affrontare problemi complessi [32]. Tuttavia, è essenziale considerare anche i concetti di interdisciplinarità e transdisciplinarità [33-35], che rappresentano livelli di integrazione ancora più profondi tra le diverse aree del sapere. Emerge, allora, chiaramente la necessità di trovare una sintesi tra diverse discipline scientifiche e di superare le gerarchie che spesso si instaurano nei contesti accademici e di ricerca. Questo atteggiamento autoreferenziale, che può essere caratterizzato da gelosie professionali e competizione interna, potrebbe rappresentare uno dei principali ostacoli alla collaborazione efficace e alla condivisione del sapere. In Italia, l’atteggiamento autoreferenziale di alcuni ricercatori è spesso un effetto collaterale della scarsità dei fondi per la ricerca e dei parametri bibliometrici attualmente utilizzati per valutare i ricercatori.

La competizione per i finanziamenti, unita alla pressione per mantenere elevati indici bibliometrici (H-index, indice usato per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore; numero di citazioni; numero di pubblicazioni, etc.), può portare i ricercatori a focalizzarsi esclusivamente sul proprio ambito disciplinare, riducendo la disponibilità alla collaborazione interdisciplinare. I parametri bibliometrici, seppur utili per misurare l’impatto della ricerca, possono avere effetti distorsivi se non bilanciati da un’adeguata valutazione qualitativa. La dipendenza eccessiva da questi parametri può indurre i ricercatori a privilegiare le pubblicazioni rapide e frequenti rispetto a progetti più complessi e collaborativi, che richiedono maggior dispendio di tempo e risorse. Questo fenomeno è noto in letteratura come “publish or perish” [36-38] e rappresenta un ostacolo alla promozione della multidisciplinarità. Numerosi studi e articoli scientifici evidenziano i benefici della multidisciplinarità e dell’interdisciplinarità. Un articolo pubblicato su Nature [39] ha dimostrato che i gruppi di ricerca composti da esperti di diverse discipline tendono a produrre lavori di ricerca più citati e con maggiore impatto rispetto a quelli mono-disciplinari. Questo fenomeno è attribuito alla varietà di prospettive e competenze che i membri del gruppo apportano, facilitando l’innovazione e la scoperta di soluzioni creative a problemi complessi. Marie Curie è stata un esempio emblematico di scienziata che ha beneficiato della collaborazione interdisciplinare. La sua formazione in fisica e chimica le ha permesso di scoprire nuovi elementi radioattivi, ricevendo due premi Nobel nelle due diverse discipline. La sua capacità di integrare conoscenze da campi diversi è stata fondamentale per i suoi successi scientifici. Richard Feynman, noto fisico teorico, è un altro esempio di come l’interdisciplinarità possa portare a scoperte rivoluzionarie. Feynman ha contribuito significativamente alla fisica quantistica, ma il suo approccio curioso e aperto a diverse discipline lo ha portato a esplorare anche campi come la biologia molecolare e l’informatica, influenzando profondamente questi settori.

6. Caso di studio: Conservazione Sostenibile del Patrimonio Culturale

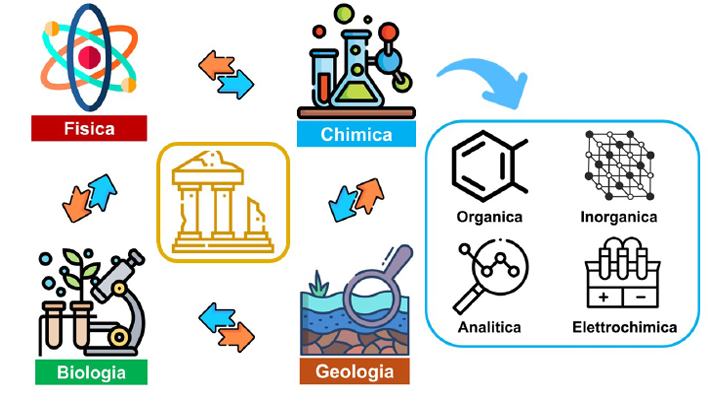

La multidisciplinarità non è semplicemente un filo o un raccordo, ma piuttosto una rete, un intreccio, un’interconnessione di diverse discipline e saperi. Da questa rete pendono i fili dell’interdisciplinarità che, attraverso rapporti di complementarità, di integrazione e di interazione, fa convergere discipline diverse su principi comuni sia nel metodo della ricerca che per quanto riguarda la costruzione teorica. Un esempio emblematico di approccio multi- e interdisciplinare riguarda l’attività di ricerca nell’ambito della Conservazione Sostenibile del Patrimonio Culturale. Il gruppo di ricerca che lavora presso l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMN) di Palermo si occupa, ormai da più di 20 anni, di progettazione, sintesi e validazione di nuovi prodotti e/o formulazioni ecocompatibili e a bassa tossicità per la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale. Le attività di ricerca hanno condotto alla sperimentazione di prodotti chimici opportunamente progettati per via sintetica e/o derivati di origine vegetale come inibitori della corrosione di leghe a base di rame (bronzo) e come biocidi per la conservazione di superfici lapidee [40-42]. La chimica viene applicata alla tutela dei beni culturali sia per scopi archeometrici che per finalità conservative, grazie al suo solido background di tecniche di analisi e di tecniche di sintesi di materiali. L’ampio ventaglio di tecniche analitiche, di cui la chimica dispone, serve per effettuare le indagini diagnostiche sia a livello preliminare, come protocollo scientifico propedeutico all’intervento di conservazione e/o restauro, sia a livello conclusivo per supportare le operazioni di manutenzione, restauro e di monitoraggio dell’intervento stesso.

Quando ci troviamo ad analizzare un bene culturale, ad esempio, un manufatto in ceramica, come quello riportato in figura 4, innanzitutto dobbiamo capire quali sono i materiali costitutivi originari dell’oggetto e possibilmente con quali tecniche di manifattura esso è stato realizzato (archeometria). Inoltre, dobbiamo determinare il suo stato di conservazione, cioè in quali condizioni è giunto fino a noi attraverso l’uso e il trascorrere del tempo. Dallo studio dell’interazione tra l’oggetto e l’ambiente di rinvenimento e/o di fruizione possiamo ricavare gli agenti e i meccanismi di alterazione e degrado che servono per poter progettare nuovi materiali e metodi per una conservazione sostenibile. In tutto questo lungo e articolato processo la chimica partecipa con tutte le sue specializzazioni: necessita, infatti, il contributo di chimici organici, di chimici inorganici, di chimici analitici e, tra questi, di elettrochimici (ad esempio, per comprendere i fenomeni di corrosione di reperti metallici), di geochimici, di chimici biologici.

Figura 4. Il ruolo della ricerca chimica per la Conservazione del Patrimonio Culturale

Ma sicuramente, soprattutto quando, come in questo caso, dobbiamo interfacciarci con la complessità della realtà che ci circonda, abbiamo bisogno di competenze multidisciplinari. Nel caso dei reperti ceramici riportati in figura 4 per illustrare il ruolo della ricerca chimica, il geologo affronterà i problemi relativi all’argilla per studiarne la provenienza e al suolo del sito archeologico di rinvenimento; il fisico studierà l’interazione del sito archeologico con l’atmosfera per determinarne caratteristiche e proprietà; il biologo si occuperà dei possibili attacchi da parte di microrganismi vegetali e/o animali che potranno colonizzarne la superficie.

Tutte queste discipline non sono separate da compartimenti stagni, ma sono piuttosto interconnesse. I diversi professionisti collaborano per perseguire un obiettivo comune attraverso una rete di conoscenze che costituisce la multidisciplinarità del loro approccio scientifico, come schematicamente illustrato in figura 5.

Figura 5. L’approccio multidisciplinare della ricerca per la Conservazione del Patrimonio Culturale

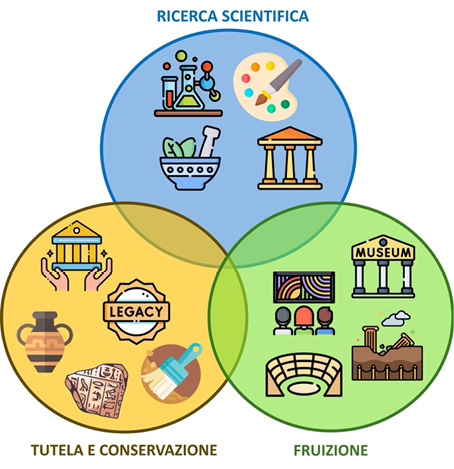

Nell’ambiente scientifico non basta rimanere confinati in laboratorio e magari trovare un prodotto o una formulazione che funziona bene per lo scopo per cui è stato progettato. Dobbiamo anche andare ad applicare praticamente le soluzioni trovate. Quando ci esponiamo e ci apriamo all’esterno, entriamo allora nel mondo della interdisciplinarità. Nel caso specifico della ricerca chimica applicata alla conservazione sostenibile del patrimonio culturale, dobbiamo necessariamente interfacciarci con il mondo umanistico: con gli archeologici, con gli storici dell’arte, con i conservatori, con i restauratori che ci pongono i problemi da risolvere e che hanno un altro modo di pensare e una diversa maniera di affrontare i problemi. Condividiamo la stessa finalità, trovare cioè un prodotto che funzioni bene sia per l’opera d’arte da salvaguardare che per la sicurezza della salute del restauratore, ma la perseguiamo con modalità diverse che necessariamente si devono armonizzare tra loro. Evidentemente bisogna sempre pensare anche ai finali utilizzatori del bene restaurato, quindi ai musei, alle gallerie, agli Enti sia pubblici che privati, ai siti archeologici in cui questi oggetti vengono messi a disposizione della pubblica fruizione. In figura 6 viene schematicamente rappresentato, anche se non in maniera del tutto esaustiva, l’approccio interdisciplinare che serve per la ricerca nella conservazione del patrimonio culturale.

Figura 6. L’approccio interdisciplinare della ricerca per la Conservazione del Patrimonio Culturale

Riprendendo una celebre frase del filosofo Friedrich Nietzsche, “Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato”, dovremmo sempre ricordare la nostra fortuna di avere avuto in eredità un passato glorioso da preservare e, contemporaneamente, anche la nostra responsabilità di creare un futuro migliore.

Un approccio multi e interdisciplinare nella ricerca scientifica rappresenta una delle chiavi fondamentali per affrontare le sfide complesse del nostro tempo. Uno studio settoriale tende a offrire visioni parziali e limitate della realtà. Al contrario, l’integrazione di conoscenze, metodi e prospettive provenienti da discipline diverse permette di ottenere una comprensione più completa e profonda dei fenomeni studiati. Questo tipo di approccio facilita l’innovazione, promuovendo la creazione di nuove idee e soluzioni che potrebbero non emergere all’interno di un solo ambito. Inoltre, incoraggia la collaborazione tra ricercatori, arricchendo il dialogo scientifico e aumentando l’impatto della ricerca stessa. In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, questa impostazione metodologica risulta essenziale per affrontare in modo efficace le questioni più urgenti e per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

Si ringraziano i membri del Comitato Organizzatore dell’evento “Porte aperte al CNR – Palermo” (https://centenario.cnr.it/evento/porte-aperte-al-cnr-palermo-festeggiamo-insieme-i- cento-anni/). La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibili momenti di riflessione e confronto di grande importanza, che hanno stimolato il dibattito scientifico e divulgativo e l’interazione con la comunità scientifica e con il pubblico. F.D. ringrazia il progetto “Change the Game: Giocare per prepararsi alle sfide di una società sostenibile” (Progettidiricerca@CNR). Si ringrazia Flaticon.com per alcune icone usate nelle figure.

[1] G. Paoloni, R. Simili, Per una storia del consiglio nazionale delle ricerche, Laterza, 2001, Vol. 1.

[2] S. E. Hyman, The challenges of multidisciplinarity, Envisioning the Future of Doctoral Education: Preparing Stewards of the Discipline-Carnegie Essays on the Doctorate, 2006, 3.

[3] G. D. Sharma, Nurturing research and innovation ecosystem, in University news, AIU, 2024, Vol. 62.

[4] F. Sultan, The future of multidisciplinary research: Trends and opportunities in the 21st century, Kashf Journal of Multidisciplinary Research, 2024, 1(05), 35-46.

[5] R. J. Didham, H. Fujii, G. Torkar, Exploring interdisciplinary approaches to education for sustainable development, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2024, 8(2), Special Issue: Interdisciplinary Approaches to Education for Sustainable Development.

[6] G. Tanzella-Nitti, Interdisci-plinarità e unità del sapere. L’esperienza di recenti progetti di formazione e di didattica in “dynamis, Rivista di filosofia e pratiche educative, 2023, 5 (2), 81-95.

[7] G. Pascuzzi, Quale formazione per la ricerca interdisciplinare?, BioLaw Journal, 2021, 337-343.

[8] J. R. Gribbin, Britannica guide to 100 most influential scientists: The most important scientists from ancient greece to the present day, Encyclopaedia Britannica, 2008.

[9] W. R. Laird, Chapter two: Archimedes mechanicus, in The renaissance of mechanics: Ancient science in the age of humanism, Springer, 2024, pp 33-53.

[10] A. Gramsci, V. Gerratana, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975, Vol. 4.

[11] K. R. Popper, A. Rossi, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, Armando editore, 2002, Vol. 46.

[12] G. Benagiano, I. Brosens, The multidisciplinary approach, Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 2014, 28(8), 1114-1122.

[13] D. Schwartz, Enrico Fermi. L’ultimo uomo che sapeva tutto, Solferino, 2018.

[14] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Course of theoretical physics, Elsevier, 2013.

[15] J. Mittelstraß, The order of knowledge: From disciplinarity to transdisciplinarity and back, European Review, 2018, 26(S2), S68-S75.

[16] G. Michetti, Oltre l’interdisciplinarità?, AIB studi, 2016, 56(3).

[17] O. Renn, Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach, Futures, 2021, 130, 102744.

[18] B. Nicolescu, Towards transdisciplinary education, TD: The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 2005, 1(1), 5-15.

[19] J. Piaget, L’epistemologia genetica, Edizioni Studium Srl, 2016.

[20] J. M. Mansurjonovich, A. D. Davronovich, Interdisciplinary integration is an important part of developing the professional training of students, Open Access Repository, 2023, 9(1), 93-101.

[21] B. Li, S. Chen, V. Larivière, Interdisciplinarity affects the technological impact of scientific research, Scientometrics, 2023, 128(12), 6527-6559.

[22] F. Deganello, M. L. Testa, A. Zanelli, R. R. Lucentini, A. Ienco, M. Calamante, C. Vineis, A. Varesano, A. A. Torreggiani, Chimica e sostenibilità: Un gioco da ragazzi!, Chimica nella Scuola, 2024, 1, 37-47.

[23] A. M. Artikovna, Use of interactive methods and their effectiveness in teaching chemistry, Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 2023, 11(2), 507-510.

[24] A. Kozyra, A. Gnida, D. Halabowski, R. Kippen, I. Lewin, Increasing the pro-entrepreneurial attitude of students through interdisciplinary action in stem related fields, in Enhancing entrepreneurial mindsets through stem education, Springer, 2023, pp 117-140.

[25] W. Leszl, I primi atomisti: Raccolta di testi che riguardano leucippo e democrito, Olschki, 2009.

[26] R. Rolland, Empedocle, LIT EDIZIONI, 2015.

[27] F. Lopez, Il pensiero olistico di ippocrate, Francesco Lopez, 2008, Vol. 1.

[28] G. F. Vescovini, La scienza bizantina e latina: La nascita di una scienza europea. Lo pseudo-aristotele e le tradizioni affini, in Storia della Scienza, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001.

[29] J. V. Ginés, J. Samsó, C. S. Burnett, P. B. Rossi, T. Langermann, La scienza bizantina e latina: La nascita di una scienza europea. Relazioni culturali fra est e ovest, in Storia della Scienza, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001.

[30] A. Balbo, Latino, didattica e covid-19: Riflessioni e proposte, EL. LE. Educazione Linguistica. Language Education, 2021, 10(1), 73-93.

[31] G. Beaujouan, La scienza bizantina e latina: La nascita di una scienza europea. Teoria e pratica nel medioevo, in Storia della Scienza, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2001.

[32] B. F. Jones, S. Wuchty, B. Uzzi, Multi-university research teams: Shifting impact, geography, and stratification in science, Science, 2008, 322, 1259-1262.

[33] J. T. Klein, Interdisciplinarity: History, theory, and practice, Wayne state university press, 1990.

[34] E. Mazur, M. D. Somers, Peer instruction: A user’s manual, American Association of Physics Teachers, 1999.

[35] D. Stokols, S. Misra, R. P. Moser, K. L. Hall, B. K. Taylor, The ecology of team science: Understanding contextual influences on transdisciplinary collaboration, American journal of preventive medicine, 2008, 35(2), S96-S115.

[36] H. P. Van Dalen, K. Henkens, Intended and unintended consequences of a publish‐or‐perish culture: A worldwide survey, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 63(7), 1282-1293.

[37] I. Lee, Publish or perish: The myth and reality of academic publishing, Language teaching, 2014, 47(2), 250-261.

[38] H. P. Van Dalen, How the publish-or-perish principle divides a science: The case of economists, Scientometrics, 2021, 126(2), 1675-1694.

[39] H. Ledford, How to solve the world’s biggest problems, Nature, 2015, 525 (7569).

[40] M. P. Casaletto, A. Privitera, V. Figà In Materiali e soluzioni ecosostenibili per la conservazione del patrimonio culturale, Atti della Conferenza del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR (Eds. D. Lamba, F. Verginelli), Alghero, 2017.

[41] M. P. Casaletto, C. Cirrincione, A. Privitera, V. Basilissi, A sustainable approach to the conservation of bronze artworks by smart nanostructured coatings, Metal 2016, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group, International Council of Museums Paris, France, 2016, pp 144-152.

[42] M. Chellouli, D. Chebabe, A. Dermaj, H. Erramli, N. Bettach, N. Hajjaji, M. P. Casaletto, C. Cirrincione, A. Privitera, A. Srhiri, Corrosion inhibition of iron in acidic solution by a green formulation derived from Nigella sativa L., Electrochimica Acta, 2016, 204, 50-59.